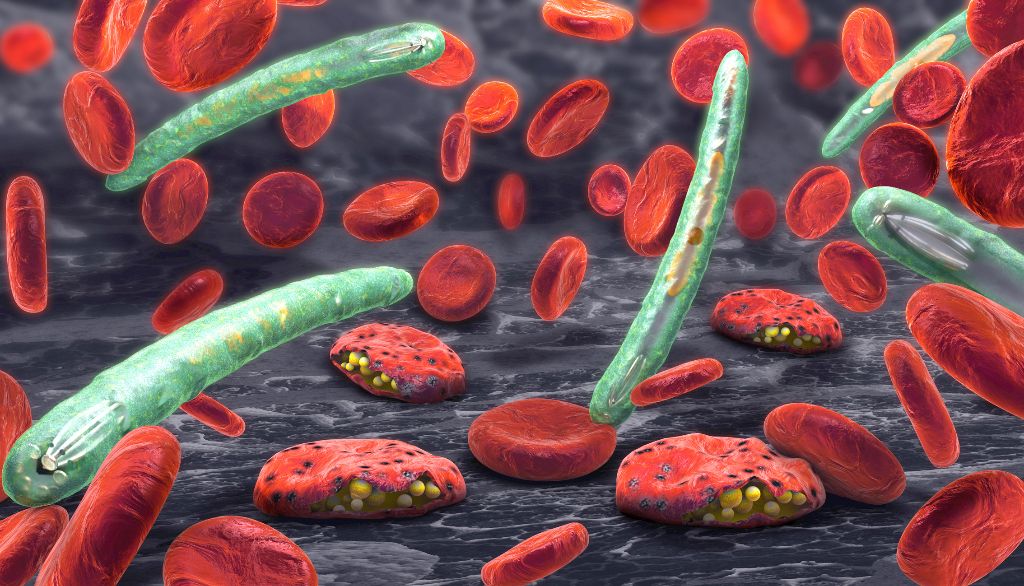

Représentation artistique de spécimens de Plasmodium falciparum, un protozoaire causant la malaria, entourés de globules rouges.

— Getty Images/Christoph Burgstedt

Une équipe internationale de recherche vient de découvrir une protéine qui joue un rôle clé dans la biologie du parasite qui cause la malaria. L'inactivation de cette protéine réduit de plus de 75% la croissance in vitro de Plasmodium falciparum, le protozoaire qui cause la forme la plus virulente de la maladie, rapportent ces chercheurs dans une étude qui vient d'être publiée par la revue mBio.

«Cette percée laisse entrevoir la possibilité de développer un traitement qui ciblerait une fonction du parasite qu'aucun médicament contre la malaria n'a encore exploitée», fait valoir le responsable de l'étude, Dave Richard, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval.

Rappelons que la malaria, aussi nommée paludisme, est causée par un parasite transmis aux humains par la piqûre de moustiques. Après avoir infecté le foie de son hôte, il circule dans le sang et il se réfugie à l'intérieur des globules rouges où il échappe au système immunitaire humain.

La principale source d'acides aminés du parasite est l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène contenu dans les globules rouges vers les cellules du corps, précise le chercheur. Pour accéder à ces acides aminés, le parasite doit dégrader l'hémoglobine dans des structures cellulaires appelées vacuoles digestives.

«La protéine que nous avons découverte, PfPX1, intervient dans le transport de l'hémoglobine vers ces vacuoles digestives. Lorsque nous inactivons PfPX1, nous privons le parasite de sa principale source d'acides aminés. Sa croissance et sa survie en sont affectées.»

À la lumière de ces résultats, le professeur Richard entrevoit une nouvelle façon de lutter contre la malaria. «On pourrait bloquer la protéine PfPX1 du parasite pour l'empêcher d'accomplir ses fonctions. Comme cette protéine n'est pas présente chez l'humain, on ne risque pas de perturber une fonction importante qu'elle pourrait avoir dans notre corps.»

La malaria sévit toujours dans plusieurs parties du monde, notamment en Afrique subsaharienne. En 2020, on estime que 241 millions de personnes ont contracté la malaria et que 627 000 personnes en sont mortes. La maladie frappe surtout les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

— Dave Richard, au sujet de la protéine découverte par son groupe

L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu un premier vaccin contre la malaria et elle a recommandé son utilisation dans les régions où les populations sont le plus à risque. Son efficacité contre les cas graves de la maladie n'est que de 30%, mais considérant la prévalence de la maladie dans le monde, il permettra de sauver des milliers de vies chaque année, estime le professeur Richard.

Il faut tout de même continuer d'explorer de nouvelles avenues thérapeutiques, prévient le chercheur. Comme on l'a vu avec la COVID-19, de nouvelles souches peuvent continuellement apparaître et menacer l'efficacité des vaccins. «De plus, on sait que des souches résistantes à l'artémisinine, le principal antiparasitaire utilisé contre la malaria, ont fait leur apparition en Asie du Sud-Est. Pour maintenir l'efficacité des traitements et réduire le risque d'émergence de souches résistantes, il faudra combiner les approches thérapeutiques, comme on l'a fait pour traiter le sida. Notre découverte pourrait donc avoir sa place dans la lutte contre la malaria.»

Les chercheurs qui signent l'article paru dans la revue mBio sont rattachés à l'Université Laval, à la Purdue University, à la University of Alberta, au Biology Centre of the Czech Academy of Sciences et à la University of Notre Dame.