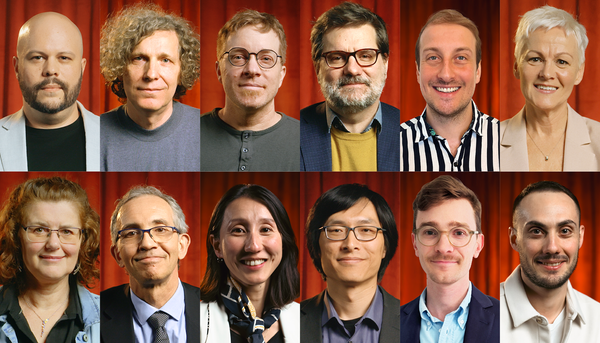

La rencontre entre les membres de la Commission vérité, justice et réconciliation du Mali et ceux de la Clinique de droit international pénal et humanitaire a eu lieu les 23 et 24 mai sur le campus.

— Avocats sans frontières

Pour mener à bien cette synthèse, les étudiants ont utilisé de nombreux rapports d'ONG ou d'organismes internationaux. Ils ont recoupé et vérifié beaucoup d'informations afin de pouvoir situer, sur le territoire, les lieux d'enlèvements, de tortures, de viols et d'exécutions sommaires subis par les Maliens depuis plusieurs décennies. Cette violence a été particulièrement présente autour des années 2000 et en 2012. En effet, avant les accords de paix de 2015, plusieurs groupes touaregs ont combattu le gouvernement pour réclamer l'indépendance de leur territoire et des mouvements islamistes internationaux ont profité du chaos pour s'installer dans le nord du pays.

Depuis trois ans, la Commission vérité, justice et réconciliation, présidée par l'ancien ministre Ousmane Sidibé, tente de faire la lumière sur les événements passés et de comprendre les causes profondes de cette crise. Le but de cette démarche, appuyée par les Nations unies, est d'aider le pays à reprendre le chemin de la paix. Des représentants de plusieurs pays engagés, eux aussi, dans un processus de réconciliation, comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ont d'ailleurs déjà partagé leur expertise avec la commission malienne.

«Notre voyage, explique Ousmane Sidibé, nous permet de bénéficier de l'expérience du Canada en matière de justice transitionnelle et de prendre conscience notamment du rôle central que jouent les victimes en matière de réconciliation. À ce sujet, notre rencontre, À Winnipeg, avec les membres du Centre national pour la vérité et réconciliation (qui a succédé à la Commission canadienne sur les pensionnats autochtones, NDLR) a été d'une grande aide.» Aïssata Toure Coulibaly, une des commissaires, juge, elle aussi, essentiel de placer les victimes au cœur du processus de réconciliation, mais elle considère tout aussi important de déjà préparer les suites de la Commission. «C'est essentiel de pouvoir mettre à la disposition du public toute la documentation et les témoignages que nous avons rassemblés au cours de notre mandat, comme l'a fait le Canada avec le Centre national», précise-t-elle.

Avocats sans frontières (ASF), un des partenaires de la première heure de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, collabore aussi, depuis plusieurs années, avec la commission malienne. L'organisme a ainsi effectué une vaste enquête auprès de 3 800 victimes du conflit en 2012, particulièrement dans le nord et le centre du Mali. «Il faut absolument appuyer la création d'espaces de dialogue et favoriser la réconciliation, même si le pays fait encore face à des actes terroristes, affirme Pascal Paradis, directeur d'ASF Canada. Il n'est jamais trop tôt pour parler de paix.» À l'entendre, le soutien juridique qu'apporte le Canada à la Commission constitue un complément logique au prochain envoi de casques bleus canadiens au Mali. Après tout, la lutte contre le terrorisme et ses violences n'a pas de frontières.

En février, des victimes du conflit au Mali ont assisté, à Bamako, au dévoilement de l'enquête d'Avocats sans frontières sur les violences dans ce pays.

En février, des victimes du conflit au Mali ont assisté, à Bamako, au dévoilement de l'enquête d'Avocats sans frontières sur les violences dans ce pays.Photo : Avocats sans frontières