Dans les années 1980, aucune route ne reliait le village innu de La Romaine au reste de la Côte-Nord. Le transport se faisait en hydravion en été et en avion équipé de skis en hiver.

— Bernard Roy

«La famille me donne l'autorisation de transférer Joseph à l'Hôpital de Sept-Îles, raconte l'infirmier. Lorsque je suis revenu avec ma civière, des dizaines d'aînés du village priaient dans la maison. Je suis resté dans l'entrée, respectueux, et je les ai écoutés prier. Joseph a été évacué le matin par hydravion sur skis. À l'hôpital, loin des siens, il est mort à peu près seul. Je n'étais pas très bien avec ma décision. J'avais le sentiment de ne pas avoir respecté la volonté de cet homme de ne jamais quitter son village. J'étais pris dans le conflit de l'infirmier qui veut à tout prix sauver la vie de son patient tout en voulant être à son écoute. Un aîné du village et le missionnaire de l'endroit m'ont conforté.»

Ce récit, Bernard Roy, aujourd'hui professeur à la Faculté des sciences infirmières, l'a fait le 17 octobre, au pavillon Alphonse-Desjardins, lors d'un exposé sur le thème «Parcours d'un soignant sur les eaux de Magtogoek». Le mot algonquin «Magtogoek» signifie «le chemin qui marche» et désigne le fleuve Saint-Laurent. La présentation du professeur s'est déroulée dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, la rencontre annuelle des communautés québécoises et auvergnates-rhônalpines de l'économie, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la recherche et de la culture. Le thème de la rencontre de deux jours était «Laïcité et multiculturalisme dans la relation de soins: du texte à l'action».

Trois récits, tirés de l'expérience professionnelle du soignant Bernard Roy à La Romaine entre 1986 et 1991, ont émaillé la présentation du professeur. Un printemps, après le coucher du soleil, l'infirmier reçoit un appel au dispensaire au sujet d'une jeune femme du nom de Juliette (nom fictif) qui faisait une hémorragie post-partum. Elle avait accouché à l'Hôpital de Sept-Îles et elle était de retour chez elle. Après avoir consulté un médecin de Blanc-Sablon, la patiente est amenée au dispensaire pour recevoir des soins en attendant son transfert vers Sept-Îles, au lever du soleil, en hélicoptère.

«La petite chambre du dispensaire était pleine de gens, se rappelle-t-il. Juliette a abondamment saigné toute la nuit. Nous lui avons fait de nombreuses transfusions. On prélevait du sang chez des femmes du village qui avaient le même groupe sanguin. Une vieille sage-femme innue est arrivée. Elle nous regardait travailler et manifestait son désaccord avec nos traitements. On lui a offert des gants d'examen et on l'a invitée à examiner Juliette. Son examen achevé, elle nous a autorisés à poursuivre notre travail. Toute la nuit, des membres de la famille élargie de la patiente sont demeurés à son chevet. Certains lui tenaient la main, d'autres priaient. Elle a toujours été en lien avec les siens. Même si souvent nous avons eu peur de la perdre, elle est demeurée vivante, comme si le fil de vie était dans ce lien. Je considère que nous avons “mal traité” cette jeune femme. Par contre, nous l'avons bien soignée. Nous étions présents pour l'autre, à l'écoute et attentionnés.»

Selon le conférencier, de telles histoires n'auraient pu se déployer en milieu hospitalier. Elles n'auraient pu connaître un dénouement semblable. «Était-ce de la compétence culturelle?, a-t-il demandé. Non, c'était de la compétence soignante. Avec la vieille sage-femme, l'infirmière et moi avons reconnu une expertise très ancienne. Nous nous sommes mutuellement respectés. La compétence soignante vient de l'attention et du respect que l'on porte à l'autre.»

Au début des années 1980 à La Romaine, sur la Côte-Nord. Henry, un jeune garçon innu, tient compagnie à son père, William-Mathieu Mark, pendant que celui-ci s'adonne à une activité traditionnelle, la confection de raquettes.

Photo: Serge Jauvin

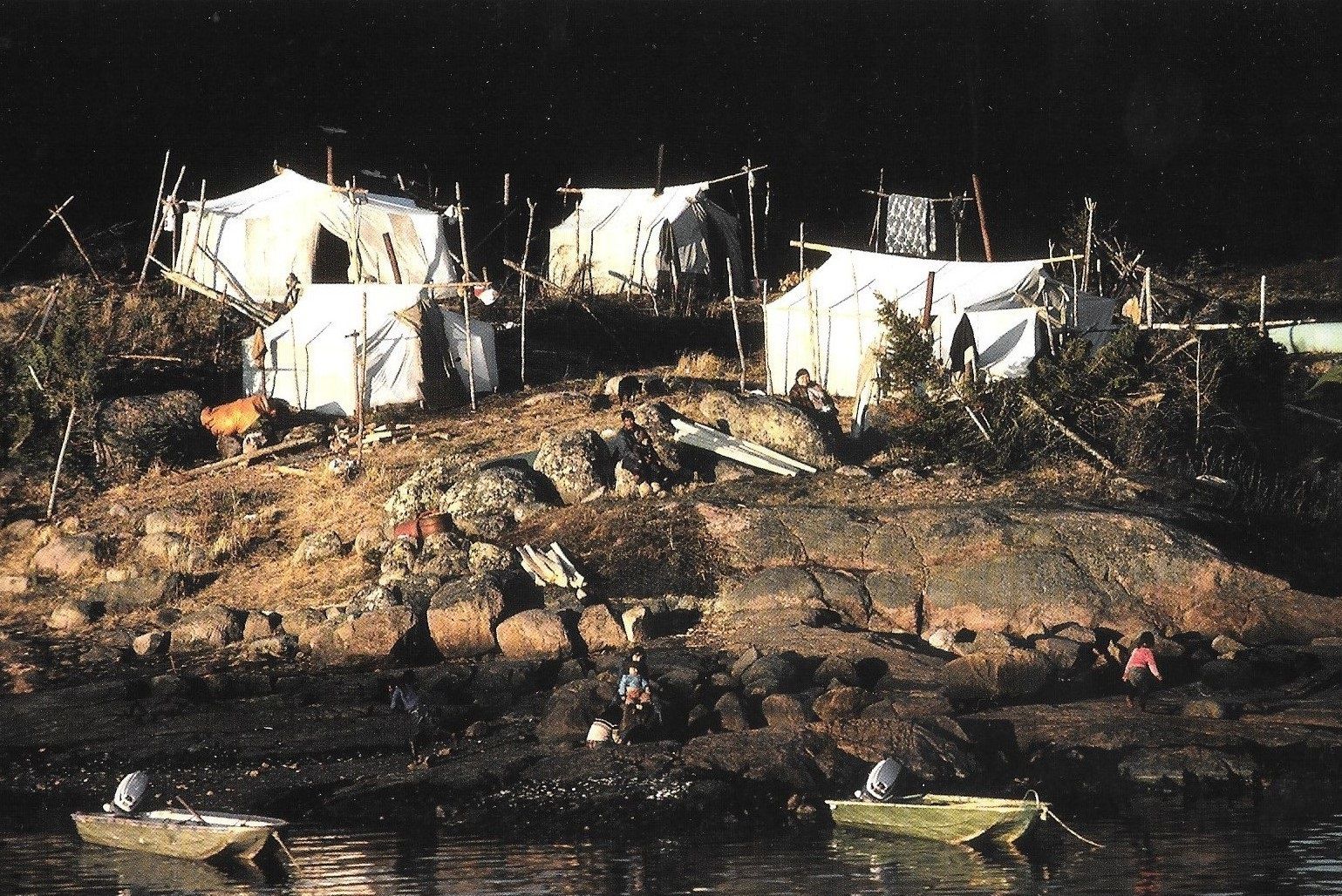

Un campement innu au début des années 1980. L'automne, des familles innues de La Romaine retournaient séjourner plusieurs semaines sur le territoire.

Photo: Serge Jauvin

Dans les plaines aux abords de La Romaine, au début des années 1980, une femme innue cueille des chicoutais. photo Serge Jauvin

Photo: Serge Jauvin

Un enfant innu de La Romaine écoute une histoire que lui raconte son grand-père. La photo remonte au début des années 1980.

Photo: Serge Jauvin