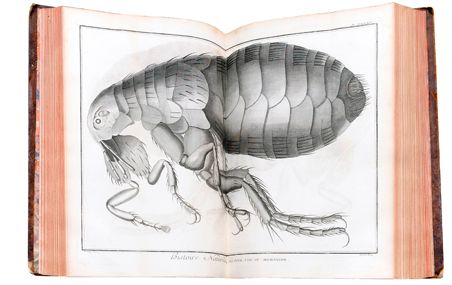

Illustration d'une puce vue au microscope, dans la première édition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

— Marc Robitaille

Racontez-nous les débuts de l’Encyclopédie.

En 1745, l’idée de départ est de traduire un dictionnaire anglais. Mais deux ans plus tard, sous Diderot, le mandat prend une tournure ambitieuse: produire un ouvrage qui divulguerait tous les savoirs de l’époque. Après 25 ans de travail de la part de 150 collaborateurs, dont Rousseau et Voltaire, paraît le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers en 28 volumes. Il traite des arts et des professions en passant par l’histoire naturelle et l’anatomie. On s’y renseigne sur la vaccination, des mots de vocabulaire, la façon détaillée de fabriquer la soie, etc.

Qu’est-ce qui rend cette œuvre unique?

R C’est la plus grosse entreprise éditoriale du temps. En plus, elle ne relève pas d’un seul auteur, mais d’une collaboration entre philosophes, historiens, médecins, astronomes, illustrateurs, etc. Certains ont agi comme «reporters» auprès des gens de métiers (agriculteur, cordonnier, etc.) pour recueillir leur savoir. Sortir des connaissances théoriques, admettre le pratico-pratique, c’est nouveau. Comme la manière de transmettre l’information: en plus du classement alphabétique, l’Encyclopédie propose un système de renvois d’un sujet à l’autre. Et ses images ne font pas qu’illustrer le discours. Elles renseignent de façon autonome, d’où l’idée novatrice que le savoir peut être transmis par l’image.

Pourquoi a-t-elle soulevé autant les passions?

En raison des idées progressistes, très représentatives du Siècle des lumières, sur lesquelles elle s’appuie. Un: tous doivent avoir accès au savoir. Deux: la connaissance est le fruit du partage de l’expertise des spécialistes comme des gens de métier. Trois: l’être humain a la capacité et la liberté de penser par lui-même, car il est placé au centre de l’Univers. L’Encyclopédie défend ces idées dans ses pages, mais subtilement, par un système codé, pour éviter la censure. Oui, la controverse l’entoure, mais son succès commercial est colossal: les revenus des libraires associés à sa vente sont estimés à plus de 4 millions de livres (280 livres équivalaient au salaire annuel d’un ouvrier parisien). Sans compter ses multiples rééditions et le nombre d’ouvrages qui s’en sont inspirés.

L’Encyclopédie a-t-elle encore une influence aujourd’hui?

Les valeurs qui ont animé ses contributeurs définissent toujours notre façon d’aborder le savoir: le droit de parole, le droit de culte. L’idée également que les connaissances n’appartiennent pas à une élite, mais peuvent être transmises par une communauté; l’intérêt accordé au savoir des artisans, à la parole citoyenne, à l’opinion publique. Enfin, comment ne pas voir un rapprochement entre l’accessibilité au savoir, si chère à Diderot, et les revendications qui ont motivé le mouvement étudiant du printemps dernier?

Que penserait Diderot de l’information à l’ère du Web?

Il en serait emballé. Avec le libre accès, la diffusion participative, les plateformes collaboratives comme Wikipédia, on est en plein dans ce qui lui tenait à cœur. Ajoutez les hyperliens, forme avancée du système de renvois conçu par Diderot selon son intuition que le savoir procède par tissage. Également la force de l’image dans laquelle nous baignons. Tout cela se situe dans l’esprit de l’Encyclopédie qui, au fond, a peut-être semé les graines de la culture numérique moderne.

À voir jusqu’au 25 octobre à la Bibliothèque des sciences humaines et sociales et à la Bibliothèque scientifique. Entrée libre.