Selon lui, la création de ce cours répondait à deux impératifs. «D'abord, le Département n'offrait plus de cours sur ce thème depuis quelques années, explique-t-il. Ensuite, nous voulions aborder le Québec d'un point de vue anthropo-économique pour mieux comprendre sa spécificité. Porter un regard critique sur le passé permettra de mieux comprendre le Québec d'aujourd'hui.»

Le cours abordera notamment la façon dont les Québécois se perçoivent sur leur territoire, au Canada et dans le monde. On analysera le rôle qu'ils peuvent jouer relativement à des enjeux tels que l'environnement, l'économie mondialisée ou les droits de la personne. «Bref, résume Éric Gagnon Poulin, comment penser le Québec d'aujourd'hui.»

Le volet didactique comprendra des lectures et le visionnement de documents audiovisuels. Un blogue permettra aux étudiants de poser des questions et de débattre d'enjeux abordés durant le cours.

«D'une leçon à l'autre, souligne le doctorant, j'aborderai des événements passés dans leurs contextes, tout en faisant des liens avec l'actualité. Par exemple, le contrôle du territoire et de ses ressources par la Couronne française, au 17e siècle, et l'augmentation de la présence militaire canadienne dans l'Arctique aujourd'hui, qui se produisent essentiellement pour les mêmes raisons.»

Selon lui, les représentations populaires de ce qu'a été le passé des Québécois ont eu tendance à changer au fil du temps. Les raisons sont multiples, comme la volonté de se construire une identité nationale forte, le manque de données et une déformation de la tradition orale.

«On pourrait prendre l'exemple des récits de François-Xavier Garneau, qui soutient que la religion vient jouer un rôle important à partir du 17e siècle, explique Éric Gagnon Poulin. Il est vrai d'affirmer qu'il y a une augmentation de la présence de religieux en Nouvelle-France, mais la colonie est vaste et leur influence est marginale.»

Selon le doctorant, il faut se rappeler que Garneau écrit après les rébellions de 1837 et 1838. «Ce dernier, dit-il, fait partie de ces auteurs qui ont participé à la construction du mythe fondateur de l'identité canadienne-française catholique attachée à la terre, en réaction à la victoire des Anglais et par crainte d'assimilation. Il fallait donc se construire pour mieux se définir et, enfin, exister et subsister en tant que collectivité canadienne-française. Garneau insiste sur le caractère catholique de la colonie pour l'opposer à l'«autre», l'Anglais protestant, plutôt que par foi inconditionnelle.»

Des enjeux forts ont ponctué le passé des Québécois. L'un d'eux est l'émigration vers les États-Unis entre les années 1840 et 1930. Au 20e siècle, on peut penser au phénomène d'urbanisation rapide et au mouvement indépendantiste.

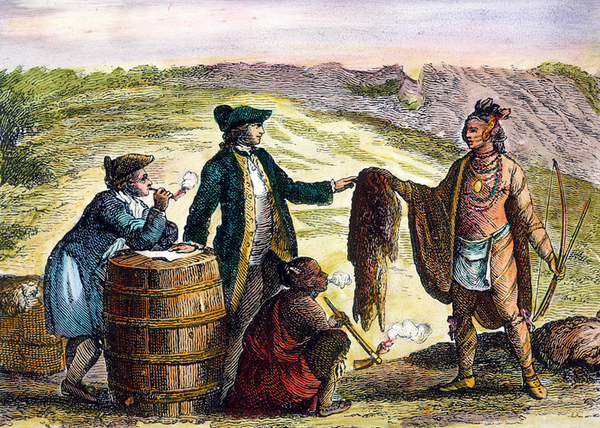

«La prise de Québec a été un moment clé, car elle vient changer considérablement le mode de vie des Canadiens, qui sont essentiellement des commerçants, affirme Éric Gagnon Poulin. En perdant Québec, ils perdent aussi le contrôle de la traite des fourrures. Ils passent donc d'une économie marchande à une économie de subsistance.» Selon lui, le développement de la Nouvelle-France reposait sur des motivations économiques basées sur l'exploitation des ressources naturelles. «L'agriculture, poursuit-il, n'arrivera que plus tard et durant le cours, nous verrons comment cette image du cultivateur catholique canadien-français, vaillant et humble, s'est construite à travers les récits.»

Pour inscription