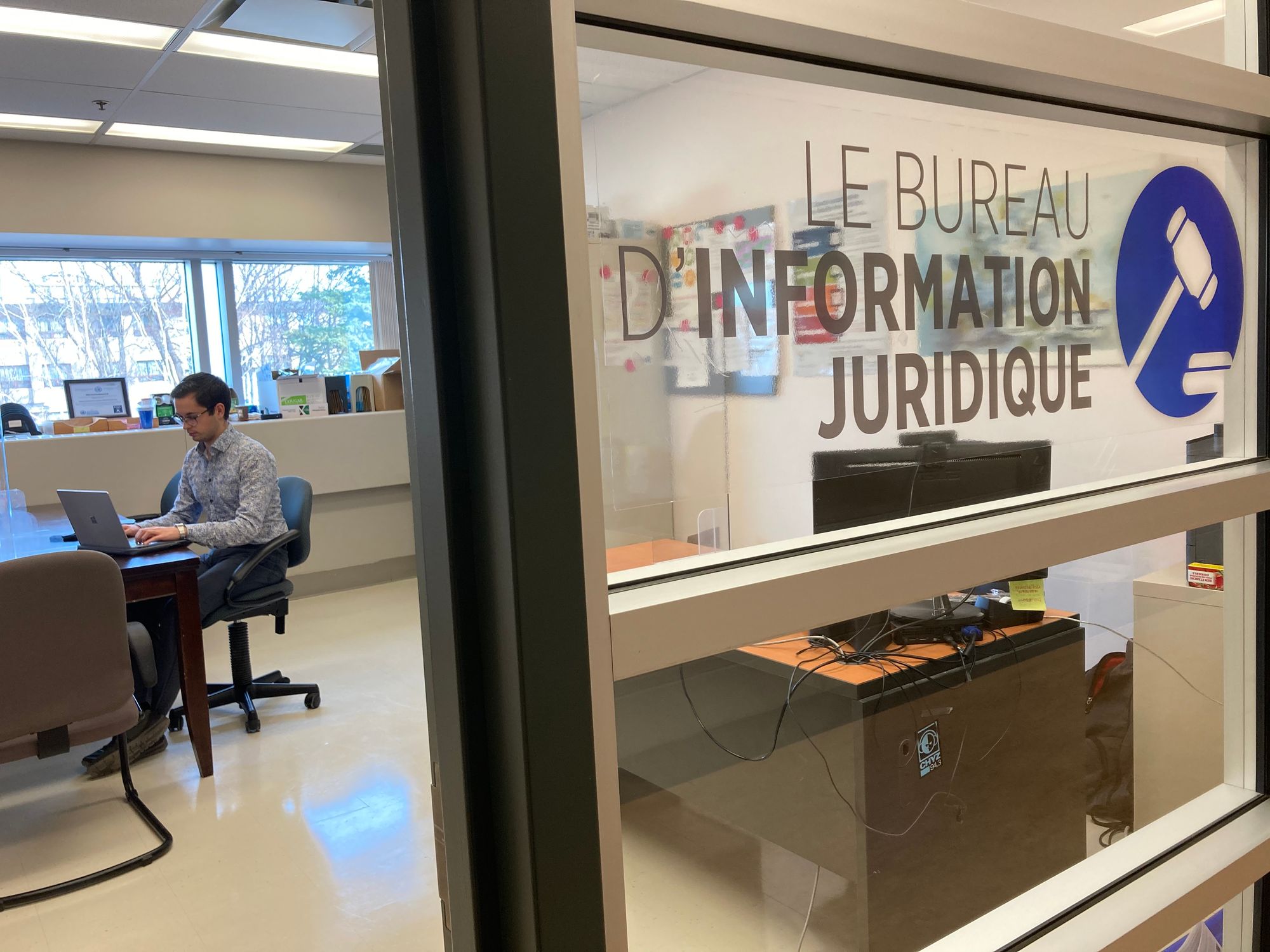

Local 2231. Pavillon Maurice-Pollack. Où sommes-nous? Au Bureau d’information juridique de l’Université Laval. Le BIJ, comme l’appellent affectueusement les 85 étudiants en droit et bénévoles qui y travaillent. Et le besoin est bien là: ils répondent à pas moins de 300 demandes par année.

Le mandat premier du BIJ? Apporter aux citoyens un service d’information juridique gratuit. Le type de problématique peut d’ailleurs être de toute sorte: problème familial, litige lié à un contrat, contravention, assurances, testament, etc.

La clientèle de cet organisme sans but lucratif créé en 1987 n’est d’ailleurs pas issue que de la grande région de Québec, car jusqu’ici, les étudiants ont également offert leurs services à des gens établis en Abitibi-Témiscamingue et en Gaspésie.

«Compte tenu du contexte de pandémie et sachant que nous allions majoritairement offrir nos services à distance, nous avons décidé, en mai dernier, d’élargir notre offre à l’ensemble des régions du Québec. Jusqu’ici, la réponse est fort positive. Nous sommes d’ailleurs déjà en contact avec d’autres régions telles l’Outaouais, le Saguenay-Lac–Saint-Jean, la Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine», affirme Jordan Mayer, président du conseil exécutif du Bureau d’information juridique.

Mais voilà, tout indique que la vocation du BIJ pourrait changer et s’avérer beaucoup plus importante sous peu.

Le projet de loi 75

Récemment, le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé le projet de loi 75, qui vise à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice. S'il est adopté, le projet permettra notamment aux étudiants en droit du Québec de donner des consultations et des avis d'ordre juridique dans une clinique juridique universitaire.

«Cela s’avérerait une belle avancée pour les universités québécoises, affirme la doyenne de la Faculté de droit, Anne-Marie Laflamme. Il faut dire que les doyens des facultés de droit du Québec travaillent ensemble sur ce dossier depuis 2017. Le ministre Jolin-Barette, alors député, avait déposé un projet de loi à ce sujet, mais celui-ci était mort au feuilleton. Dans le reste du Canada, les étudiants en droit qui travaillent dans des cliniques juridiques universitaires ont le droit de poser des actes juridiques normalement réservés aux professions juridiques d’avocat et de notaire, mais avec un encadrement serré, bien évidemment. Cela permet de mieux préparer les étudiants au marché du travail. De plus, l’accès au droit, pour l’ensemble de la population, fait partie de notre mission, en tant que faculté. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons le retour de ce projet de loi et souhaitons de tout cœur son adoption.»

Jordan Mayer, visiblement sensible à la relation d’aide que peut apporter sa future profession, se dit très motivé par ce changement à venir. «Le droit, c’est un phénomène de société. Ce n’est pas quelque chose d’abstrait, bien au contraire. Ça devient très concret et valorisant du moment où l’on réalise qu’on peut justement apporter une aide, qu’on peut tellement être utile à la société. C’est d’ailleurs cet aspect-là qui m’a amené à faire une formation en droit.»

Avoir une approche et un suivi plus personnalisés avec le client présentera d’autres atouts dans la formation des étudiants, affirme la doyenne. «Les universités parlent beaucoup de formation par l’expérience: on sera là. En offrant des conseils juridiques – et non pas que de l’information –, l’étudiant aura une vraie expérience avec un client, appliquée à sa situation propre. L’étudiant pourra créer un lien de confiance, établir un contact plus étroit avec son client; il devra également saisir les divers aspects du problème sur le plan juridique, comprendre les limites du droit, tout en développant une éthique de travail. Tout ceci sera pour eux extrêmement enrichissant dans leur parcours.»

Si le projet de loi 75 est adopté prochainement, la doyenne a bon espoir qu’une nouvelle clinique juridique pourrait voir le jour à la Faculté à l’automne 2021 ou au plus tard à l’hiver 2022. D’ici là, il y aura évidemment beaucoup de pain sur la planche. Plusieurs cliniques existant déjà à la Faculté de droit, dans divers domaines, il faudra donc voir de quelle manière les nouvelles dispositions pourraient permettre de les bonifier.

Jordan Mayer, qui se dit d’ailleurs mordu de droit constitutionnel et administratif, collabore déjà avec sa faculté pour mettre en œuvre l’éventuel changement de vocation du BIJ.

«Le BIJ est une initiative qui est uniquement gérée par nos étudiants et c’est formidable. Évidemment, nous allons les aider à structurer le “Bureau d’information juridique 2.0”, qui pourrait devenir, en tout ou en partie, une clinique juridique universitaire. Ceci, afin que cette expérience puisse s’intégrer dans la formation du baccalauréat en droit et devenir éventuellement une expérience créditée, un peu comme un stage, et supervisée par des avocats ou des notaires. Mais on cherchera certes aussi à laisser une certaine marge d’initiative à nos étudiants dans ce changement important.»

Le Bureau d'information juridique est situé au local 2231 du pavillon Maurice-Pollack. Pour le moment, les services sont offerts uniquement en ligne. Pour plus d'information ou pour prendre rendez-vous: bijlaval.ca.