24 novembre 2016

Je suis DD en changements climatiques!

Le Fil présente une série d'articles sur les 10 grandes actions en développement durable que vise l'Université Laval pour les trois prochaines années et qui guideront nos gestes collectifs et individuels. Cette semaine: la lutte aux changements climatiques.

Depuis quelques années, la commune des Gonaïves, située dans le département de l'Artibonite en Haïti, fait face à de graves problèmes de sécheresse, se désole la chercheuse Pricette Dovonou-Vinagbe.

— Pricette Dovonou-Vinagbe

La grande pauvreté et le manque d'éducation font partie des facteurs en cause. «Il y a déjà tellement d'enjeux au quotidien là-bas que la question des changements climatiques n'est pas une priorité pour eux. Toutefois, s'ils parviennent à faire un lien entre les changements climatiques et leurs activités de subsistance, en l'occurrence l'agriculture, ils comprennent mieux la situation. Certains vont même jusqu'à s'attribuer une part de responsabilité. Ils sont conscients que des activités comme le déboisement contribuent à aggraver la situation climatique, mais ils n'ont pas d'autre choix. Selon eux, le gouvernement ne fait pas grand-chose pour les aider», relate Pricette Dovonou-Vinagbe.

Pour l'étudiante, les communautés locales font partie intégrante de la solution. Au-delà des engagements politiques et des grands accords internationaux, elles doivent être impliquées dans la lutte contre les changements climatiques. C'est en travaillant ainsi à l'échelle locale que des projets efficaces seront mis en place. «Il faut que la lutte contre les changements climatiques soit portée par une volonté gouvernementale, c'est certain, mais il faut également que l'argent soit investi dans des microprojets, qui se basent sur les ressources locales, puisque la réalité diffère d'un pays ou d'une région à l'autre.»

Comme elle, de nombreux étudiants des cycles supérieurs explorent la question des changements climatiques. La professeure Nathalie Barrette, qui encadre certains d'entre eux, remarque que de plus en plus d'étudiants d'origine étrangère s'intéressent à ce sujet de recherche. Leurs travaux concernent aussi bien le Québec que d'autres régions du monde. «Les étudiants étrangers arrivent à l'Université Laval avec un bagage complètement différent du nôtre. Ils ont la capacité d'explorer les choses d'un autre point de vue, ce qui est essentiel dans le domaine des changements climatiques et du développement durable. Les enjeux sont nombreux; il faut profiter de la créativité et des idées générées à l'échelle planétaire. Ces étudiants, ce sont des porteurs de messages qui nous permettront de trouver de nouvelles solutions», croit la climatologue.

Et à l'Université?

Outre la recherche et l'enseignement, plusieurs moyens concrets sont mis de l'avant à l'Université pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Au fil des ans, différentes équipes, dont celle du Service des immeubles, ont été mises à contribution pour planifier et réaliser des projets visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les différentes initiatives, il y a l'ajout d'une chaudière électrique au système de chauffage, la réalisation de travaux pour améliorer l'efficacité énergétique et l'aménagement d'espaces verts.

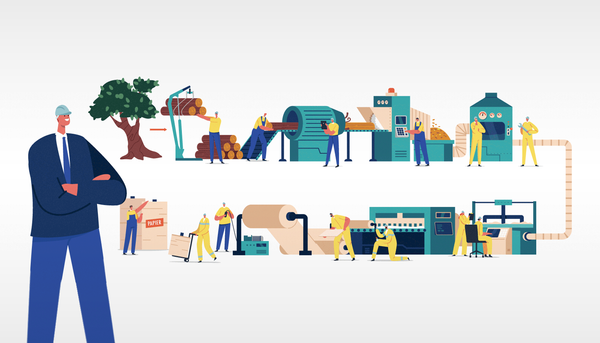

En 2015, l'Université a franchi une étape importante dans sa démarche en atteignant la carboneutralité. L'établissement est ainsi devenu la première université au Québec à afficher un bilan de zéro émission et la première au Canada à réaliser cette démarche sans y être contrainte par une loi. Cette réussite, l'Université la doit en partie à la Forêt Montmorency, sa forêt d'enseignement et de recherche. Situé dans les Laurentides, ce territoire de 412 kilomètres carrés agit comme un puits de carbone en absorbant l'équivalent de 13 945 tonnes de CO2 par année. «La stratégie de carboneutralité de l'Université repose sur trois axes d'intervention. D'abord, elle a mesuré ses émissions. Ensuite, elle a mis en place des mesures de réduction. La Forêt Montmorency est le pivot du troisième axe, qui est la compensation. Elle a permis de contrebalancer les émissions restantes grâce à l'implantation de méthodes novatrices et efficaces en gestion forestière», explique son directeur des opérations, Hugues Sansregret.

Ce but atteint, l'Université s'est fixé un nouvel objectif: réduire ses émissions de catégorie 3, soit celles qui touchent au transport quotidien des membres de la communauté universitaire. Pour cela, différentes initiatives ont été mises en place afin d'encourager le déplacement durable, c'est-à-dire le transport en commun, le vélo, la marche ou le covoiturage. L'établissement a lancé aussi plusieurs projets pour sensibiliser et éduquer les gens aux enjeux liés aux changements climatiques.

Pour Hugues Sansregret, ce n'est que le début d'une longue aventure qui commence. «Il faut utiliser nos acquis pour contaminer d'autres organisations partout sur la planète. Déjà, notre stratégie de lutte contre les changements climatiques fait des petits. Des entreprises, comme Fairmont Le Château Frontenac et La Vie Sportive, s'en inspirent. Chaque fois que l'on influence une pratique, on fait avancer les choses en faisant rayonner notre établissement», conclut-il.

La lutte contre les changements climatiques à l'Université, c'est notamment

- De multiples projets de recherche, menés aux quatre coins du monde

- Des cours qui abordent la question dans une perspective multidisciplinaire

- Une forêt d'enseignement et de recherche, aménagée selon les meilleures pratiques en foresterie

- Un comité d'experts qui valide les hypothèses scientifiques associées au puits de carbone

- Divers travaux sur le campus pour améliorer l'efficacité énergétique et optimiser les réseaux de chauffage

Pour consulter les autres articles de la série DD

Pricette Dovonou-Vinagbe fait partie des chercheurs à l'Université Laval qui s'intéressent aux changements climatiques. Sa thèse de doctorat porte sur la situation en Haïti. Elle donne également le cours Atténuation des changements climatiques: perspectives économiques et politiques.

La Forêt Montmorency abrite le plus long pont arqué à poutres de bois au Québec. À l'époque de sa construction, en 2011, l'Université avait choisi de compenser les émissions de GES générées durant les travaux par la plantation de 2650 épinettes. De plus, elle a privilégié le bois comme élément de structure pour ce pont, contribuant ainsi doublement à la lutte contre les changements climatiques. Photo: Marc Robitaille