Dans la cour intérieure du pavillon Alphonse-Marie-Parent, siège administratif du Service des résidences. De gauche à droite: Steve Dabiré, étudiant au baccalauréat en génie logiciel, Leila Morenike Adebayo, finissante à la maîtrise en sciences de l’administration et contremaîtresse et superviseure du Service des résidences, Mathieu Gagnon, directeur du Service des résidences, Sébastien Grenier, coordonnateur d’activités au Service des résidences et Francine Paradis, cheffe d’équipe du pavillon Biermans-Moraud, l’une des quatre résidences étudiantes du campus.

— Martin Roy

Mathieu Gagnon est associé depuis longtemps au Service des résidences de l’Université Laval. Âgé aujourd’hui de 50 ans, ce gestionnaire pas comme les autres, qui distribue les sourires et qui aime bien saluer et serrer la main des gens qu’il rencontre lorsqu’il circule dans les résidences du campus, cumule 15 ans de service dans ce milieu, après en avoir été le gérant pendant cinq ans. Ajoutez à cela plusieurs années d’études à l’Université, au cours desquelles il a principalement travaillé au Service des résidences, à temps plein l’été et à temps partiel le reste de l’année, et vous comprendrez facilement qu’il a le milieu des résidences étudiantes universitaires tatoué sur le cœur.

«Ma carrière, je l’identifie énormément aux résidences du campus», explique ce diplômé de la maîtrise en relations industrielles qui a commencé un quatrième mandat consécutif le 1er juin dernier. «Je suis près des gens, comme le sont mes équipiers, poursuit-il. Je ne suis pas là pour être une figure d’autorité. D’ailleurs, je ne porte pas toujours la cravate et l’habit. Je ne connais pas tous les résidents par leur nom, mais j’en croise beaucoup tous les jours. Quand ils viennent me voir, ils me reconnaissent et disent: Ah, c’est vous le directeur!»

Le Service gère quatre pavillons dans la cité universitaire. L’offre d’hébergement comprend 2300 chambres simples et une soixantaine de chambres avec salle de bain, ainsi que quelques studios avec cuisinette. Un étudiant reste en moyenne un an et demi et la moyenne d’âge tourne autour de 24 ans. Les étudiants de l'international, qui composent actuellement 75% de la clientèle, sont un peu plus âgés. Chaque année, ils proviennent de quelque 80 pays.

«L’autre 25% est constitué principalement de Québécois de toutes les régions, notamment celles et ceux issus des premiers peuples, indique Mathieu Gagnon. Nous avons donc une très grande diversité parmi notre clientèle. Dans ce milieu international, il faut être ouvert à la diversité ethnique, confessionnelle, de genre, d’orientation sexuelle, d’opinion et autres. Nous avons aussi une considération particulière pour les personnes en situation de handicap. C’est vraiment la diversité sous toutes ses formes.»

Son approche avec la clientèle étudiante, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, se base sur l’ouverture et le dialogue, des valeurs qu’il a acquises dans sa jeunesse. Son père, professeur à l’Université Laval, a donné nombre de conférences dans différents pays à titre de président de la Fédération internationale des professeurs de français. Sa famille l’accompagnait. À Québec, il n’était pas rare de voir ses étudiants de l'étranger partager un repas à la table familiale.

«Je suis sensible aux défis liés à l’adaptation et à l’intégration des étudiants qui séjournent parfois pour la première fois en dehors de leur région ou pays d’origine, explique-t-il. C’est normal et courant de vivre une période d’adaptation et d’intégration. Pour plusieurs de nos résidents, ça s’ajoute à la transition dans le parcours académique avec le début d’un programme à l’Université Laval, quel que soit le cycle. Ensemble, nous nous efforçons d’être un lieu où ces enjeux sont surmontés.»

Comme un capitaine de porte-avions

Lorsqu’il fouille dans ses souvenirs, des images s’imposent à Mathieu Gagnon pour décrire le rôle de l’Université Laval et du Service des résidences. La plaque tournante et le tremplin en sont deux. Il aime bien aussi celle du porte-avions sur lequel atterrissent les étudiants pour éventuellement repartir. Une image qui symbolise selon lui le mouvement à l’Université, la mobilité constante.

«Aux résidences, explique-t-il, nous visons à créer des milieux de vie où ils se sentent bien, des espaces communs où ils peuvent se rencontrer et socialiser. Tout ça afin qu’ils réussissent leur projet d’études. Le plus beau côté de mon travail, ce sont ces milieux de vie que nous créons, un salon, une terrasse extérieure, un terrain de basket extérieur rénové. Nous souhaitons que les étudiants s’y sentent bien avec des gens qui, comme nous, s’y investissent. Je suis comme le capitaine du porte-avions. En pensant à toute ces personnes connues et à la richesse de ces relations, je trouve qu’on a une très belle feuille de route.»

Depuis les années 1960, les résidences étudiantes de l’Université Laval ont connu trois grandes phases. «Au début, raconte-t-il, elles ont accueilli les jeunes hommes du Québec. Ensuite sont arrivées les jeunes femmes québécoises en plus grand nombre. Aujourd’hui, les étudiants internationaux habitent majoritairement nos résidences.»

Ce qu’il voit chez les résidentes et les résidents tient en un seul mot: l’humanisme. «C’est le fil conducteur entre notre rôle de locateur et leur vie de locataire étudiant, soutient-il. Ils incarnent cette capacité de vivre ensemble. Ils cohabitent ensemble pacifiquement et en grand nombre. Cela donne espoir en la condition humaine.»

De nombreux étudiants parmi les employés

Une quarantaine d’employés font rouler le Service des résidences. Quelque 70 étudiants résidents leur viennent en appui à temps partiel. Les tâches de ces étudiants sont variées et vont de l’entretien ménager à l’administration. Certains sont affectés au soutien par les pairs. «De plus en plus, dit-il, nous sommes un service par et pour les étudiants. En soutien par les pairs, l’étudiant est formé comme un intervenant de proximité. Son rôle consiste surtout à détecter, dans une approche d’entraide non menaçante, celles et ceux qui sont du même âge que lui et qui vivent des difficultés qu’il a déjà rencontrées.»

Le Service des résidences ne fonctionne pas en vase clos. Il reçoit la collaboration d’autres services du campus. Les agents du Service de sécurité et de prévention effectuent des patrouilles, la Direction des services aux étudiants fournit des programmes d’activités et le Service des immeubles réalise des travaux mineurs ou d’envergure.

Depuis 15 ans, Mathieu Gagnon a constaté un changement dans la force de travail de son service. Les employés sont moins nombreux et les étudiants résidents qui occupent un poste à temps partiel sont plus nombreux. «Cela crée une relève pour la main-d'œuvre de l’Université dans un contexte de rareté, explique-t-il. J’ai vu plusieurs de nos étudiants décrocher un emploi sur le campus après leurs études. Ils avaient eu la piqûre pour l’Université et ils vont faire carrière ici comme travailleurs.»

Et la pandémie? Selon le directeur, il fut difficile de voir les résidents devoir respecter des règles de distanciation. «Ces règles, dit-il, sont plutôt contraires aux échanges et rencontres que nous nous efforçons habituellement de faciliter. Ce fut vraiment contre-intuitif d’œuvrer à limiter l’affluence en résidence plutôt qu’à promouvoir l’accueil, la socialisation, les rencontres en personne et les activités de toutes sortes. Nous sommes heureux que cela soit derrière nous. Au plus bas, en juillet 2020, nous avions seulement 500 résidents, ce qui représentait 23% d’occupation. C’est tout un contraste avec ce que nous vivons habituellement car, l’été, la capacité d’accueil peut dépasser 3000 lits en raison des chambres que nous rendons disponibles en occupation double. Force est de constater que les résidences rebondissent très bien et qu’elles sont en forte demande. Nous nous dirigeons vers un achalandage record en 2023!»

Un philanthrope très présent à l’Université

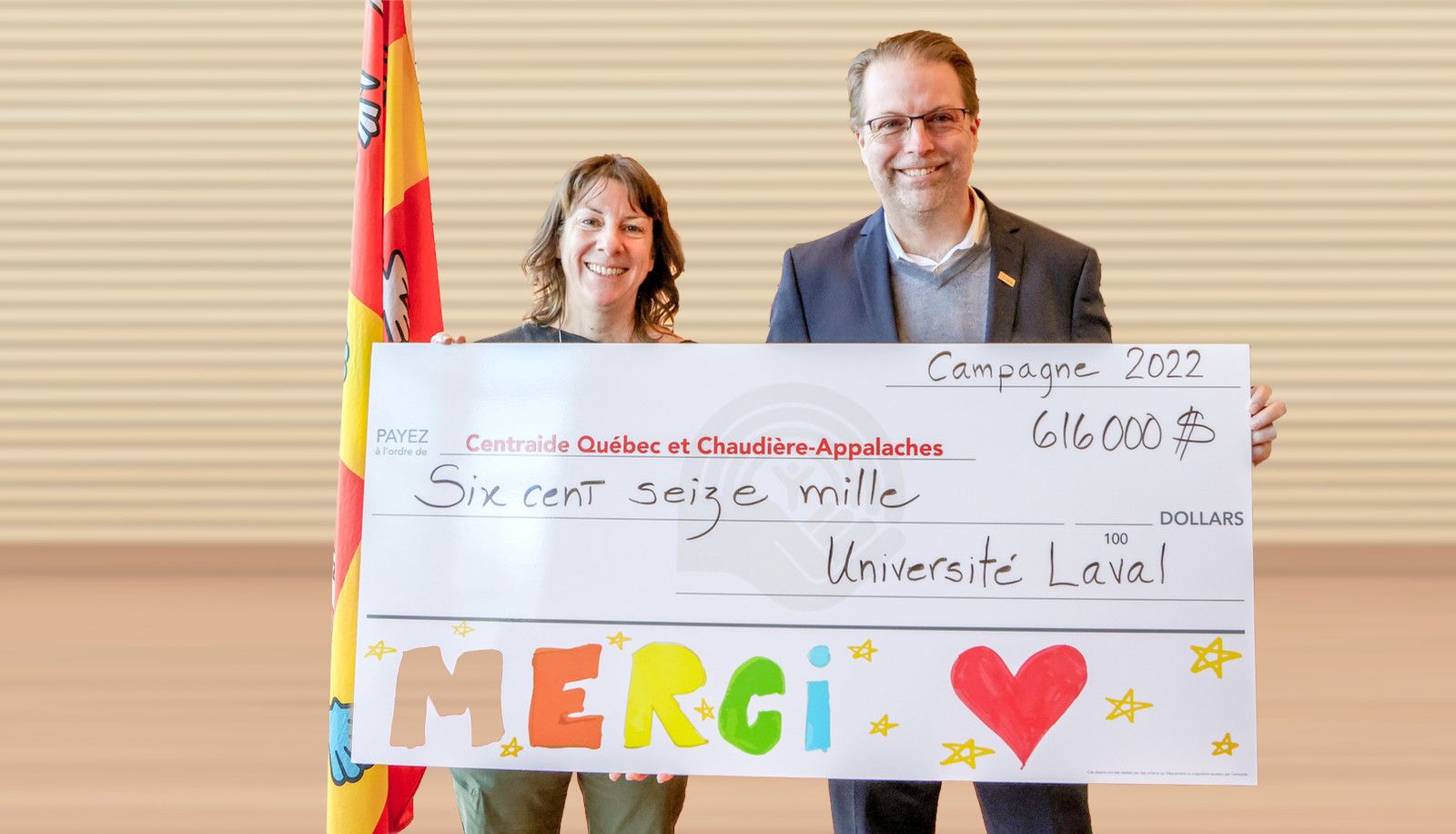

À l’Université Laval, Mathieu Gagnon est l’un des visages de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Comme bénévole, en 2009-2010 et en 2021-2022, il a agi comme coprésident de la campagne Centraide Université Laval. En 2016-2017, il a aussi coprésidé la Campagne Communauté universitaire de ce qui était alors la Fondation de l'Université Laval.

«Je trouve cette forme d’engagement très importante, affirme-t-il. Chez certains étudiants en résidence, les ressources financières sont limitées. Chez d’autres, la précarité est psychosociale. La question de m’engager pour cette cause ne se posait pas. J’ai eu des exemples, des mentors qui ont toujours mis l’épaule à la roue. Cela fait partie de l’héritage que l’Université m’a transmis.»

En 2009-2010, la campagne Centraide Université Laval avait permis de récolter 400 000$. En 2021-2022, elle a dépassé les 600 000$.

«C’est un filet social très important, poursuit-il. Le philanthrope engagé Yvon Charest avait marqué mon imaginaire en disant: Payer des taxes et des impôts, ce n’est pas ça être généreux. C’est en donnant de son temps et de son argent qu’on l’est. Qu’on se le dise, nous qui travaillons à l’Université, qui avons de si bons emplois, sur un si beau campus, pour une organisation qui a une mission si intéressante.»

La doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Nancy Gélinas, et Mathieu Gagnon ont été coprésidents de la campagne Centraide 2022 à l’Université.