La petite Ljiljana entourée de ses parents, dans la maison familiale à Banja Luka, en 1975.

«As-tu vu JFK, le dernier d’Oliver Stone? Très intéressant! Le film porte sur l'enquête entourant les théories du complot de l'assassinat de l’ancien président des États-Unis John F. Kennedy.»

Printemps 1992. Ljiljana a 18 ans. Elle est belle, jeune, brillante et amoureuse. Bref, elle a toute la vie devant elle. Elle écoute la musique de U2, de Peter Gabriel, de Madonna et de George Michael. Et... elle vient de voir le tout dernier film d’Oliver Stone.

La ville de Banja Luka.

— Tomas Damjanovic

Ljiljana habite alors Banja Luka, ville située au nord de la Bosnie-Herzégovine et capitale de l'entité de la République serbe de Bosnie. Bref, celle qui sera sous peu étudiante universitaire en économie et marketing mène la vie de la grande majorité des jeunes Occidentaux. Mais voilà, en avril 1992, tout bascule. La guerre de Bosnie-Herzégovine éclate. Liée à l'éclatement de la Yougoslavie, cette guerre, qui durera près de 3 ans, oppose des forces serbes, croates et bosniaques. Son père, Slobodan, qui est officier dans l’armée, quittera donc rapidement sa mère, Vida, son petit frère Zeljko de 10 ans, et elle pour aller au front.

Capitale de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo a été le théâtre de nombreuses attaques meurtrières.

«Nous étions un peu sous le choc. La guerre, on n'y croyait pas vraiment. On menait plutôt une belle vie en général et bon, moi, j’étais alors jeune et amoureuse. Puis, du jour au lendemain, mon père nous a quittés… Pendant près de 2 mois, nous avons été sans nouvelles de lui. Bien qu’il n’y avait pas de combats dans ma ville, nous vivions les conséquences de la guerre: on devait survivre sans électricité, sans chauffage et pratiquement sans nourriture. Il n’y avait pas une journée où l’on n’apprenait pas une mauvaise nouvelle concernant un proche ou quelqu’un qu’on connaissait. Notre vie se passait entre la survie, les visites à l’hôpital et le salon funéraire. C’était donc une période très difficile.»

Mais Ljiljana est aussi amoureuse depuis 2 ans de Josip, Croate et étudiant en génie électrotechnique à l’Université de Banja Luka. Grandement épris l’un de l’autre, ils songent déjà à se marier et à avoir des enfants un jour.

«Être Croate et se retrouver dans une région serbe de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, disons que ce n’était pas vraiment une bonne chose… Mon chum souhaitait donc retourner chez lui, mais cela était impossible, car les routes étaient coupées. Il devait donc se cacher, car c’était devenu très dangereux pour lui de rester dans ma ville. À un moment donné, j’ai eu des appels, des menaces même, parce que je fréquentais un Croate. Heureusement, nos deux familles nous ont toujours appuyés et protégés.»

Cette carte représente les zones contrôlées par diverses factions au plus fort des guerres en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, en 1994.

— Musée canadien de la guerre

— Le lieutenant-colonel David Moore, commandant du Groupement tactique du 12e Régiment blindé du Canada, 28 novembre 1993 (source : Musée canadien de la guerre)

Souhaitant épargner un peu cette guerre à leurs enfants, les parents de Ljiljana décident de les envoyer faire un séjour du côté de la famille paternelle, en Serbie. Or… à peine quelques jours après leur départ, les routes sont coupées entre leur destination et leur ville d’origine, Banja Luka. Ils resteront donc finalement quelques mois chez leurs proches, en Serbie. À leur retour à Banja Luka, une nouvelle, à la fois triste et bonne, attend Ljiljana…

«En tant qu'étudiant, mon chum avait réussi à obtenir un transport grâce à une organisation humanitaire pour se rendre en Croatie, puisqu'il n'était pas possible de retourner dans sa ville natale de Bugojno, en Bosnie. Je ne pouvais évidemment pas le retenir; il devait se rendre au plus vite à un endroit où son nom ne le mettrait pas en danger. Nous étions alors convaincus que nous n'allions être séparés que pendant quelques semaines. Bref, que tout allait rapidement revenir à la normale, mais disons que cela ne s’est pas passé vraiment comme ça. Pendant plusieurs mois, je suis demeurée sans nouvelles de Josip puisqu’aucun moyen de communication n’était possible. N’oublions pas qu’Internet n’existait pas à cette époque. Je ne savais donc pas où il était ni, surtout, s’il allait bien… Et il y avait aussi cette rumeur qui disait que l'armée serbe aurait attaqué un convoi composé d’étudiants et qu’il y aurait quelques morts parmi eux… J’étais constamment inquiète.»

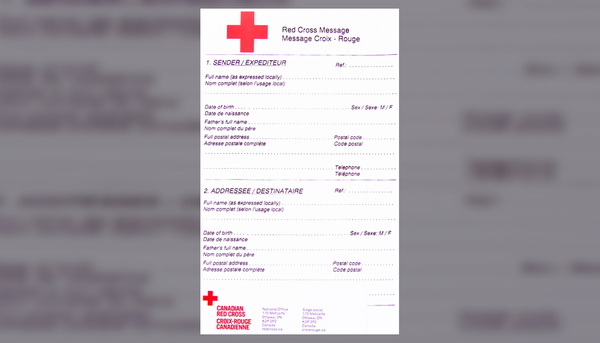

En temps de guerre, ce formulaire de la Croix-Rouge permet à tous les gens, en vertu du droit international, d’être renseignés sur le sort des êtres qui leur sont chers ainsi que de correspondre et de communiquer avec les membres de leur famille.

— Site de la Croix-Rouge canadienne

Un jour, soit quatre longs mois plus tard, Ljiljana reçoit une fiche de la Croix-Rouge internationale. En temps de guerre, il s'agit d'un formulaire pouvant être transmis, de façon neutre, telle une carte postale, sans enveloppe. «Ces fiches servent simplement à dire que tout va bien ou, encore, que quelqu’un est mort… On ne peut donc pas y inscrire des informations trop personnelles. Bref, tout ce que j’ai su par ce formulaire, c’est que Josip était vivant et habitait à Zagreb, capitale de la Croatie.»

Puis, peu de temps après, en raison du contexte de guerre, la famille de Ljiljana décide de déménager à Valjevo, en Serbie.

La guerre de Bosnie-Herzégovine durera près de 3 ans. Trois ans durant lesquels Ljiljana et Josip se parlent à peine, en raison des moyens de communication qui sont, la grande majorité du temps, coupés.

Les présidents de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milošević, de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegović, et de la République de Croatie, Franjo Tuđman, paraphant les accords de paix de Dayton le 14 décembre 1995.

La guerre prend fin

Puis, enfin, arrive décembre 1995. Après des années de durs combats interethniques ayant causé des familles décimées et déchirées, près de 100 000 morts – dont la moitié sont des victimes civiles – et deux millions de réfugiés, la guerre prend fin. Les accords de Dayton sont alors signés à Paris.

Les accords de Dayton prévoient une partition de la Bosnie-Herzégovine à peu près égale entre la fédération de Bosnie-et-Herzégovine (croato-bosniaque) et la république serbe de Bosnie (serbe), ainsi que le déploiement d'une force de paix multinationale, l'IFOR. Ce système de gouvernance tripartite complexe permet de conserver l'intégrité territoriale de la Bosnie, tout en laissant une large autonomie aux entités croato-musulmane d'une part, et serbe d'autre part.

Puis, le retour à la vie

La vie reprend donc son cours pour tous. Très lentement. En fait, un jour à la fois... Ljiljana entame ses études universitaires en économie et marketing à l'École supérieure d'économie, à Valjevo. Pour sa part, Josip termine ses études universitaires en génie électrotechnique à Zagreb, en Croatie. La maison familiale de Josip ayant été entièrement détruite par la guerre, sa famille et lui, ainsi que plusieurs de leurs proches (une vingtaine au total), n’ont eu d’autre choix que d’être hébergés, pendant la guerre, chez une tante, qui n’habitait qu’un simple appartement.

Diplôme en main, Josip quitte le continent. Il obtient un visa pour le Canada et s’établit à Québec en février 1997, en pleine tempête. Il apprend le français, puis décroche un emploi en informatique. Ljiljana, pour sa part, termine ses études en Serbie et décroche un bon emploi chez Telekom Serbie, où elle travaillera pendant 7 ans.

Au fil des ans, les anciens amoureux se donnent des nouvelles, chaque année, ici et là. Bref, ils ne cessent jamais vraiment de s'écrire. Comme si le fil de l’amour était devenu plus mince, mais toujours là.

Puis, un jour, Josip propose à Ljiljana de venir passer ses vacances à Québec. «Je me dis alors “Pourquoi pas?”, moi qui n’avais jamais visité le Canada. Et bon, j’avais aussi très envie de le revoir, puisque notre histoire ne s’était jamais, finalement, terminée. Elle s’était interrompue, mais cela n’avait jamais été notre choix.»

Mais voilà, Ljiljana et Josip font face à une nouvelle embûche: l’ambassade canadienne de Belgrade refuse d’octroyer un visa temporaire à Ljiljana, craignant que celle-ci ne cherche, en fait, à quitter son pays. Mais les anciens amoureux ne s’arrêtent pas là: Ljiljana suggère donc à Josip de venir la visiter, en Serbie, ce qu’il accepte. Après 10 ans de séparation, les anciens amoureux se retrouvent enfin en septembre 2002, à Valjevo.

«C’est sûr qu’au début, c’était un peu un choc de nous revoir. Puis, le troisième jour, il m’a proposé de venir vivre avec lui à Québec. Puisque j'étais toujours amoureuse, je me suis encore dit “Pourquoi pas?”. J’avais pourtant une très bonne situation, un très bon boulot et un très bon salaire; j’avais vraiment une vie très agréable, quoi ! (rires) Mais voilà, on s’aimait à un point tel qu’on souhaitait toujours se marier», dit-elle, le sourire aux lèvres.

Serbie, décembre 2002: mariage par procuration de Ljiljana, en compagnie de son amie Violetta.

Se marier avec lui, mais… sans lui

Souhaitant se marier dès que possible, mais faisant face à une demande de visa plutôt longue, les amoureux décident de se marier par procuration. «Josip, qui était de retour à Québec, a donc transmis une procuration par la poste à mon amie Violetta afin qu'elle se marie, à sa place, avec moi. (rires) Un dimanche de décembre 2002, nous sommes donc arrivées 8 femmes au palais de justice de Osecina, accompagnées d’un seul homme, qui était mon frère. C’était très drôle, parce que c’était jour d’élections provinciales et qu'il y avait plein de monde dans les rues. Bref, les gens avaient l’air de se dire: “Mais pourquoi ces deux femmes se marient?” On a bien ri! J’ai ensuite appelé Josip, que j’ai réveillé à cause du décalage horaire, et je lui ai dit: “Ça y est, tu es marié! Félicitations!” (rires)»

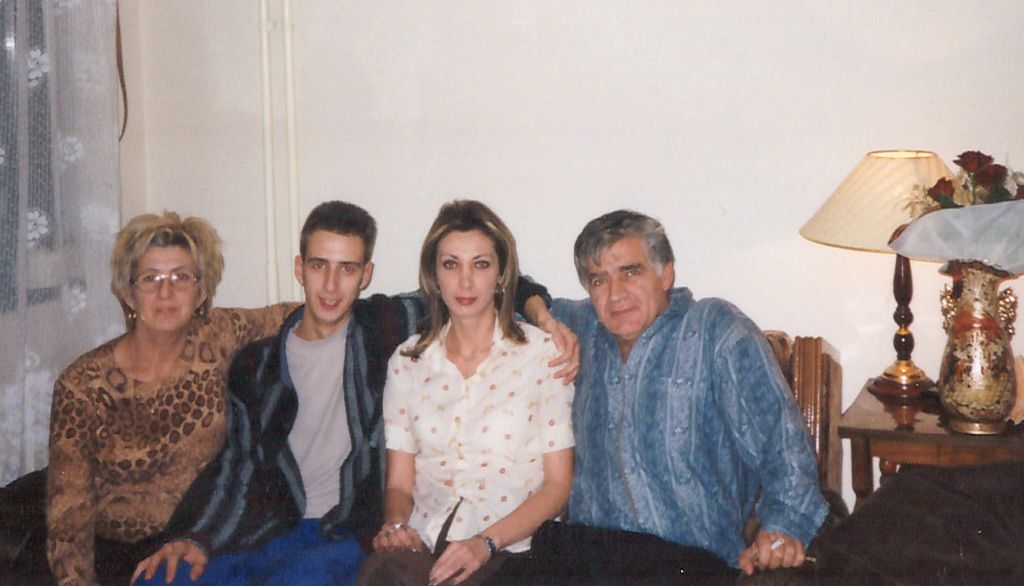

Serbie, 2003: Ljiljana en compagnie de son frère et de ses parents, à la veille de son départ pour Québec, où elle entamera une toute nouvelle vie.

Nouvelle vie: Québec

Ljiljana rejoint son conjoint à Québec, le 29 septembre 2003. Malgré leur belle histoire d’amour, les premières années de Ljiljana au Québec, en tant qu’immigrante qui ne parle aucunement le français, sont tout sauf un conte de fées. Mais le couple en a vu d’autres et est bien prêt à surmonter d’autres défis...

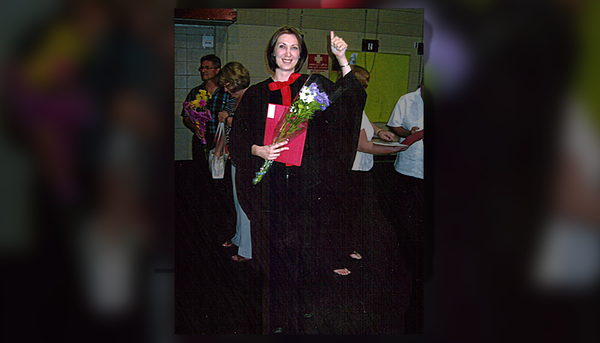

«J’ai tout quitté, ma famille, mes parents, mon frère, mes amis, un très bon emploi, puis je me retrouve à Québec, où je n’ai plus rien de tout ça. Je ne connais personne, sauf mon chum. Tout ça m’a déstabilisée énormément. J’avais perdu beaucoup de confiance en moi. Je me suis donc inscrite au centre Louis-Jolliet pour des cours de francisation. Peu de temps après, j’apprends que mon diplôme universitaire n’est aucunement reconnu ici. Dès lors, mon chum n’a cessé de m’encourager à retourner aux études. Un beau matin, j’ai fini par l’écouter (rires) et je me suis inscrite au baccalauréat en administration avec concentration en gestion du développement international et de l'action humanitaire. J’ai ensuite fait une maîtrise en relations internationales aux HEI. La première session n’a pas été facile; j’avais l’impression de ne rien comprendre, mais par la suite, tout s’est très bien passé. J’ai adoré mes études à l’Université Laval.»

Ljiljana (deuxième, en partant de la gauche) lors de ses cours de francisation au centre Louis-Jolliet.

Celle dont l’essai portait sur le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à La Haye – plus précisément sur l’incidence de ce tribunal sur la Serbie et sa population, sur les réseaux sociaux et les médias – dit avoir été particulièrement marquée par l’enseignement de deux professeures de l’Université Laval: Marie-France Lebouc, professeure au Département de management, à la Faculté des sciences de l'administration, et Fannie Lafontaine, professeure à la Faculté de droit et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux.

Ljiljana, fière diplômée de l'Université Laval, au printemps 2013

Le marché du travail québécois

Ljiljana garde de très bons souvenirs de son stage comme étudiante à la maîtrise au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), ministère où elle travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui.

«Je travaille depuis mes tout débuts à la Direction des engagements internationaux et partenariats du MRIF. J’ai participé à plusieurs importants projets, dont celui portant sur l’entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Québec et la France. Ce fut une expérience extraordinaire, qui a permis jusqu'ici à des milliers de Français venus s’installer au Québec d'exercer la profession pour laquelle ils ont obtenu un diplôme dans leur pays.»

Devenue conseillère experte en engagements internationaux, Ljiljana travaille aujourd'hui sur plusieurs projets, telles la majorité des ententes internationales conclues entre le gouvernement du Québec et des États et des gouvernements.

Bébé Theo en compagnie de ses parents, lors d'une visite familiale en Serbie.

L’héritage de Theo

Ljiljana et Josip ont un magnifique garçon, du nom de Theo. Aujourd'hui âgé de 14 ans, celui-ci s’amuse à dire, depuis qu’il est tout petit, que sa mère est serbe, son père croate, et lui québécois. «Bien qu’il ne soit pas encore parfaitement conscient, je crois, de notre histoire, Theo a toujours été très fier de ses origines. Lorsqu’il était plus jeune, il était très fier de raconter à ses copains que ses grands-pères étaient en quelque sorte opposés l’un à l’autre pendant la guerre, puisque l’un était serbe et l’autre croate. Jusqu'ici, il a eu la chance de voir à plusieurs reprises nos familles. Nos racines demeureront toujours les mêmes, bien que certaines fois je dis “chez nous” et je pense à là-bas et que d'autres fois je dis “chez nous” et je pense à ici, au Québec. Bref, pour moi, “chez nous”, c’est partout, c’est ici et c’est nulle part. Malgré tout, après toutes ces années, nous nous considérons, oui, fièrement, comme des Québécois!»

Le présent article est le troisième de la série Visages de l’Université Laval, qui va à la rencontre d’humains provenant d’horizons divers et des quatre coins de la planète qui sont passés entre les murs de l’Université Laval.

* Un merci particulier à Stéphanie Arsenault, professeure à l'École de travail social et de criminologie de la Faculté des sciences sociales, pour sa précieuse collaboration.

Theo, entouré de ses parents, Josip et Ljiljana.

— Stéphanie Arsenault