Visualisation des données topographiques de nouvelle génération Lidar de la rivière Jacques-Cartier, à la hauteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier, à l'ouest de Québec. Ces données très précises sont issues de l'entente BCI-MERN. Elles sont accessibles par une infrastructure unique à l'ensemble des universités québécoises.

— GéoIndex

«Avec la nouvelle mouture de GéoIndex, l'Université demeure dans le peloton de tête des bibliothèques universitaires nord-américaines en termes de leadership, de diffusion et de gestion des données géospatiales, affirme le spécialiste des données géospatiales et des documents cartographiques au Centre GéoStat, Stéfano Biondo. La plateforme, elle, demeure à l'avant-garde. Elle est encore la seule à combiner un puissant moteur de recherche textuelle sémantique à un moteur de recherche spatiale performant.»

Stéfano Biondo était l'un des concepteurs de la première version de GéoIndex (GéoIndex+). Cette fois, il porte le titre de coordonnateur principal des données dans le cadre d'une entente conclue entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et le Bureau de coopération interuniversitaire. Cette entente a été un élément clé pour la création de la nouvelle plateforme. Par celle-ci, le Ministère, à partir de l'Université Laval, donne accès à ses données géospatiales produites ou diffusées à des fins de recherche et d'enseignement. Ces données représentent environ 20 téraoctets répartis sur 300 couches d'information. Les données proviennent notamment de cartes topographiques numériques, de points GPS, de relevés Lidar, de photographies aériennes numériques et d'images satellitaires.

Règle générale, les données géospatiales sont utilisées par les étudiants et les chercheurs provenant de domaines divers tels que l'architecture, la biologie, l'archéologie, la foresterie, le service social, la géographie, la géomatique et l'aménagement du territoire. Ces informations permettent d'analyser la population, la faune, la flore, ainsi que les relations spatiales entre ces trois éléments, et le territoire. «L'utilisation de données dans les logiciels d'analyse spatiale et de cartographie permet de représenter, sous forme de carte imprimée ou de carte interactive, des objets ou des phénomènes à la surface du globe», explique Stéfano Biondo.

Les données géospatiales peuvent donner lieu à une infinité de projets de recherche. On peut penser à l'analyse de l'offre alimentaire dans un rayon de 3 kilomètres des écoles secondaires du Québec. Ou bien à une meilleure compréhension des étapes de la dernière déglaciation au moyen de données Lidar. Des chercheurs peuvent aussi recourir à ces données pour tenter de comprendre l'impact du développement minier sur le caribou migrateur dans le Nord québécois. L'utilisation de données géospatiales statistiques peut permettre l'étude, entre autres, des poches de pauvreté par quartier, du déplacement domicile-travail, du niveau de scolarité, de l'embourgeoisement des quartiers et de la santé par régions sociosanitaires.

Dans le cadre de GéoIndex, la Bibliothèque s'ouvre au partage de son expertise et de son savoir-faire dans le domaine géospatial. La plateforme, qui sera gérée à l'Université Laval, est accessible aux bibliothèques universitaires québécoises participantes. Dans la mesure où les licences le permettent, les utilisateurs de la plateforme auront accès à des données d'autres universités. Cette collaboration interuniversitaire permettra la mutualisation des processus et des ressources.

«Le choix de la mutualisation s'imposait, indique Stéfano Biondo. Certaines des 15 universités participantes n'auraient pas été en mesure de mettre en place une telle infrastructure pour rechercher, visualiser et extraire les données, ni ensuite en faire le stockage. La mutualisation permet de centraliser le chargement et l'hébergement des données en vue de leur diffusion et de leur préservation.»

Solution flexible, GéoIndex permet à chaque université et à chaque usager de paramétrer son interface et d'intégrer ses propres données. La plateforme contient un module intégré de gestion des métadonnées qui permet de décrire chacune des couches de données. Elle permet aussi de visualiser l'inventaire de photographies aériennes imprimées de chacune des universités participantes.

La nouvelle plateforme représentera un environnement sécuritaire et performant. L'infrastructure comprend huit serveurs. L'un d'eux sert au stockage des données. Sa capacité est de quatre téraoctets d'espace disque. «D'ici un an, précise-t-il, la capacité de stockage atteindra 26 téraoctets lorsque l'ensemble des données de la version 1 de GéoIndex (GéoIndex+) seront chargées dans la nouvelle plateforme. Parmi ces données, mentionnons celles relatives aux profondeurs et au relief de l'océan Arctique recueillies par le brise-glace de recherche scientifique Amundsen. Les données de l'Atlas Web sur la vulnérabilité de la population québécoise aux vagues de chaleur et aux aléas hydrométéorologiques, lancé en septembre 2018, sont également hébergées à cet endroit. Par la suite, la capacité de stockage ajoutée annuellement sera possiblement de quatre téraoctets.»

Lors du lancement du 17 janvier, trois personnalités ont pris la parole. Le premier, le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes Robert Beauregard, a rappelé le «formidable essor» de l'accès aux données, au cours des dernières années, en particulier les données géospatiales. Il a salué le travail de longue haleine en ce domaine du Centre GéoStat en information géographique et statistique. «La Bibliothèque de l'Université Laval, a-t-il dit, a développé une expertise particulière dans ce créneau et aujourd'hui on assiste à une évolution inspirante de cette expertise.» Selon le vice-recteur, le travail de concertation des bibliothèques universitaires québécoises représente bien plus qu'un simple regroupement. «Il représente, a-t-il affirmé, un important pas en avant pour mieux répondre à des enjeux de société concrets en utilisant de façon plus efficace les données géospatiales.»

La présidente du sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire, Guylaine Beaudry, a ensuite pris le micro. «La Bibliothèque de l'Université Laval, a-t-elle expliqué, est reconnue par nous tous pour son expertise unique au Québec et rare au Canada en information géographique.» La conférencière a ajouté que GéoIndex constituait le premier de trois projets ambitieux et structurants du plan stratégique des bibliothécaires universitaires du Québec. «Au cours des prochains mois, a-t-elle précisé, suivront la plateforme partagée de services pour l'ensemble de nos catalogues des bibliothèques universitaires et plusieurs services que nous mettons en commun dans un système de gestion d'information en infonuagique. Un peu plus tard suivra un service de dépôt et de diffusion des données de recherche produites par les chercheurs des universités du Québec.»

Dans son allocution, la directrice de la Bibliothèque de l'Université Laval, Loubna Ghaouti, a souligné que le projet GéoIndex, qu'elle a qualifié de «stimulant et mobilisateur», était basé sur une écoute dynamique des besoins réels et émergents des étudiants, des professeurs, des chercheurs, «toujours dans un esprit constant d'amélioration continue». «Les développements de ce projet, a-t-elle ajouté, souvent réalisés à vitesse grand v, ont fait appel à la conjugaison d'expertises de pointe, à la collaboration de l'ensemble des bibliothèques universitaires, et surtout au leadership dont ont fait preuve les directeurs des bibliothèques.» Selon elle, implanter, mettre en production, dans 16 milieux différents, 16 universités chacune avec ses caractéristiques, a été un défi. «Travailler en réseau, démocratiser l'accès au savoir, partager les ressources et les expertises, mettre en commun nos efforts et nos idées au bénéfice des chercheurs, des professeurs, des étudiants, de la société, voilà autant de priorités qui animent la Bibliothèque de l'Université Laval au quotidien. Autant de priorités qui animent les bibliothèques universitaires, toutes, au quotidien. Ce partage d'expertises prouve encore une fois cette culture de collaboration que les bibliothèques ont toujours eue à travailler ensemble en réseau et en concertation.»

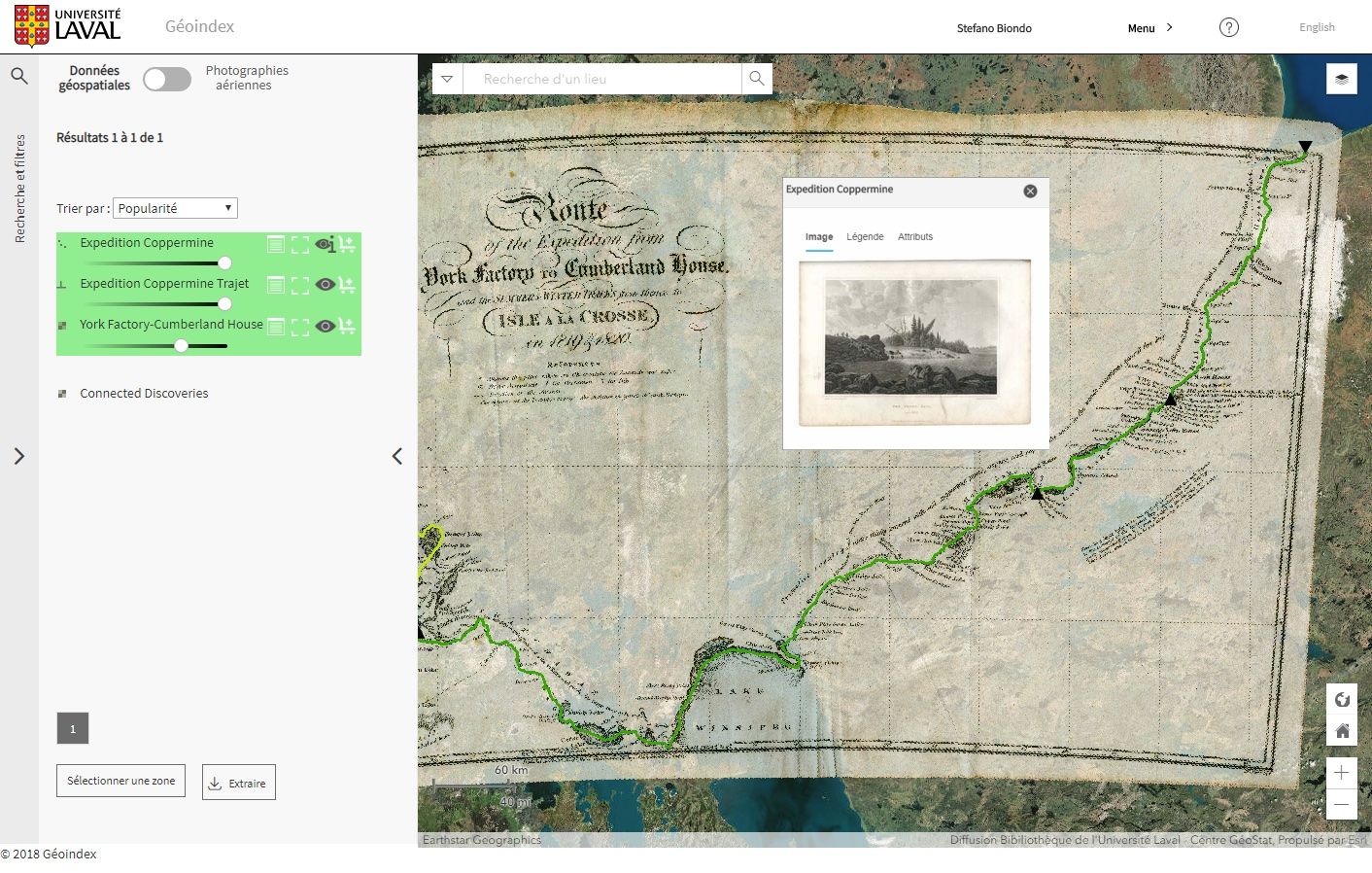

Visualisation d'une carte historique numérisée et géoréférencée tirée de l'ouvrage de sir John Franklin, Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21, and 22. Cette carte fait partie des collections du Centre GéoStat. L'équipe du Centre l'a numérisée et géoréférencée afin de la superposer sur une carte contemporaine et ainsi lui conférer une seconde vie. La route en vert représente une partie du trajet emprunté par Franklin et son équipe dans le Grand Nord canadien dans le but de cartographier la côte arctique.

Visualisation d'une carte historique numérisée et géoréférencée tirée de l'ouvrage de sir John Franklin, Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21, and 22. Cette carte fait partie des collections du Centre GéoStat. L'équipe du Centre l'a numérisée et géoréférencée afin de la superposer sur une carte contemporaine et ainsi lui conférer une seconde vie. La route en vert représente une partie du trajet emprunté par Franklin et son équipe dans le Grand Nord canadien dans le but de cartographier la côte arctique.Photo : GéoIndex

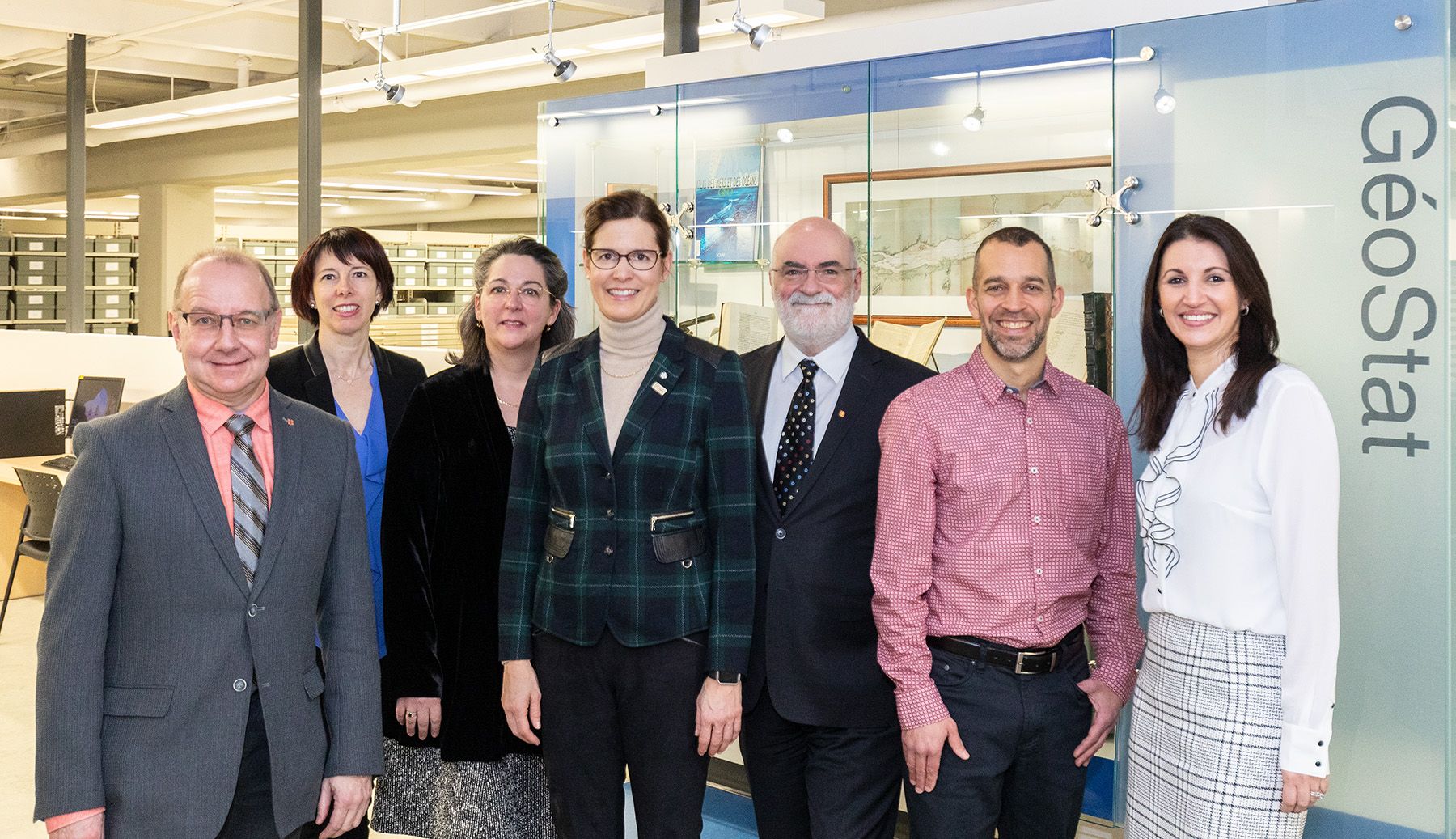

Lors du lancement de GéoIndex, le 17 janvier. Francis Roy, directeur du Département des sciences géomatiques, Annie Locas, directrice de la prestation de services spécialisés au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Guylaine Beaudry, présidente du Sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire, Sophie D'Amours, rectrice, Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, Stéfano Biondo, cartothécaire au Centre GéoStat et responsable du comité de pilotage de GéoIndex, Loubna Ghaouti, directrice de la Bibliothèque.

Lors du lancement de GéoIndex, le 17 janvier. Francis Roy, directeur du Département des sciences géomatiques, Annie Locas, directrice de la prestation de services spécialisés au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Guylaine Beaudry, présidente du Sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire, Sophie D'Amours, rectrice, Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, Stéfano Biondo, cartothécaire au Centre GéoStat et responsable du comité de pilotage de GéoIndex, Loubna Ghaouti, directrice de la Bibliothèque.Photo : Pub Photo