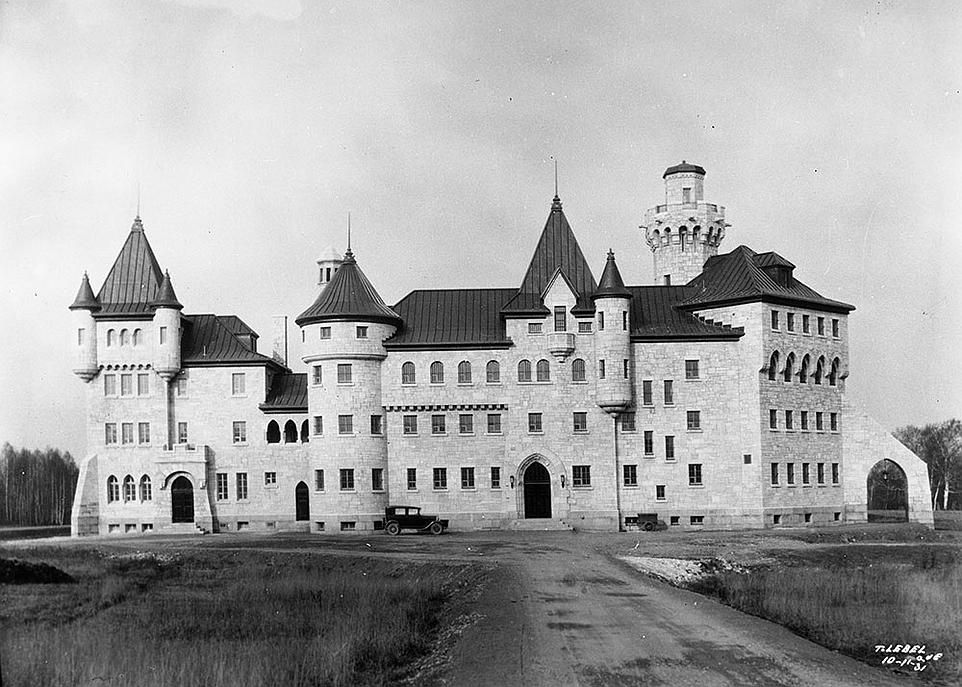

La première prison pour femmes à Québec a ouvert ses portes en décembre 1931. Elle se nommait Refuge Notre-Dame-de-la-Merci. Elle changera de nom en 1968 (Maison Gomin). Elle fermera ses portes en 1992.

— Fonds Thadée Lebel

Ce commentaire d'une religieuse a été inscrit dans le registre d'écrou du Refuge Notre-Dame-de-la-Merci, le 28 juin 1934. Première prison pour femmes de la ville de Québec, l'établissement était géré par les Sœurs du Bon-Pasteur. Il avait ouvert ses portes en décembre 1931 à Sillery dans un bâtiment de style château, qui sera rebaptisé Maison Gomin en 1968. Le vendredi 23 février, au pavillon La Laurentienne et dans le cadre du colloque Artefact, l'étudiante à la maîtrise en histoire Julie Francoeur a présenté un portrait des femmes détenues à cet endroit durant la période de 1932 à 1972, en suivant le parcours de l'une d'entre elles, Doris B. (nom fictif).

«Ma recherche, explique l'étudiante, m'a permis de déterminer les caractéristiques évolutives de la déviance féminine dans une ville assez homogène culturellement et conservatrice politiquement. Dans ma présentation, je mets de l'avant une histoire personnelle, parce que ces femmes sont des êtres humains avant d'être des numéros d'écrou.»

Doris B. avait le profil de la multirécidiviste. Sa première inscription au registre d'écrou du Refuge Notre-Dame-de-la-Merci remonte à 1933. Jusqu'en 1958, elle apparaîtra à plus de 30 reprises au registre. Ses délits concernent l'ivresse (à 18 reprises), le désordre, le flânage, le vagabondage, la possession de liqueurs alcooliques et le vol sur la personne. «Ces délits, presque tous liés à l'ordre public, sont représentatifs des femmes récidivistes de Québec durant la période étudiée, indique Julie Francoeur. Par contre, la grande majorité des récidivistes ont été incarcérées cinq fois ou moins. Règle générale, l'ivresse d'abord, puis le désordre, le flânage et le vagabondage prévalaient. La prostitution était assez marginale.»

Sur le plan méthodologique, la chercheuse a constitué un échantillon de 377 entrées tirées du registre d'écrou du Refuge. Ce chiffre correspond à une entrée sur cinq durant la période de 1932 à 1972. L'échantillon comprenait neuf années, soit une sur cinq. En 40 ans, environ la moitié des détenues étudiées ont fait plus d'un séjour au Refuge.

«Doris B. apparaît 11 fois comme prévenue et 21 fois comme détenue, souligne Julie Francoeur. Les prévenues étaient incarcérées en attente de leur procès. Les détenues, elles, recevaient de manière générale de très courtes sentences, entre un et sept jours. Plus les années passent, plus les sentences raccourcissent. En 1972, les deux tiers des détenues ont passé moins d'une semaine en prison.»

Selon elle, pour un même délit, une femme purgeait souvent plus de temps en prison qu'un homme. «Ce qui dérange chez les femmes criminelles, dit-elle, ce qui rend leur crime plus grave, c'est qu'elles se retrouvent loin de leur rôle social de mère, d'épouse et de ménagère. Elles sont loin de la respectabilité, d'où les peines plus lourdes.»

Au début de la période étudiée, la politique de réhabilitation en vigueur se basait sur la pratique religieuse et l'enseignement religieux. L'horaire des détenues révèle qu'elles consacraient beaucoup de temps à la prière. Certaines communiaient également.

L'échantillon étudié révèle que la plus grande proportion des détenues étaient âgées de 24 ans et moins. La plupart provenaient des quartiers ouvriers de la ville et étaient issues de milieux canadiens-français.

Doris B. est tour à tour servante, «femme de journée» et ménagère. En 1950, elle est inscrite comme «mariée». En 1959, on la retrouva morte gelée dans un banc de neige près du pont de Québec. «Cette fin tragique, avance Julie Francoeur, laisse croire qu'elle était peut-être itinérante. Ses retours répétés au Refuge démontrent qu'elle n'a pas réussi à changer de vie. Dans le passé, il existait peu de ressources pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de comportement et de détresse psychologique.»

Apprentissage de l'artisanat par des détenues de la prison des femmes de Québec durant les années 1950. Cette activité était vue comme un moyen de réhabilitation.

Photo: Archives des Soeurs du Bon-Pasteur de Québec