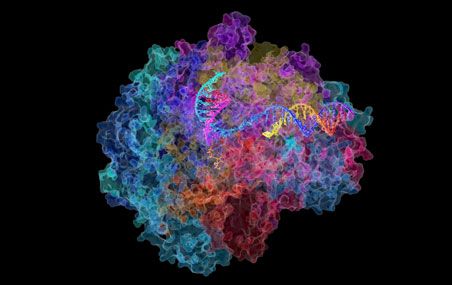

L'ARN polymérase II, l'un des complexes de protéines étudiés par les chercheurs, intervient dans la transcription de l'ADN en ARN. Il est composé de 12 protéines qui doivent s'emboîter de façon optimale pour que l'ensemble soit fonctionnel.

— National Institute of General Medicine Image Library

Ces exigences très strictes soulèvent une question qui turlupine les évolutionnistes. Comment des espèces qui ont divergé depuis des lustres – et dont le lot de différences moléculaires pourrait théoriquement rendre leurs protéines incompatibles – peuvent-elles tout de même donner naissance à des hybrides viables? Réponse: parce que leurs complexes de protéines ont été fortement conservés au fil de l'évolution, avance une équipe de chercheurs du Département de biologie, dans l'édition du 27 décembre de PLOS Genetics.

Jean-Baptiste Leducq, Guillaume Charron, Guillaume Diss, Isabelle Gagnon-Arsenault, Alexandre Dubé et Christian Landry arrivent à cette conclusion après avoir comparé deux complexes de protéines chez deux espèces de levure qui ont divergé d'un ancêtre commun, il y a plus de 5 millions d'années. «Il y a autant de différences moléculaires entre ces espèces qu'entre l'homme et le poulet», précise Jean-Baptiste Leducq. Pourtant, les analyses des chercheurs ont révélé une très grande similitude entre les complexes des deux levures. «Même si les composantes de base – les protéines – présentent des différences, la structure des complexes est pratiquement la même.»

Pour pousser leur investigation un cran plus loin, les chercheurs ont croisé ces deux levures et ils ont étudié les complexes de protéines de leurs descendants. Malgré des millions d'années d'évolution parallèle, les deux espèces donnent des hybrides viables. «Leurs complexes de protéines sont fonctionnels et l'on ne peut les distinguer de ceux de leurs parents. Il semble donc qu'on peut permuter les composantes des complexes sans effet majeur sur leur fonction», constate le stagiaire postdoctoral, qui mène ses travaux à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes.

La clé résiderait dans les acides aminés, les composantes de base des protéines, qui forment les points d'ancrage entre celles-ci. «Il y a très peu d'acides aminés en cause et ils sont conservés d'une espèce à l'autre, signale le chercheur. Si une mutation survient dans ces points d'ancrage, la sélection naturelle se charge de l'éliminer rapidement.»