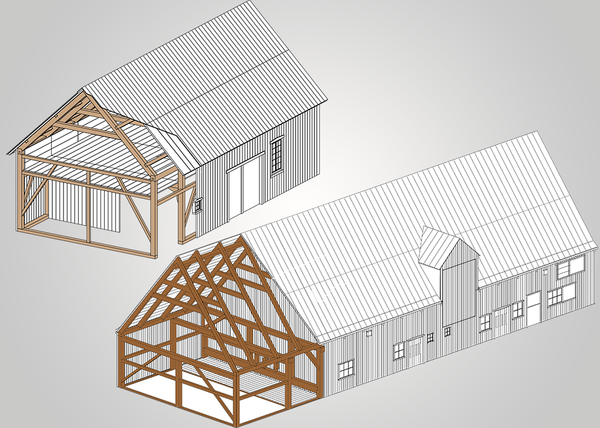

Grange située au 1897, chemin Royal à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.

— André Casault

L'architecture vernaculaire, pour rappel, est un type d'architecture propre à une région. D'un lieu à l'autre, elle fait appel à d'anciennes techniques de construction et à des matériaux disponibles sur place. «Le cours d'architecture vernaculaire vise à montrer aux étudiants la diversité des formes d'habitats qui dépendent des territoires et des cultures. Partout sur la planète, on trouve une diversité extraordinaire, menacée par la mondialisation et la société de consommation, qui tendent à égaliser les choses», souligne le professeur Casault.

Après les maisons innues et les écoles sénégalaises, son groupe s'est intéressé aux bâtiments agricoles de l'île d'Orléans pour leur valeur historique. «L'île est en quelque sorte le berceau de la civilisation québécoise. Son histoire agricole est celle du début de la colonie. Si les premières granges avec leurs toits en chaume n'existent plus, on trouve encore plusieurs bâtiments inspirés du modèle de grange française adaptée au climat et aux usages québécois», explique André Casault.

Après avoir ciblé six bâtiments dignes d'intérêt, les étudiants ont effectué des relevés 3D, fait des dessins et pris des photos, ce qui leur a permis de les recréer en format réduit. Ce travail, espère le professeur, alimentera les réflexions sur les façons d'adapter les granges aux besoins de l'agriculture contemporaine ou encore de leur attribuer de nouvelles fonctions. «En rencontrant les différents propriétaires, nous avons réalisé que ces gens tiennent à leur grange, même s'ils ne s'en servent plus. Avec le cours, nous avons fait un bout de chemin dans le projet de conservation de la MRC et de monsieur Plumpton en permettant de faire avancer la documentation sur ces bâtiments.»

Les étudiants Vincent Bergeron, Alexandre Morency et Mélisande St-Onge ont concentré leurs recherches sur une étable et un hangar qui appartiennent à la famille Tailleur depuis plusieurs générations. «Ces deux joyaux architecturaux méritaient d'être mis à l'étude, affirme Vincent Bergeron. Selon les propos de la famille, ils dateraient de la fin du 18e siècle. Construites après la Conquête, les structures représentent le savoir-faire des colonisateurs français, ainsi que les réalités constructives et techniques de l'époque.»

Pour la fabrication de la maquette, l'équipe a été encadrée par Michel Bergeron. Cet ethnologue-maquettiste a aidé les étudiants à choisir les meilleurs matériaux et les a conseillés sur les façons de faire l'assemblage pour obtenir un résultat des plus réalistes. Avec patience et minutie, les futurs architectes ont utilisé du bois de balsa pour recréer, pièce par pièce, les deux bâtiments. Pour reproduire le sol, ils ont eu recours à un mélange de plâtre de Paris, de sciure de bois et de peinture noire.

Ce travail de longue haleine leur a fait prendre conscience de la richesse des bâtiments agricoles de l'île d'Orléans et de la nécessité de bien comprendre leurs caractéristiques. «Ce fut beaucoup de travail, mais c'est fou de voir à quel point construire une maquette de façon aussi réaliste nous permet de mieux comprendre ces bâtiments et leur contexte! Cette expérience nous a permis de reconnaître l'importance du patrimoine dans la société et de nous sensibiliser sur l'intérêt de documenter cette richesse que nous avons, et ce, jusque dans ses moindres détails, pour les générations futures», conclut Vincent Bergeron.

Le vernissage de l'exposition aura lieu lundi prochain, à 17h, au 85, rue Dalhousie. L'événement est ouvert à tous.