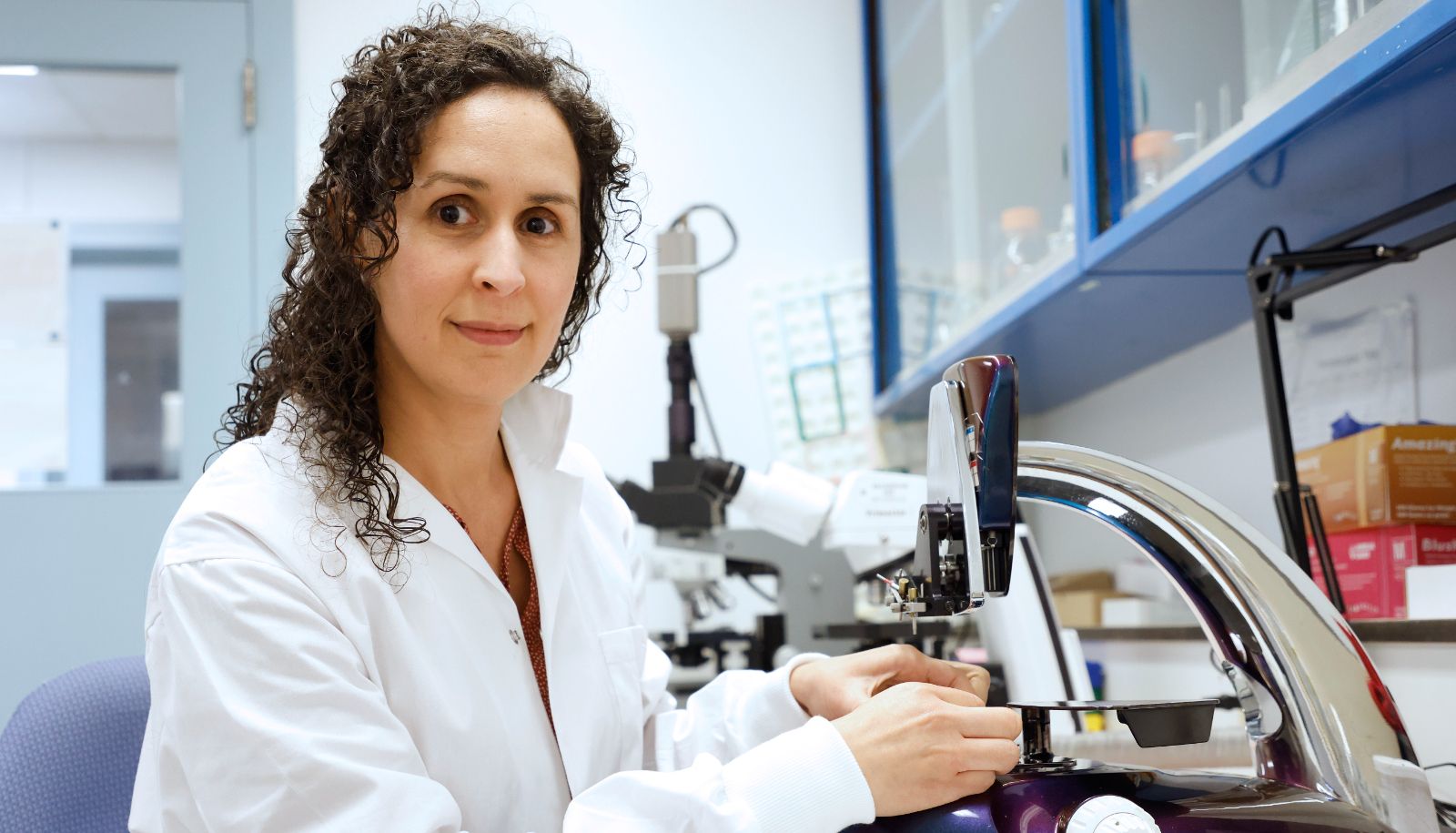

Carla Bautista Rodriguez s'intéresse à l'évolution du vivant d'un point de vue moléculaire.

— Université Laval, Yan Doublet

La série Échantillons de la recherche raconte l'expérience de membres de la communauté étudiante en recherche. Ils partagent un aperçu de leur projet aux cycles supérieurs.

Curieuse de nature, Carla Bautista Rodriguez savait qu'elle voulait poursuivre une carrière en science. C'est le domaine de l'évolution qui l'a attirée. «Ça explique presque tous les phénomènes qu'on voit», lance-t-elle. Elle est venue de Madrid pour faire sa maîtrise, suivie d'un passage accéléré au doctorat, dans le laboratoire du professeur Christian Landry. «J'aimais sa façon d'étudier l'évolution avec une approche moléculaire», précise la doctorante.

Le projet de Carla touchait l'hybridation des levures, c'est-à-dire le croisement des espèces entre elles. «On voulait voir si les hybrides s'adaptaient mieux aux conditions stressantes de leur environnement que les parents», explique-t-elle. Ces connaissances peuvent servir en agriculture, pour obtenir une meilleure résistance aux sécheresses par exemple.

L'avantage des levures, similaires à celles utilisées dans la fermentation du pain ou de la bière, est leur cycle de vie rapide. Carla peut étudier les effets sur une centaine de générations d'hybrides dans son laboratoire.

Elle a testé la performance des levures face aux rayonnements UV. Son hypothèse de départ était que le croisement d'espèces octroierait une meilleure résistance aux hybrides qu'aux parents, mais à sa grande surprise, ce n'était pas le cas.

— Carla Bautista Rodriguez, finissante au doctorat

«Je suis allée voir Christian Landry pour lui dire que ça ne marchait pas, qu'on devait changer d'idée. Il m'a répondu qu'on ne pouvait pas juste changer, il fallait savoir pourquoi on observait ce phénomène. Il m'a encouragé à poursuivre. C'est la première fois que j'ai réalisé ce que ça impliquait d'être une scientifique. Ce ne sont pas des expériences qui ne marchent pas, ce sont des hypothèses qui ne sont pas comme on l'avait pensé.»

C'est ainsi qu'a commencé le «voyage de réfutation» de Carla. Elle a émis une deuxième hypothèse que les résultats ont encore réfutée. C'est finalement à partir d'un modèle théorique mis au point il y a 100 ans, le tamis de Haldane, que ces observations ont été expliquées.

Normalement, une mutation apparaît dans une des copies du chromosome. Pour avoir un effet bénéfique, elle a parfois besoin d'être transférée à l'autre copie. En analysant le génome des levures au fil des générations, Carla a remarqué que les levures hybrides ne contenaient souvent qu'une copie de la mutation bénéfique, contrairement aux parents qui en avaient deux.

«Les hybrides ont de la difficulté à effectuer la transition d'une copie à deux copies. Comme ils n'ont qu'une seule copie de la mutation, celle-ci n'exprime pas pleinement ses effets bénéfiques, ce qui l'empêche de passer dans le tamis de Haldane et de se fixer dans la population, contrairement aux parents. Cela explique leur faible capacité d'adaptation dans ces conditions», ajoute-t-elle.

Outre l'agriculture, la découverte de Carla a aussi des retombées en santé. «Ce phénomène a été identifié comme responsable, dans la majorité des cas, de la résistance aux antifongiques ainsi que de l'évolution des cellules cancéreuses.»

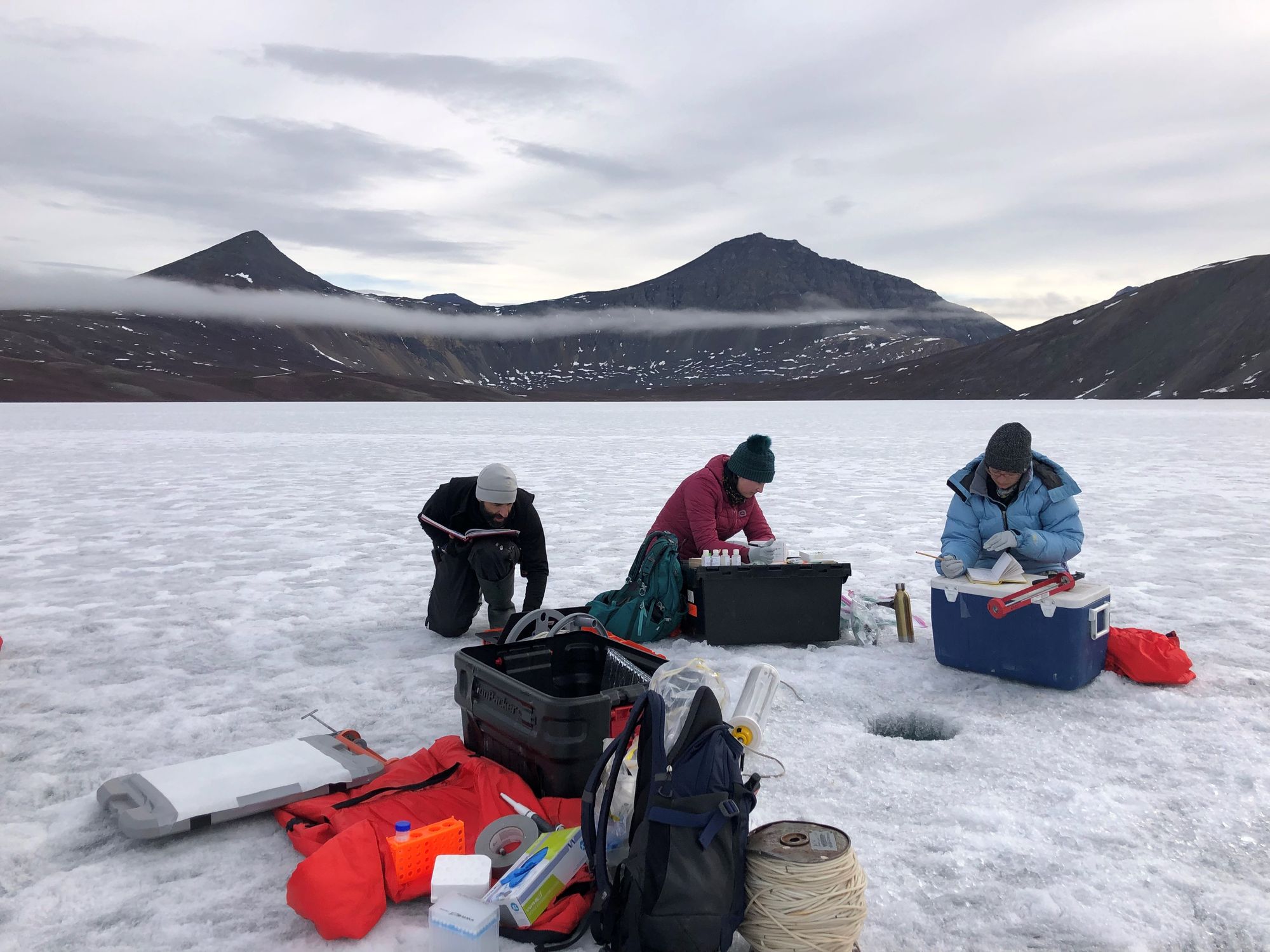

Carla s'est basée sur un modèle théorique mis au point il y a 100 ans pour expliquer les résultats qu'elle observait en laboratoire.

— Université Laval, Yan Doublet

Ses résultats ont été publiés publiés dans la prestigieuse revue Nature Communications et publiés sur le blogue de Nature. Elle croit que son cheminement particulier a suscité l'intérêt du journal. «On a raconté l'histoire sans rien cacher. Parfois, on réfute les hypothèses, on rencontre des barrières. Pour expliquer comment on est arrivé ici, il fallait tout expliquer avant.»

Un parcours exceptionnel

Les études de Carla à l'international ont été rendues possibles grâce à l'une des bourses les plus prestigieuses d'Espagne, la bourse de la fondation La Caixa, qui lui permettait de choisir n'importe quelle université. «C'est vraiment compétitif. Je ne pensais pas l'obtenir, comme je venais juste de finir mon baccalauréat, mais je voulais en apprendre plus sur le processus de candidature. C'était une belle surprise de la recevoir», raconte Carla.

La cérémonie s'est déroulée à Barcelone où la bourse était remise directement des mains du roi. «Lors de la réception qui a suivi, j'ai pu discuter avec la reine de mon projet de recherche en biologie moléculaire», souligne la doctorante avec fierté.

La reine d'Espagne, Letizia Ortiz, et Carla ont discuté de ses intérêts de recherche lors de la cérémonie de remise de bourse.

— Courtoisie

Outre son dossier universitaire, cette bourse reconnaît aussi l'engagement social de Carla, dont du bénévolat en Inde. Elle s'est aussi impliquée dans des associations juvéniles, en plus de faire des échanges internationaux à travers la Commission européenne.

Après son arrivée au Québec, Carla a continué de s'engager, notamment à travers le programme de leadership international pour la diffusion de la science au sein de la Genetics Society of America. Elle a aussi gagné une médaille d'or à iGEM, une compétition organisée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), pour un biodétecteur de pathogènes dans l'air réalisé avec des collègues de la Faculté des sciences et de génie.

Son engagement exceptionnel dans la communauté scientifique et la société lui a valu le prix Michèle-Auger 2023. Lauréate du prix DeLill Nasser de la Genetics Society of America en 2023, Carla fait aussi partie du tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.

Qu'est-ce qui l'attend pour la suite? Elle pense faire un postdoctorat pour poursuivre une carrière universitaire en recherche, jumelant l'évolution humaine et la biologie moléculaire. Sa carrière idéale serait de devenir professeure. «J'aime expliquer la science et je ne peux pas arrêter de me poser des questions.»