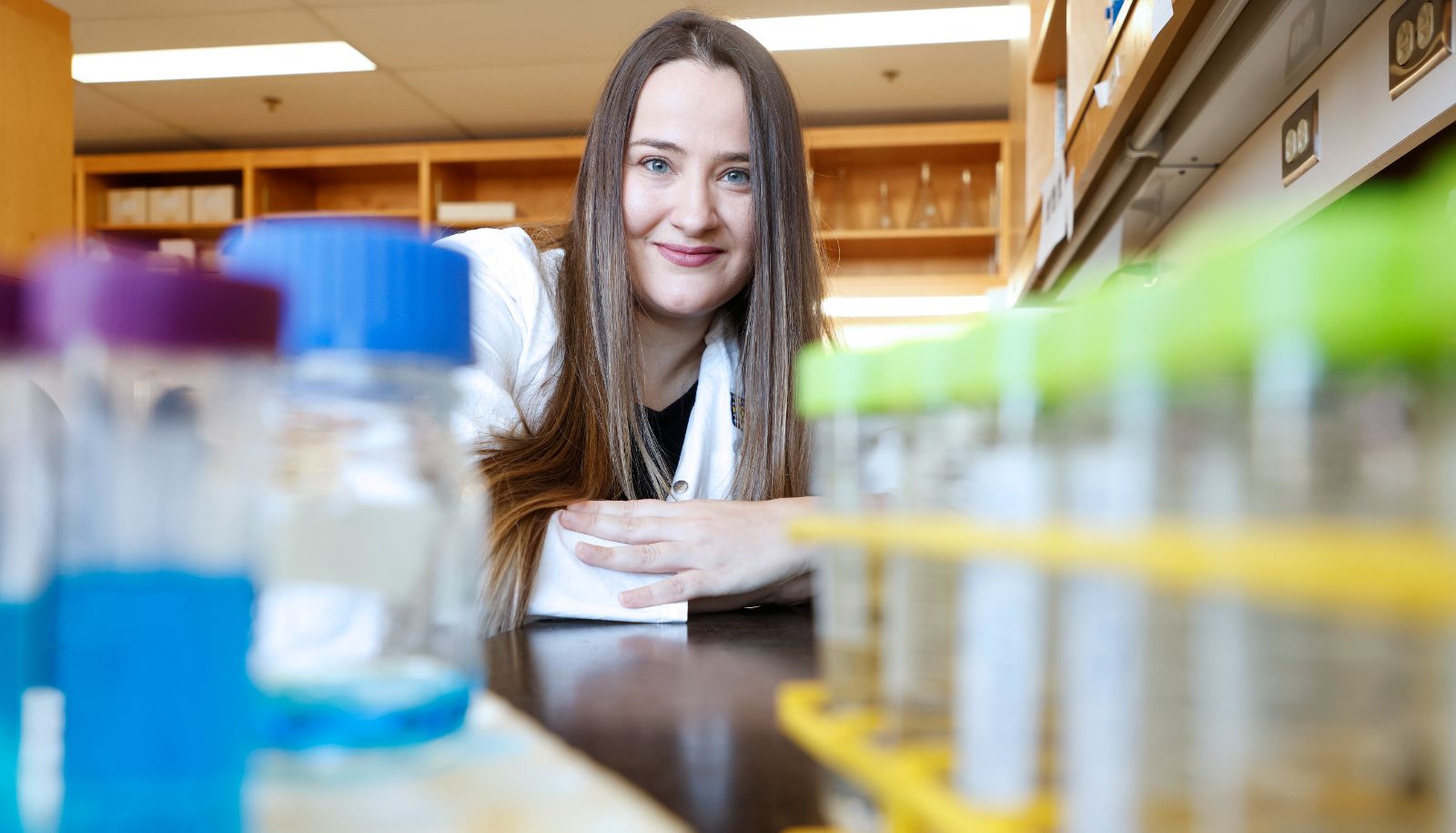

Zoé Strazzeri a travaillé comme psychologue clinicienne en Belgique avant d'entreprendre ses études doctorales à l'Université Laval.

— Yan Doublet

La série Échantillons de la recherche raconte l'expérience de membres de la communauté étudiante en recherche. Ils partagent un aperçu de leur projet aux cycles supérieurs.

Zoé Strazzeri se penche sur l'efficacité de la réalité virtuelle pour accompagner les personnes ayant des difficultés avec leurs comportements de jeu. Son intérêt pour les problèmes de dépendance a commencé après avoir suivi un cours sur le sujet lors de son baccalauréat. Cette nouvelle passion l'a motivée à entreprendre des études doctorales à l'École de psychologie de l'Université Laval pour approfondir ses connaissances.

Son projet de recherche, mené sous la direction de la professeure Isabelle Giroux au sein du Centre québécois d'excellence pour la prévention et le traitement du jeu, utilise deux environnements virtuels, un casino et un bar avec des machines à sous. Ces lieux ont été conçus par Cliniques et Développements In Virtuo, une jeune pousse présidée par Stéphane Bouchard, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et son codirecteur de recherche.

Au fil de sa recherche, Zoé Strazzeri accompagne des personnes qui veulent cesser ou réduire leur comportement de jeu durant un traitement de six semaines. Son parcours professionnel lui permet de mener ce projet puisqu'elle travaillait comme psychologue clinicienne en Belgique avant de venir à Québec. «Il y a une composante clinique assez importante dans mon doctorat puisqu'on rencontre des gens qui ont des difficultés. Cela demande des compétences particulières comme des habilités d'empathie, de présence et d'écoute active», souligne-t-elle.

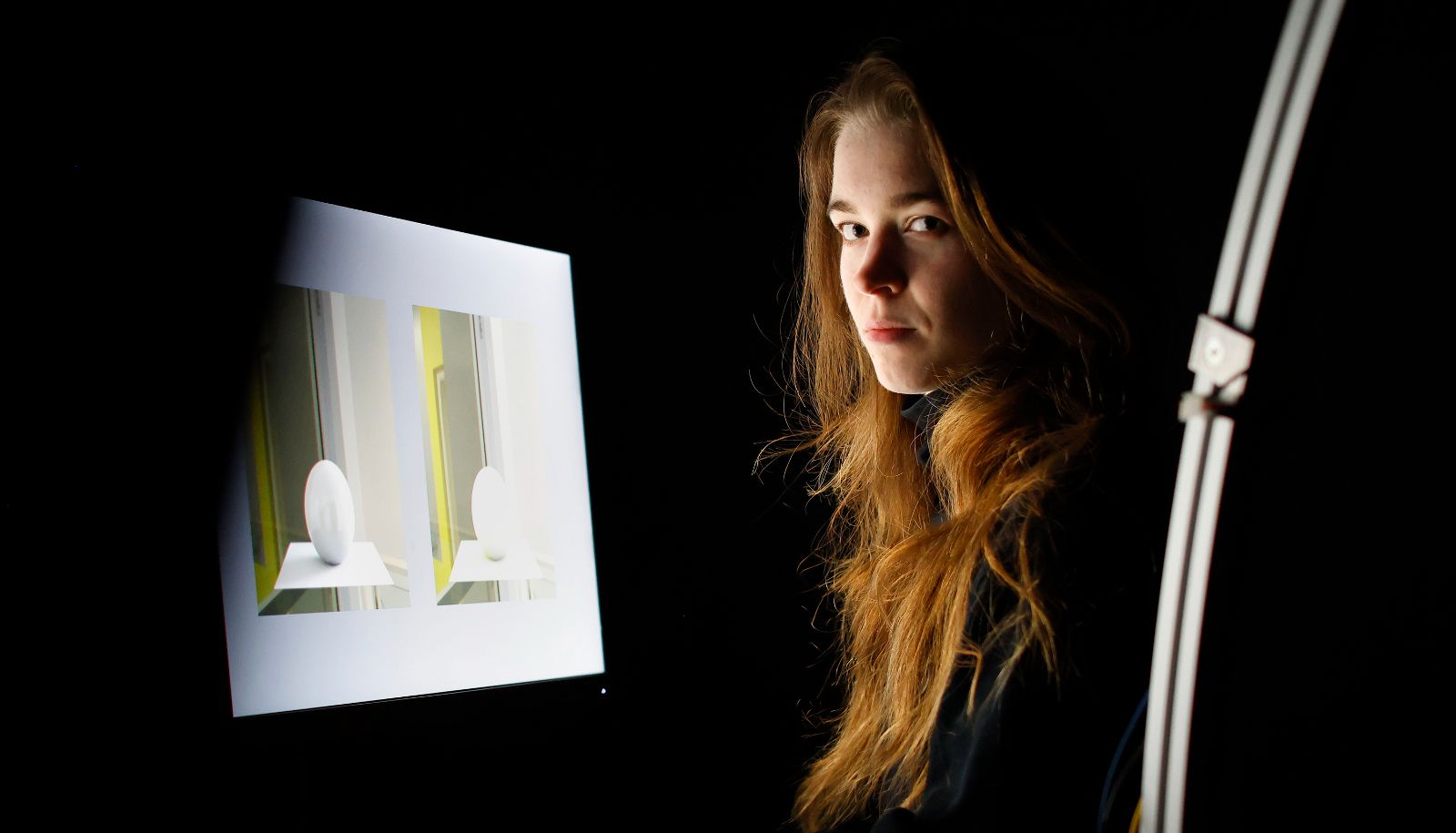

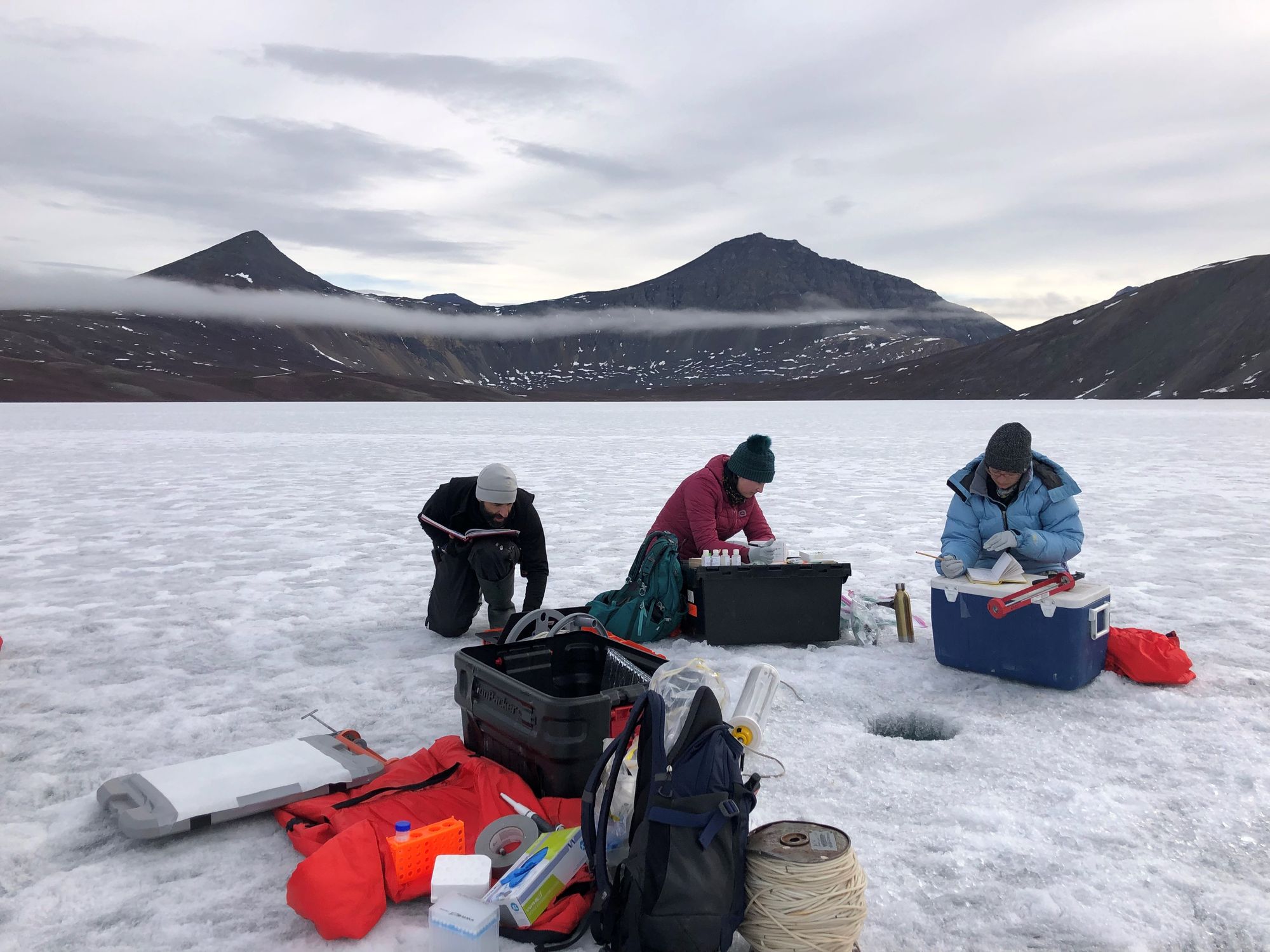

Les personnes participantes sont plongées dans un environnement virtuel, soit un casino ou un bar avec des machines à sous.

— Yan Doublet

S'exposer aux stimuli de jeu

Le sentiment d'efficacité personnelle des personnes participantes est au cœur de son projet. Il représente la croyance que la personne a en sa capacité de contrôle face au jeu. La réalité virtuelle permet de renforcer ce sentiment en exposant les personnes à des stimuli qui crée un désir de jouer sans toutefois interagir avec les machines à sous ou de loterie. «Le but de ce traitement est de créer un nouvel apprentissage par-dessus le réflexe habituel du jeu en augmentant le sentiment d'efficacité personnelle. Ainsi, nous permettons à la personne de prendre un autre chemin que celui préétabli, soit celui de ne pas jouer face aux stimuli», explique Zoé Strazzeri.

La doctorante accompagne les personnes tout au long de l'exposition, en surveillant leur état. «Comme je vois l'écran et discute avec la personne durant l'immersion, je peux m'assurer qu'il n'y ait pas un désir de jouer qui est fort et demander à la personne de s'éloigner des machines au besoin. On peut même arrêter l'exposition et discuter de ce qui s'est passé. Le but n'est pas de faire perdre le contrôle, c'est la sécurité de la personne avant tout», raconte-t-elle.

Un traitement adapté

Avant d'entamer le processus, Zoé Strazzeri réalise une rencontre de diagnostic. «Ça permet de faire connaissance avant le traitement. On regarde quelles sont les habitudes de jeu de la personne.»

Une fois le portrait établi, le traitement se déroule en quatre modules. Le premier sert à expliquer les concepts comme le cycle de jeu ou les éléments déclencheurs pour les comportements de jeu. L'immersion en réalité virtuelle se déroule à partir du deuxième module. Dans le troisième module, il y a aussi une exposition par imagination. «Par exemple, on demande à la personne de s'imaginer dans une situation de jeu habituelle comme le bar où elle va jouer ou son salon de jeux préféré, et de partager ses ressentis. Puis, il y a l'exposition par réalité virtuelle», rapporte Zoé. Cette phase se déroule sur trois séances. Le dernier module vise la prévention de la rechute. «On accompagne la personne à se préparer face aux situations à risque qu'elle pourrait rencontrer après le traitement.»

Durant les six semaines de traitement, les participantes et participants remplissent de courts questionnaires chaque jour en indiquant, sur une échelle de 1 à 10, le désir de jouer et le sentiment d'efficacité personnelle. Avec ces données, la doctorante peut analyser l'évolution des comportements de jeu pour voir l'effet du traitement.

Zoé Strazzeri recrute des participantes et participants pour son projet. Les personnes qui le souhaitent peuvent communiquer avec elle à l'adresse zoe.strazzeri.1@ulaval.ca.