L’Indo-Pacifique est une vaste région recouvrant notamment l’Inde, la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. La Chine, géant économique mais aussi culturel, politique et militaire, y joue un rôle prépondérant.

— Getty Images

«L’influence de la Chine est basée sur le sharp, le hard et le soft power, explique Enrika St-Pierre, étudiante à la maîtrise en études internationales à l’Université Laval. Le concept de sharp power se traduit par la capacité d’un État à saper l’environnement politique et informationnel d’un autre État. Les moyens du sharp power sont divers, allant des fake news au trucage électoral. Il se distingue du hard power, qui se résume à l’utilisation de mesures coercitives militaires, et du soft power, la capacité d’un État de créer une image positive tout en persuadant les autres de l’imiter.»

Le jeudi 15 décembre, le Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine, la Chaire de recherche en études indo-pacifiques et la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de l’Université Laval ont présenté un colloque en ligne sur le thème de l’Indo-Pacifique comme nouveau théâtre de confrontations géopolitiques. Enrika St-Pierre, ainsi que Laurence Déry, Jennifer Dubeau et David Frenette, étudiant eux aussi à la maîtrise en études internationales, ont fait un exposé chacun sur les influences réelles de la Chine dans la région indo-pacifique. Cette présentation a été préparée dans le cadre du cours Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie.

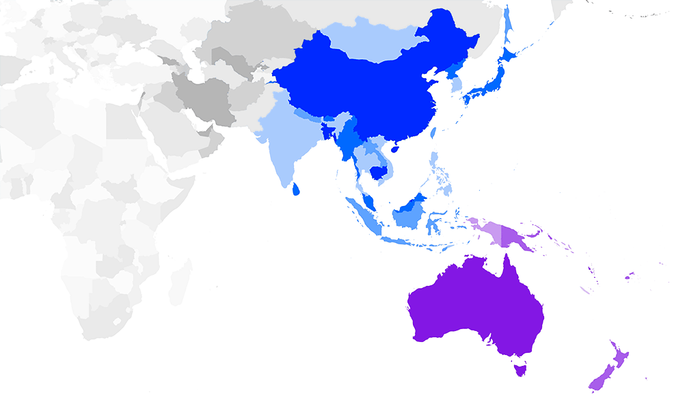

Le 27 novembre dernier, le gouvernement canadien lançait sa stratégie pour l’Indo-Pacifique, une vaste région recouvrant notamment l’Inde, la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. Cet intérêt pour cette partie du monde est d’abord et avant tout économique, l’Indo-Pacifique connaissant la croissance la plus rapide au monde. On y trouve 65 % de la population mondiale. Il s’agit du deuxième marché d’exportation régional du Canada, après les États-Unis.

Selon David Frenette, l’Indo-Pacifique est d’une importance capitale pour la Chine, tant du point de vue économique qu’énergétique et stratégique. «Quatre-vingts pour cent du pétrole acheté par la Chine transite par l’océan Indien, indique-t-il. En 2019, les biens chinois transigés avec les 10 membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) représentaient une valeur estimée à 546 milliards de dollars américains.»

Un rôle stabilisateur

David Frenette rappelle le rôle stabilisateur joué dans la région par les autorités chinoises lors de la crise financière débutée en 1997 en Thaïlande. La Chine avait alors décidé de ne pas dévaluer sa monnaie. «Avec l’ASEAN, poursuit-il, ce pays écoule la surproduction de ses entreprises. Il offre aussi des prêts à faibles intérêts à ses partenaires. Ces prêts sont plus avantageux que ceux consentis par les États-Unis, lesquels sont assortis de conditions relatives à la gouvernance, par exemple une plus grande ouverture du marché intérieur et davantage de démocratie. L’approche chinoise consiste à respecter la souveraineté des pays.»

En 2013, le président XI Jinping lance la pièce maîtresse de la politique étrangère de la Chine, le projet Belt and Road Initiative, ou Nouvelle Route de la soie, une stratégie de création d’infrastructures maritimes et terrestres. Des infrastructures maritimes stratégiques ont ainsi été construites au Sri Lanka et au Pakistan, ce qui a irrité le voisin indien. Ce dernier est le deuxième partenaire commercial d’importance pour la Chine.

Se dirige-t-on vers un ordre régional indo-pacifique chinois? «Il n’y a pas de certitudes quant à la tendance qui se dégage, répond l’étudiant. Toutefois, nous croyons que rien n’est acquis pour la Chine. D’abord, même si ce pays finance à coup de millions de dollars des projets de développement dans les pays de l’Indo-Pacifique, ceux-ci sont de plus en plus réticents à les réaliser. Ils s’aperçoivent que ces projets répondent davantage aux intérêts de la Chine plutôt qu’à leurs intérêts propres. Ensuite l’Inde, qui est appelée à devenir une grande puissance économique, pourrait compliquer les choses. En bref, un ordre régional indo-pacifique chinois, qui se caractériserait par une domination de la puissance chinoise, reste incertain pour le moment.»

Une influence culturelle et politique

L’influence culturelle exercée par la Chine s’incarne, entre autres, dans les mouvements de sa population. En 2006, on dénombrait de 30 à 40 millions de Chinois vivant dans la région indo-pacifique. Les pratiques culturelles chinoises, elles, ont été intégrées aux cultures traditionnelles du Japon, du Vietnam et de la Corée, que ce soit par le bouddhisme, le confucianisme, l’art, l’architecture, le système d'écriture et autres.

Selon Laurence Déry, la cité-État insulaire de Singapour, au sud de la Malaisie, constitue un cas. «La majorité de sa population est composée de Chinois originaires de Hong Kong et Taïwan, souligne-t-elle. Les autorités craignent que Singapour soit considérée comme une commune «additionnelle» à la Chine en raison de sa population majoritairement chinoise. Il y aussi des inquiétudes face aux appels de la Chine à soutenir «la mère patrie». La politique culturelle chinoise comprend, entre autres, le financement de programmes d’échanges étudiants et culturels pour favoriser les déplacements entre les deux États. Enfin, Singapour s’efforce à distinguer certains éléments de la culture de sa majorité vis-à-vis de la culture de la Chine.»

Selon Jennifer Dubeau, il existe de nombreux exemples d’influence politique chinoise dans la région indo-pacifique. La construction d’infrastructures au Sri Lanka, dans le cadre de la Belt and Road Initiative, est l’un d’eux. La dispute pour la mer de Chine méridionale en est un autre. Dans le premier cas, des prêts de banques chinoises au gouvernement sri lankais ont permis l’aménagement d’un port en eau profonde ainsi que la construction d’un gratte-ciel et d’un aéroport international. Or, ces infrastructures se sont avérées non rentables. Le gouvernement sri lankais, incapable de rembourser les prêts consentis par la Chine, et pour effacer une partie de sa dette, a cédé à ce pays, pour 99 ans, le port en eau profonde. La Chine détient aujourd’hui plus de 10% de la dette extérieure du Sri Lanka. Rappelons que les cargos qui transitent entre l’Europe et l’Extrême-Orient passent au large de cette île stratégique située près de la partie sud-est de l’Inde.

Une puissance influente, y compris du point de vue militaire

Dans son exposé, Enrika St-Pierre a expliqué que l’intensification de la présence militaire de la Chine dans l’Indo-Pacifique a amené des pays comme Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande à augmenter leurs capacités militaires. À ce niveau, la Chine n’est pas en reste. «La militarisation de la Chine est considérable, soutient-elle. En 2021, les dépenses militaires chinoises représentaient 42,5% de toutes les dépenses militaires de la région.»

Les forces maritimes chinoises sont présentes dans la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et la mer Jaune. Cette présence militaire est visible jusqu’en Inde et au Pakistan. En mer de Chine méridionale, les revendications territoriales du gouvernement de Pékin prennent la forme d’activités maritimes et aériennes de l’armée chinoise. Elles se sont traduites par l’aménagement de sept îles artificielles. Trois d’entre elles possèdent une base aérienne. Quant à l’île de Taïwan, un territoire revendiqué par la Chine depuis 1949, sa zone d’identification de défense aérienne fait l’objet d’un nombre grandissant d’incursions d’avions militaires chinois. En septembre 2021, près de 60 avions ont été repérés dans cette zone.

«Dans ses discours, indique l’étudiante, la Chine adopte une attitude pacifiste en reprenant la posture défensive traditionnelle du pays. Or, en pratique, la présence militaire chinoise dans l’Indo-Pacifique traduit une volonté différente. Le ministère chinois clame que la Chine ne cherchera jamais l’hégémonie. On peut en douter.»

La Chine considère la mer de Chine méridionale comme faisant partie intégrante de son territoire. Cette conception entre en conflit avec les intérêts sécuritaires des autres États de l’Indo-Pacifique et même des États-Unis, qui financent et assurent une présence militaire dans la région. «Cela, poursuit-elle, conduit au dilemme de sécurité qui renvoie au fait qu’un État augmente sa puissance militaire afin de garantir sa sécurité contre une menace. On se retrouve dans une boucle dans laquelle les États renforcent tour à tour leur puissance militaire pour se prévenir contre la menace d’autres États. »

Carte de la région indo-pacifique. On reconnaît la Chine en bleu foncé, l’Inde en bleu pâle et l’Australie en mauve. Cette vaste région connaît la croissance la plus rapide au monde. On y trouve 65 % de la population mondiale.