Le second palais de l'intendant au moment de la Conquête. Cette gravure de Richard Short montre l'aménagement de la cour et l'allée principale menant au grand escalier.

«Il s'agit d'un site archéologique impressionnant qui présente une grande variété de structures et d'occupations. Le fait qu'il soit en basse-ville, avec une nappe phréatique très haute, a contribué à une préservation de la matière organique qui est absolument incroyable», souligne Allison Bain, professeure au Département des sciences historiques et directrice du Laboratoire d'archéologie environnementale de l'Université. Avec ses collègues Réginald Auger et Camille Lapointe, elle signe le livre Le site archéologique du Palais de l'intendant à Québec: plus de 35 années de découvertes.

Abondamment illustré, ce nouvel ouvrage de Septentrion présente l'histoire du site et des fouilles archéologiques menées jusqu'ici. Il met en lumière l'apport des archéologues, mais aussi des restaurateurs, des historiens et des divers spécialistes qui ont collaboré aux recherches. «Notre objectif était de partager les connaissances accumulées sous une forme accessible, explique la professeure Bain, à l'origine de l'initiative. S'il existe plusieurs belles publications scientifiques sur le palais, il n'y avait jamais eu de tel ouvrage destiné au grand public.»

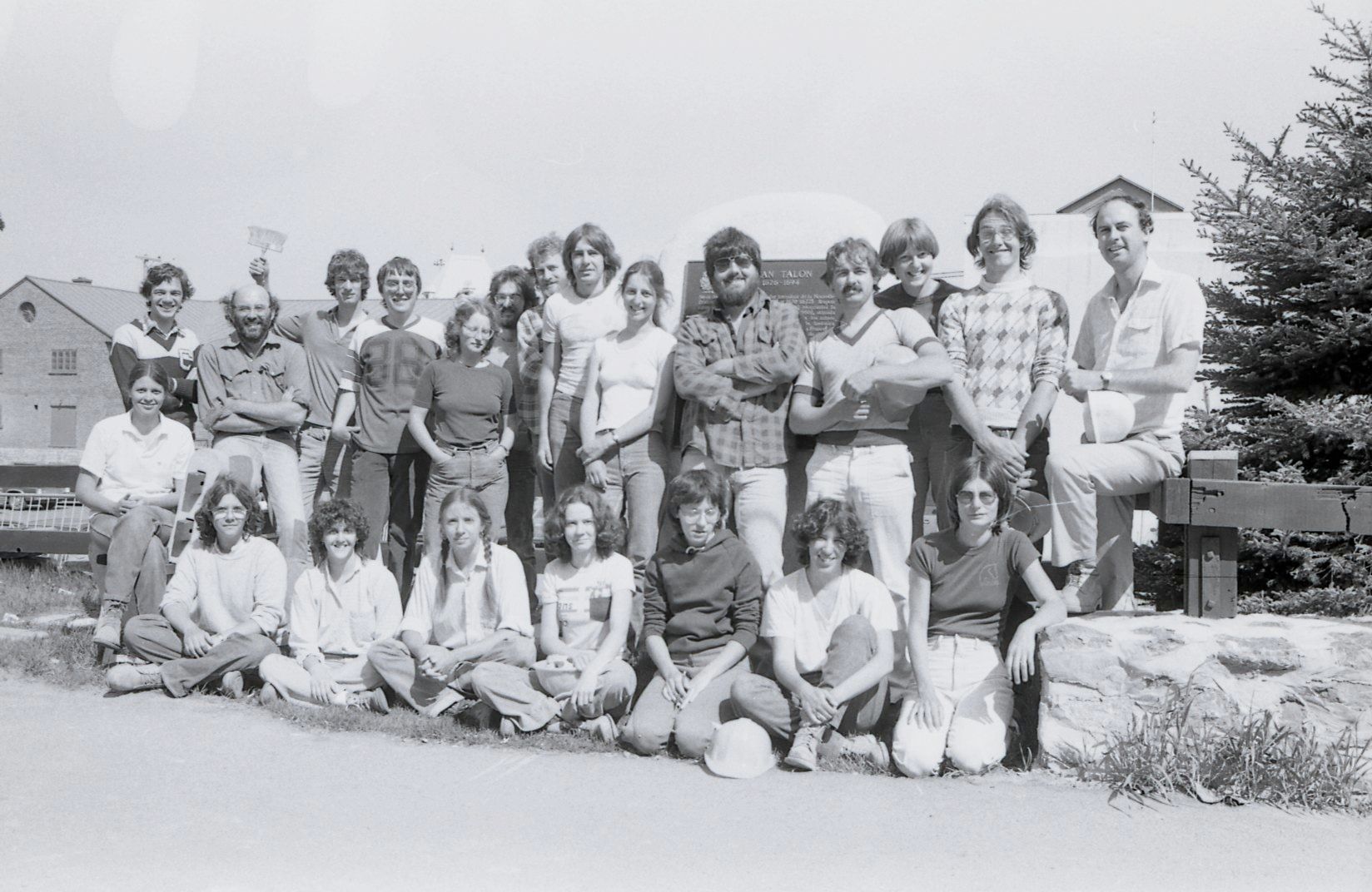

De 1982 à 2016, l'Université Laval a tenu pas moins de 25 chantiers-écoles en archéologie grâce à une collaboration avec la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications. Ces chantiers ont initié quelque 400 étudiants au métier d'archéologue, leur apprenant à fouiller, dessiner, photographier et documenter les vestiges du passé. Les artéfacts issus de ce travail sont exposés au centre d'interprétation de l'Îlot des Palais. On trouve aussi plusieurs objets dans les laboratoires de l'Université et la réserve archéologique de la Ville de Québec.

Étudiants et professeurs du premier chantier-école, en 1982.

Parmi les découvertes étonnantes présentées dans le livre, les statuettes suivantes ont été trouvées dans un remblai datant des années 1720. Leur style, leur matériau et leur mode de fabrication ont révélé qu'il s'agit d'amulettes égyptiennes de la Basse Époque. Les amulettes sont de petits objets auxquels on accordait des vertus de protection. Les trois premières figurines représentent les divinités Nephtys, Horus et Anubis.

Autre objet digne d'intérêt, ce balai a été fabriqué à partir de thuya ou de cèdre blanc. Le ficelage a probablement été fait avec une plante de rivages, telle que la zizanie. L'extrémité usée des branches témoigne d'un usage répété.

Une étude a été réalisée afin de déterminer l'origine d'échantillons de terre cuite trouvés à l'îlot des Palais. Ces objets, datés entre 1760 et 1845, ont été fabriqués dans la région de Québec pour la plupart. À l'époque, les articles fabriqués en Nouvelle-France visaient à pallier la rareté de certaines marchandises plutôt qu'à concurrencer les importations françaises.

Parmi les autres objets présentés dans le livre se trouve ce coquetier en terre cuite. Très populaire au milieu du 19e siècle, ce genre de motif était obtenu par l'ajout de chaux ou de chlorure d'ammonium pendant la cuisson, ce qui lui donnait un aspect flou.

Tous ces objets sont autant de traces de la vie quotidienne telle qu'elle s'est déroulée pendant plusieurs siècles à l'Îlot des Palais. «Avec ce livre, l'une de nos priorités était de donner une voix aux différentes populations qui ont occupé le site. L'Îlot des palais est souvent associé à l'intendant et au Conseil souverain, mais ce lieu a aussi été occupé par des femmes, des enfants, des artisans et d'autres populations qui sont peu représentées dans l'histoire et auxquelles on peut donner une présence grâce à l'archéologie», conclut Allison Bain.