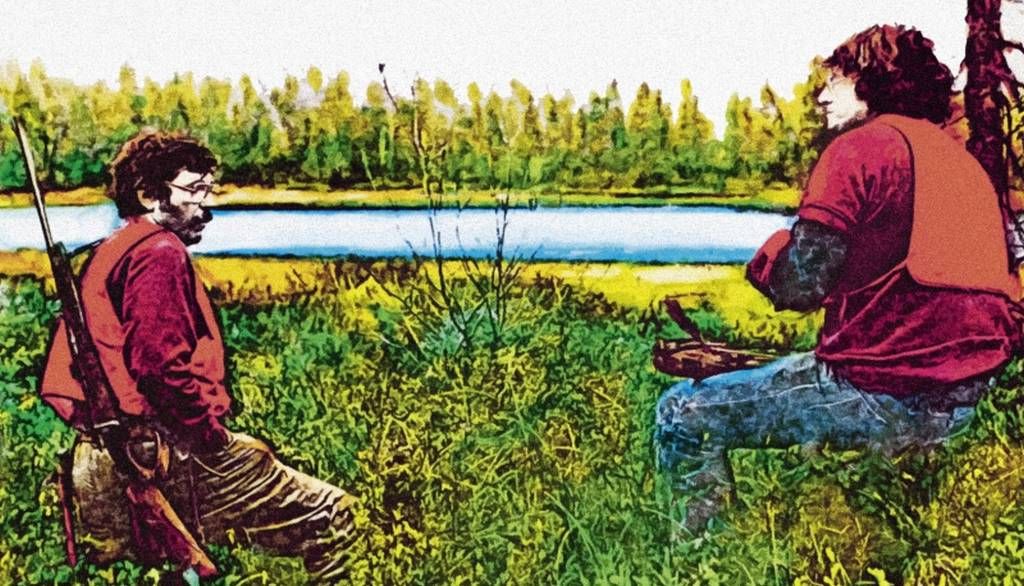

Documentaire sur la chasse à l'orignal, La bête lumineuse est un prétexte à fouiller l'âme québécoise. On y suit un groupe d'amis, qui se retrouvent dans un chalet perdu au fond des bois de la région de Maniwaki.

Ce livre, publié aux Éditions Nota bene, est le premier à porter sur l'aspect philosophique de l'œuvre de Perreault. Il met en lumière les convergences, mais aussi les divergences, entre ses films et la pensée de certains philosophes. Des parallèles sont faits avec Friedrich Nietzsche, Pierre Bourdieu, Quentin Meillassoux, Michel Henry et Gilles Deleuze.

Le réalisateur de Pour la suite du monde et de La bête lumineuse n'avait pas d'affinités particulières avec la philosophie, qu'il associait surtout à la culture grecque et à l'Antiquité. Ce qui n'empêche pas son œuvre d'être chargée philosophiquement. L'importance qu'il accorde à la mémoire et son approche du réel, par exemple, expriment une vision toute nietzschéenne. «Perreault n'avait pas forcément d'arrière-plan philosophique, mais sa pensée était à la hauteur des philosophes, et même parfois au-delà. Selon nous, il est tout à fait légitime de créer des dialogues entre le cinéaste et la tradition», affirme Pierre-Alexandre Fradet.

Nul besoin d'être un féru de philosophie, et encore moins de connaître par cœur l'œuvre du réalisateur, pour apprécier le propos du livre. «C'est un ouvrage de philosophie du cinéma, avec un léger parti pris pour la philosophie, mais qui se veut le plus accessible et compréhensible possible, promet l'auteur. On ne veut pas obscurcir la pensée de Perreault, mais au contraire, la dévoiler, la clarifier et la diffuser.»

Il peut se targuer d'avoir réussi sa mission, à voir le nombre impressionnant de courriels élogieux qu'il a reçus de ses lecteurs. Plusieurs néophytes de la philosophie, et même deux personnalités associées à l'œuvre du cinéaste, Maurice Chaillot et Stéphane-Albert Boulais, ont admis avoir dévoré le bouquin. Cet engouement n'est pas sans réjouir les auteurs, qui voient dans ce type de recherche l'occasion d'intéresser le grand public à la pratique philosophique. «Étant une activité collective qui encourage la discussion, le cinéma représente un espoir pour la philosophie. Il ne s'agit pas de dévaluer la littérature, mais bien de mettre sur un pied d'égalité le cinéma, la lecture et la philosophie et de favoriser le dialogue entre les trois», dit Pierre-Alexandre Fradet.

Le chercheur, qui collabore à différents magazines sur le cinéma, compte bien continuer d'explorer les films québécois, particulièrement ceux de Stéphane Lafleur, Denis Côté et Xavier Dolan. De son côté, Olivier Ducharme prépare des publications sur le réalisateur américain Todd Haynes et sur les frères Dardenne.