«C'était devenu impératif pour moi de réfléchir à ma pratique. J'avais besoin d'être éclairée. J'ai beaucoup appris et réfléchi», avoue Sylvie Nicolas qui approfondit au doctorat la piste féconde qui s'est ouverte à elle au cours de ses études. Croyant son écriture incomplète parce qu'elle était incapable de rendre à terme un roman ou une histoire, la poète a découvert, au fil de ce récit fragmenté que sont les Variations, qu'il n'était pas nécessaire d'écrire dans la continuité. Et surtout qu'il existait un lien étroit entre son besoin d'écrire et le bris de langage avec sa mère.

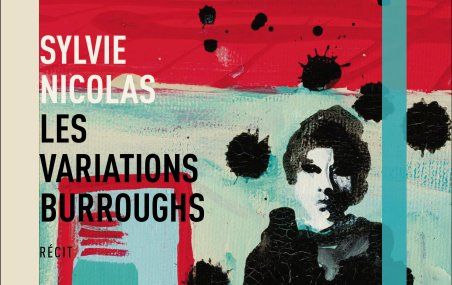

Récit intimiste, Les variations Burroughs explore l'indéfectible fil qui lie la vie de la narratrice à l'écriture. Naviguant de l'enfance à l'âge adulte, celle-ci revient sur les événements marquants de son enfance qui s'entrelacent avec son quotidien de femme mûre vivant une rupture amoureuse. Elle y dépeint sa découverte des livres lorsque son frère, «ce petit chevalier d'épouvante sans épée, sans lance et sans monture», lui ramène d'une de ses nombreuses tournées des poubelles du quartier Saint-Roch, une boîte remplie des oeuvres de Hugo, Shakespeare, Rimbaud, Maupassant, etc. Ou son amour de la mer gaspésienne, qui la comblera «de cette certitude d'être au monde, sauvageonne et vibrante», qu'elle développera au cours de ses séjours chez sa grand-mère. Il y a aussi cette mère, insaisissable, à peine présente, qui ne la comprend pas et qui reste plongée des heures durant dans des romans. «Pour moi, l'amour se situait entre les lignes des livres que ma mère lisait», précise-t-elle.

Si elle déclare ne pas croire à grand-chose, Sylvie Nicolas est néanmoins persuadée aujourd'hui qu'il existe, à l'origine de l'écriture des femmes, cette difficile communication mère-fille. «Lori Saint-Martin a commencé à explorer cette thématique dans le livre Le nom de la mère: mères, filles et écriture dans la littérature québécoise au féminin. Or il faut pousser cette idée plus loin», insiste-t-elle. C'est d'ailleurs ce qu'elle se promet de faire au cours de son travail de doctorat qui s'intitulera Le cri de la sourde et autres marées.

Sylvie Nicolas continuera donc d'étudier afin d'agrandir son territoire littéraire et identitaire qu'elle a commencé à baliser tout au long de l'écriture des Variations. Poète de l'intériorité, elle définit sa vision de l'écriture et de la vie comme étant à l'autre bout du spectre de celle de William S. Burroughs, le plus sombre des trois anges de la beat generation dont faisaient partie Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Celui-là même qui, sous l'effet de la drogue, a tué sa femme, et que porte aux nues l'ex-ami de coeur de la narratrice dans les Variations. «Si Burroughs a beaucoup apporté à la modernité, dont le principe du copier-coller en littérature, il est aussi à l'origine de ce qui nous anime aujourd'hui: la spectacularisation, déplore-t-elle. On demande aujourd'hui à la littérature de se justifier: il faut que ça saigne, que ça crache. Quant à moi, j'aime être derrière les mots des autres», avoue la poète pour qui la traduction est une histoire d'amour, comme le dit si bien l'écrivain Jacques Poulin.

Sur ce, cette femme déterminée et éloquente s'empresse de retourner à ses nombreuses activités, dont le Mois de la poésie. Elle y organise d'ailleurs la rencontre «Qui sommes-nous?» qui rassemblera une dizaine de poètes trop peu entendus, le 19 mars, à 20h, au Café Babylone. Elle sera également à la Nuit de la poésie, avec d'autres complices, le 21 mars, à 20h, au Studio P.