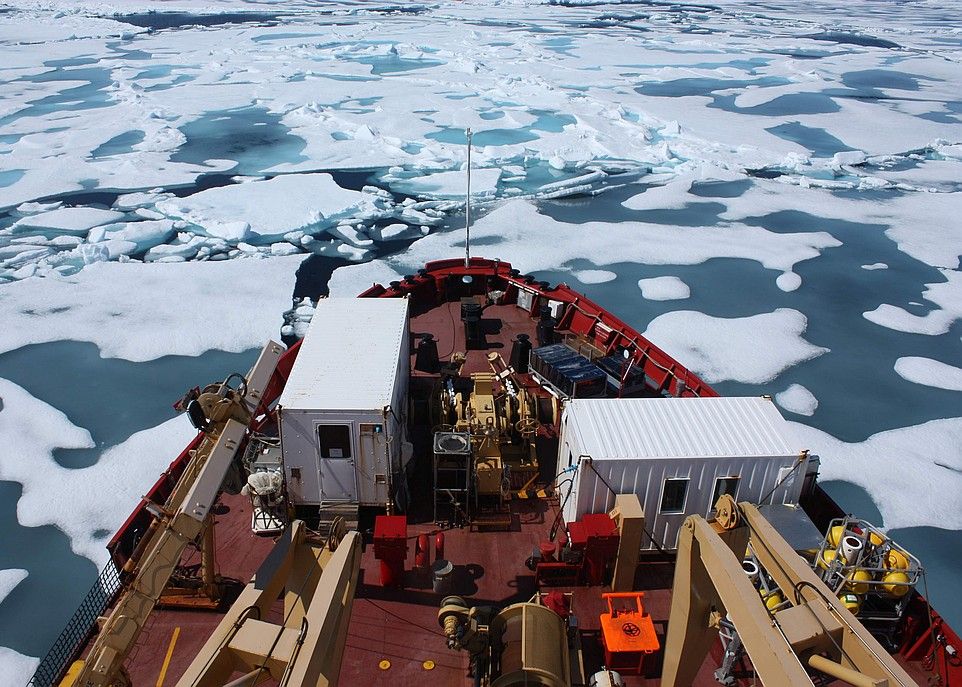

Fleuron du réseau ArcticNet, le brise-glace de recherche Amundsen permet aux chercheurs canadiens et à leurs partenaires étrangers de récolter d'énormes quantités de données sur le Nord.

— Gabrielle Fortin

Pour Louis Fortier, directeur de la science et de l'innovation de l'INQ, c'est une étape charnière qui se concrétise. «L'annonce du financement fédéral et de celui de la Ville de Québec était un des éléments essentiels pour mettre en place le montage financier de la construction d'un complexe scientifique situé sur le campus de l'Université Laval; elle était donc très attendue. C'est le rêve de plusieurs chercheurs et directeurs de recherche qui se réalise», dit celui qui est aussi professeur en océanographie et directeur scientifique du réseau ArcticNet.

Fondé par l'Université Laval, l'Université McGill et l'Institut national de la recherche scientifique, l'INQ réunit plusieurs centres de recherche. Son but est de fournir aux gouvernements, aux entreprises et aux communautés nordiques les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique nécessaires au développement éthique du Nord du Québec et de l'Arctique canadien, le tout en collaboration avec plusieurs partenaires, dont les nations autochtones.

Le nouveau bâtiment, qui sera érigé près du pavillon Ferdinand-Vandry, comprendra des laboratoires, des entrepôts et des ateliers d'innovation technologique et de préparation des missions nordiques. Il y aura également une salle de visioconférence pour assurer les communications avec les communautés nordiques et les autres partenaires de même que des espaces affectés aux cours à distance pour les résidents du Nord. Le début des travaux de construction est prévu en 2021.

Entre autres retombées, les nouvelles installations permettront d'intensifier les collaborations interdisciplinaires des chercheurs, selon Louis Fortier. «L'Université Laval et ses partenaires possèdent une longue tradition de recherche nordique. Avec le réseau de centres d'excellence ArcticNet et le brise-glace de recherche Amundsen, nous nous sommes rendu compte au fil des ans que le fait de réunir différentes équipes augmente énormément l'efficacité de la recherche. Ces partenariats viennent faciliter la logistique des missions, mais aussi rendre la recherche plus riche et plus productive.»

Plus encore, le directeur de la science et de l'innovation espère créer des «synergies au-delà des spécialités nordiques». Pour cela, il compte profiter d'une conjoncture favorable en ce qui a trait au financement de la recherche transdisciplinaire dans le Nord. Rappelons qu'en 2015, l'Université a décroché une subvention de 98 M$, la plus importante de son histoire, pour sa stratégie Sentinelle Nord. «En réunissant ses centres d'excellence nordique sous l'égide d'ArcticNet, l'Université Laval a pu obtenir cette subvention d'Apogée Canada, ce qui lui a permis de lancer des projets de recherche dans des secteurs qui ne sont pas associés au Nord, comme l'optique-photonique et la santé. L'INQ, combiné aux projets de Sentinelle Nord, poussera l'ensemble de la recherche sur le campus au service d'enjeux nordiques extrêmement importants pour le Québec, le Canada et le monde en général.»

Pour la rectrice Sophie D'Amours, présente lors de l'annonce, la construction du pavillon marquera un tournant dans l'histoire de la recherche nordique. «Le pavillon de l'Institut nordique du Québec sera plus rassembleur que jamais. Pas moins de 15 universités ont désormais joint les rangs de l'INQ, alors qu'elles n'étaient que trois au départ. Depuis le jour un, la poursuite de la mission de l'INQ se fait aussi en partenariat avec les nations autochtones. Ce bâtiment ne sera pas simplement un pavillon sur le campus de l'Université Laval, le premier à voir le jour depuis des années; il deviendra un porte-étendard d'une vision commune de la recherche nordique.»

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Robert Sauvé, président directeur-général sortant de la Société du Plan Nord, Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités, Louis Fortier, directeur de la science de l’innovation de l’INQ, Brigitte Bigué, directrice de projet de l’INQ, Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Éric Tremblay, président par intérim du comité d’implantation INQ, et André Darveau, vice-recteur à l'administration.

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Robert Sauvé, président directeur-général sortant de la Société du Plan Nord, Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités, Louis Fortier, directeur de la science de l’innovation de l’INQ, Brigitte Bigué, directrice de projet de l’INQ, Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Éric Tremblay, président par intérim du comité d’implantation INQ, et André Darveau, vice-recteur à l'administration.Photo : Francis Bouchard

À lire également: