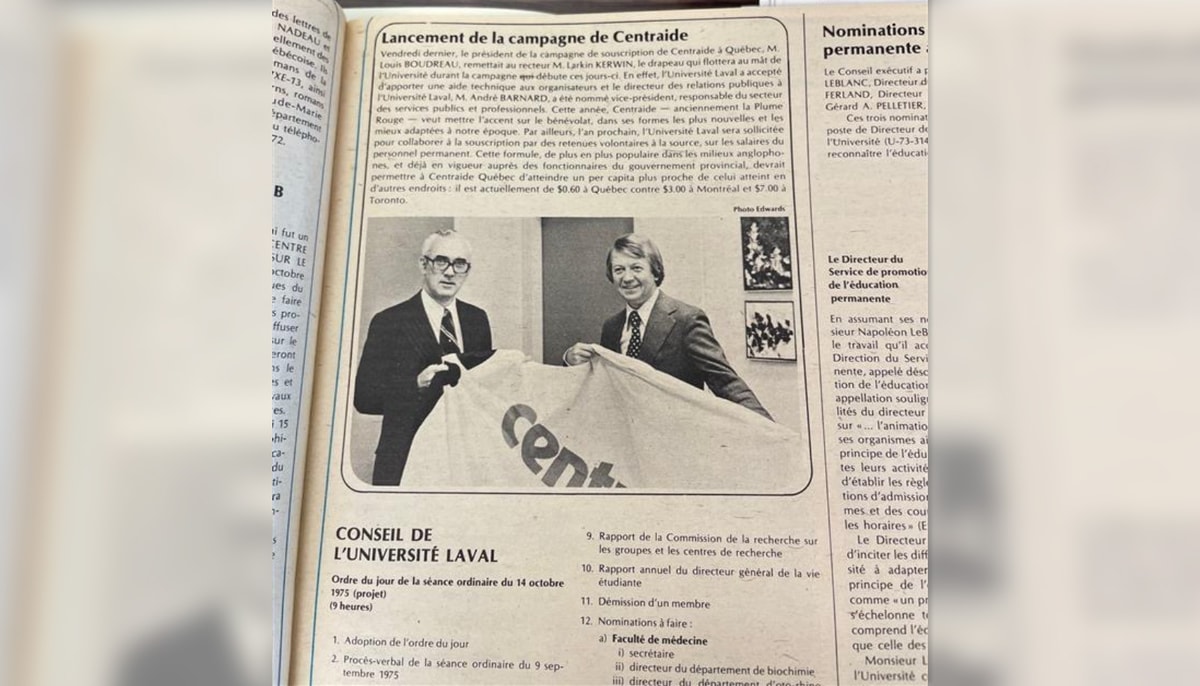

L'Université a eu une longue collaboration avec Centraide. Ici, le 2 octobre 1975, le recteur de l'Université Laval, Larkin Kerwin (à gauche), recevait le président de la campagne de souscription de Centraide à Québec, Louis Boudreau. Sur la photo, ce dernier remet au recteur Kerwin le drapeau de Centraide, qui flottera au mât de l'Université durant la campagne de souscription sur le campus.

— Studio W. B. Edwards

Saviez-vous que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval partagent une histoire commune qui remonte à 80 ans?

Dès le milieu des années 1940, deux organismes fondateurs – le Conseil central des œuvres de Québec et l’École de service social de l’Université Laval – ont vu le jour dans un même élan de solidarité et d’engagement social. Cette proximité historique a perduré, alors que s’ouvre la campagne Centraide-Université Laval 2025, qui s'échelonnera du 20 octobre jusqu’au 21 novembre sur le thème «Chaque don change la donne».

«Ces deux initiatives, issues d'une réflexion commune menée à l'Université Laval, visaient à mieux organiser l'action sociale et à former des professionnelles capables de répondre aux besoins croissants des familles et des communautés», explique Renée Brassard, professeure et directrice de l'École de travail social et de criminologie actuelle, en revenant sur le passé.

Signe de cette proximité, l’Université Laval occupait dès le départ un siège au conseil d’administration du Conseil central des œuvres de Québec.

Parmi les figures marquantes de cette époque, on retrouve Heyda Denault, première travailleuse sociale diplômée à exercer à Québec. En 1943, elle participe à la création du Service familial de Québec, puis joue un rôle clé dans la fondation du Conseil central des œuvres de Québec et de l’École de service social de l’Université Laval.

«Ensemble, ces institutions ont jeté les bases d'une approche moderne du service social, fondée sur la justice sociale, la dignité humaine et la solidarité», poursuit Renée Brassard.

Selon la directrice, «cette parenté historique rappelle la contribution déterminante de l'Université Laval à la structuration du réseau communautaire québécois et à la professionnalisation du travail social».

Du soutien à plus de 200 œuvres de bienfaisance

Le Conseil central des œuvres de Québec avait pour mission de synchroniser les œuvres de bienfaisance existantes en distribuant aux organismes affiliés les fonds amassés. En 1963, 70 œuvres et services étaient affiliés. Aujourd'hui, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches soutient 225 organismes et projets communautaires.

Avec le temps, l'organisme a évolué pour s'adapter aux besoins sociaux, devenant le Conseil des œuvres et du bien-être de Québec en 1966, puis la Plume Rouge en 1973 et enfin Centraide-Québec et Chaudière-Appalaches en 1975.

Le journal de l'Université Laval du 2 octobre 1975, Au fil des événements, révèle que la première campagne Centraide-Université Laval avec retenue à la source pour les employées et employés aurait lieu l'année suivante.

Dans l'édition du 8 octobre 1977, on pouvait lire, dans la légende d'une photo, «qu'une équipe de solliciteurs serait mise sur pied et, si l'employé est consentant, le Service des finances retiendra un montant fixe sur chaque feuille de paye: 50¢ ou 1$ par 15 jours pour financer les diverses œuvres ou organismes qui survivent grâce à la générosité du public». Le journal mentionne également que cette formule est déjà en vigueur auprès des fonctionnaires du gouvernement du Québec. Le per capita était alors de 60¢ à Québec contre 3$ à Montréal et 7$ à Toronto.

Rénald Bergeron, engagé à resserrer les fils du filet social

De 2017 à 2022, Rénald Bergeron a agi à titre de vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé de l'Université. En 2022 (photo), il a reçu un prix Coup de cœur de Centraide, un Ti-Ben. Ce prix souligne l'apport exceptionnel d'une personne, d'une équipe ou d'une organisation à la campagne de collecte de dons de l'organisme.

— Centraide-Université Laval

Rénald Bergeron est médecin de famille retraité. Il est aussi professeur retraité de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Pendant une dizaine d'années, il s'est fortement investi dans Centraide, à la fois Centraide-Université Laval et Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

«J'ai été sensibilisé aux activités de Centraide à l'Université en 2010, lorsque j'ai été nommé doyen, raconte-t-il. En 2013, j'ai accepté d'être le coprésident de la campagne Centraide-Université Laval. J'ai ressenti comme une invitation plus importante à m'engager dans la campagne. Différents témoignages m'avaient beaucoup touché. J'étais médecin de famille depuis 1980 et j'avais suivi toutes sortes de clientèles, dont celles qui vivent de sérieuses difficultés de défavorisation. Chez nous, dans ma famille, on trouvait important d'aider ceux qui ont le plus besoin.»

Puis, Rénald Bergeron est invité à devenir coprésident de la campagne 2014 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. «Je trouvais important qu'un doyen s'implique parce qu'il peut avoir de l'influence dans son université et aussi dans l'ensemble de la région face à des enjeux de pauvreté, d'inégalités sociales, de défis intellectuels comme l'autisme, explique-t-il. L'enjeu principal est de resserrer les fils du filet social, de ne laisser personne derrière.»

«On assiste à un réveil philanthropique»

Le professeur retraité rappelle que la campagne universitaire de Centraide avait amassé près de 400 000$ en 2010. En 2024, le montant s'est élevé à 728 816$. «Au fil du temps, ajoute-t-il, les deux campagnes Centraide n'ont cessé de croître et je dirais que la croissance est en accélération actuellement dans le réseau. Chez Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, la somme amassée en 2010 était d'environ 10 millions$. L'an dernier, elle atteignait 23,1 millions$. On est en train de découvrir que les Québécois s'associent de plus en plus à un mouvement de soutien social fort important et enviable. On assiste à un réveil philanthropique.»

Malgré de tels chiffres, et en dépit du fait que Centraide retourne plus de 85% des dons recueillis à la communauté, l'organisme n'arrive toujours pas à soutenir l'ampleur des besoins en constante croissance. Selon Rénald Bergeron, la pandémie de COVID-19 a provoqué pas mal d'instabilité. «Depuis, poursuit-il, on remarque un accroissement des besoins dans plusieurs secteurs comme l'itinérance, les banques alimentaires, la santé mentale, l'accès au logement.»

Selon lui, l'arrivée de la rectrice Sophie D'Amours à la direction de l'Université Laval a permis à la fois d'augmenter l'engagement des membres de la communauté universitaire et le développement de la structure de sollicitation. Cette année, les coprésidentes de la campagne sont Anabelle Viau-Guay, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, et Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives.

Le sens de son engagement, Rénald Bergeron le trouve dans la phrase suivante: «Plus on se sensibilise aux enjeux, soutient-il, plus on se rend compte que donner fait autant de bien aux donateurs qu'à ceux qui reçoivent. Cela procure le sentiment de contribuer à cet équilibre qu'on recherche actuellement dans nos sociétés».

En conclusion, il reprend les mots d'un conférencier à Centraide: «Donner rend plus heureux». «Je dirais que si on veut être plus heureux, on doit donner plus!»

En savoir plus sur la Campagne Centraide-Université Laval