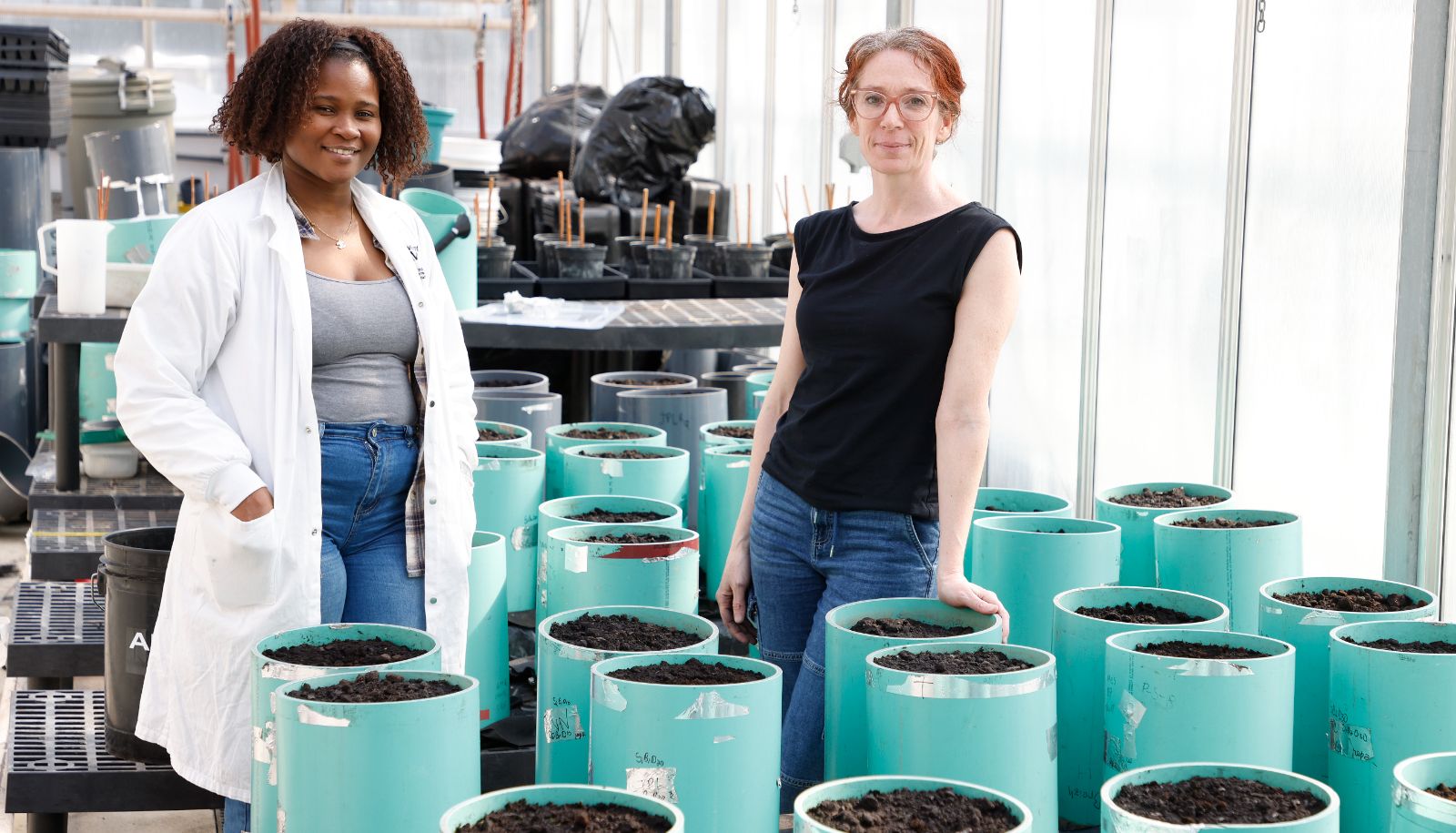

L'étudiant Araz Rezavand Hesari et l'étudiante Axelle Cara discutent de l'instrumentation d'un modèle de turbine Francis.

— Courtoisie

Une minicentrale hydroélectrique se cache dans le pavillon Adrien-Pouliot, mais sa fonction n'est pas de produire de l'énergie. Elle sert à analyser le comportement des turbines hydrauliques à échelle réduite. Cette boucle d'essai fait partie du Centre d'innovation en hydroélectricité, baptisé HEKI, et reproduit les conditions d'une centrale hydroélectrique.

L'expertise du Centre HEKI pour la mise à l'échelle du comportement structurel des turbines et de l'écoulement de l'eau est sollicitée par de nombreuses industries. Le laboratoire, sous la direction de Sébastien Houde, professeur à la Faculté de sciences et de génie, a d'ailleurs reçu une subvention pour le projet nommé MD-Francis, totalisant près de 5,3 millions$ sur 5 ans. L'équipe reçoit 2,85 millions$ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada dans le cadre du programme Alliance, 790 835$ du gouvernement du Québec, via InnovÉÉ, et 1,67 million$ de 6 partenaires industriels au Québec et à l'international qui collaborent au projet.

Améliorer les turbines les plus utilisées au monde

Ce projet permettra d'améliorer la détection et le diagnostic des anomalies dans les turbines de type Francis, les plus utilisées dans le monde. À Hydro-Québec, elles représentent près de 85% des turbines. Même si le modèle existe depuis 100 ans, il y a encore beaucoup de développement à faire pour être capable de prédire les anomalies, selon le professeur Houde. Leur nature est variée et elles peuvent réduire la performance de la machine et sa durée de vie.

Les anomalies peuvent apparaître lors de l'activation et de l'arrêt répétés des turbines, et lorsqu'on les utilise à des régimes d'opération loin des conditions de conception. Ces conditions, qui font vieillir prématurément les machines, seront de plus en plus fréquentes dans le futur. Avec les sources d'approvisionnement en électricité qui se diversifient, les turbines hydrauliques serviront davantage à compenser leurs fluctuations quotidiennes, comme pour l'énergie éolienne qui dépend des conditions météorologiques.

Le banc d'essai de turbines hydrauliques contient un circuit haute pression et un débitmètre.

— Courtoisie

Le projet MD-Francis va permettre au personnel en centrale de diagnostiquer les anomalies et de prendre une décision éclairée quant aux opérations de maintenance et de réparation, qui peuvent être longues et coûteuses. «La turbine, c'est une petite fraction du prix de la centrale, mais c'est elle qui permet de repayer l'investissement. Elle doit être très fiable», rapporte Sébastien Houde, qui collaborera avec des scientifiques de Polytechnique Montréal, de l'École de technologie supérieure et de l'Université polytechnique de Catalogne.

Le projet cible quatre anomalies, choisies en collaboration avec les partenaires industriels selon leurs besoins. Il considère notamment les blocages par des objets étrangers provenant de la rivière, comme des morceaux de bois en période de crues, et le contrôle des aubes, ou pales, dans la turbine.

Des membres étudiants mis à contribution

L'équipe de HEKI mènera des expériences contrôlées sur un modèle réduit de turbine. «La turbine étudiée en ce moment fait 35 cm de diamètre, alors que la turbine réelle, installée sur la rivière Manicouagan, sur la Côte-Nord, fait 5 mètres de diamètre.» Elle va reproduire les anomalies et mesurer différents paramètres comme la vibration, la pression, le bruit et l'écoulement.

Plus d'une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants à la maîtrise et au doctorat ainsi que de stagiaires postdoctoraux travailleront sur le projet. Une partie d'entre eux s'occuperont de simulations numériques pour analyser la nature de l'anomalie plus en détail.

Niki Molana, étudiante au doctorat, finalise la calibration de son expérience de mesure de l'écoulement à l'aide d'un laser.

— Courtoisie

D'autres concevront des outils d'intelligence artificielle capables de diagnostiquer l'anomalie en fonction des informations fournies par des capteurs installés dans les installations des centrales hydroélectriques. «Les anomalies n'ont pas une signature unique, c'est un ensemble de signaux. On va trouver quelles sont les corrélations pour être capable d'identifier le problème», explique le chercheur. La base de données créée permettra aux partenaires d'améliorer les systèmes de surveillance existants.

Certains membres du groupe travailleront aussi sur des «jumeaux numériques», qui permettent de suivre en temps réel l'état des systèmes. Ces turbines virtuelles servent à planifier l'opération d'une centrale, notamment à l'aide de simulations pour optimiser la production tout en minimisant l'effet sur les turbines. «Les jumeaux sont capables de dire que telle machine a accumulé tant de dommages, que telle autre machine, si on l'opère dans tel régime d'opération, elle va accumuler tant de dommages, ou que telle machine est arrêtée en ce moment parce qu'elle a beaucoup fonctionné cette année», précise le professeur Houde.

Le défi de concevoir ces modèles de turbines virtuelles vient de la complexité de prédire l'écoulement d'un fluide. L'équipe de HEKI veut donc mettre au point des méthodes rapides et simplifiées pour faire des prédictions grâce à des données en laboratoire. Ces outils de prédiction seront ensuite implantés dans les modèles de jumeaux numériques pour faciliter la prise de décision.

Les six partenaires internationaux sont Hydro-Québec, ANDRITZ Canada Inc, Électricité de France, GE Vernova, Vattenfall AB et Voith Hydro.