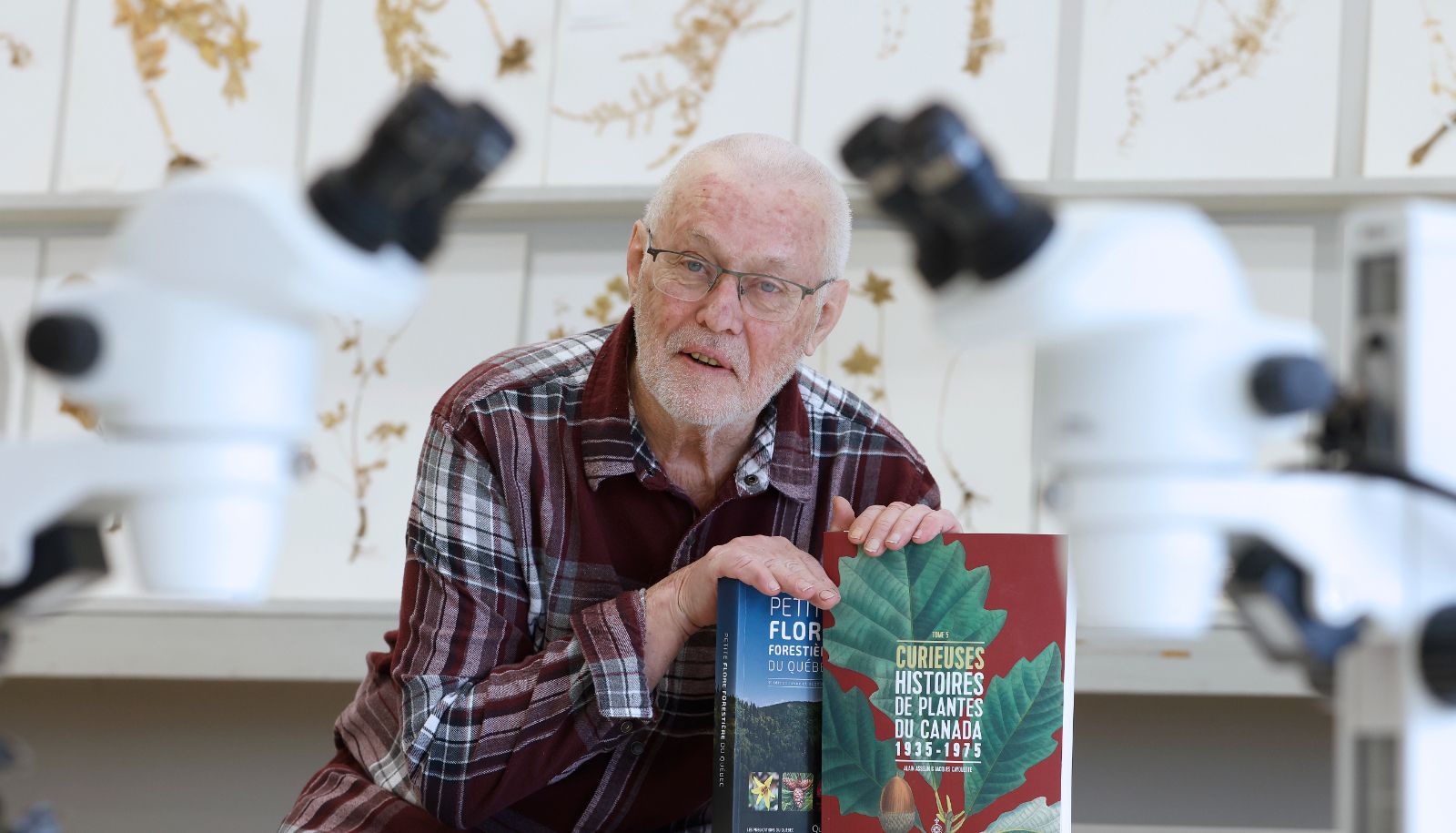

Le responsable de travaux pratiques et de recherche Gilles Ayotte est un pilier de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Depuis 1975, il cueille les plantes vasculaires et les bryophytes qui seront observées et disséquées par les étudiantes et étudiants et appuie l'enseignement dans les laboratoires de botanique.

— Yan Doublet

«Pourquoi est-ce que je prendrais ma retraite? J'adore ce que je fais», déclare d'entrée de jeu le pimpant septuagénaire, qui travaille encore cinq jours par semaine. Embauché par l'Université Laval en 1975, Gilles Ayotte a passé un demi-siècle à recueillir des spécimens de plantes pour les laboratoires de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA).

«Chaque été, je ramasse à peu près 10 000 spécimens de plantes. À un moment donné, j'en ramassais 60 de chaque espèce. Maintenant, comme il y a moins d'étudiants, j'en ramasse 40. On les congèle, puis on les sort quand les étudiants en ont besoin à l'automne et à l'hiver. Avec le temps, j'ai appris quelles espèces se conservent le mieux», indique le sympathique responsable de travaux pratiques et de recherche.

Si, au départ, Gilles Ayotte a été engagé pour cueillir des plantes et soutenir l'enseignement dans les laboratoires, il y a longtemps que son travail a dépassé cette tâche initiale. En plus d'avoir créé une immense banque de photographies et publié deux livres, il est une véritable encyclopédie vivante de la botanique et un pilier de sa faculté, apprécié et respecté autant de la communauté étudiante que du corps professoral.

Des plantes photographiées sous tous les angles

Sa passion pour les végétaux est née un peu par hasard. «Vers 17 ou 18 ans, j'allais souvent chasser et pêcher avec mon beau-frère technicien forestier. Il me nommait les plantes et me disait lesquelles goûter. Je trouvais ce savoir extraordinaire. Je me suis donc inscrit en technique en sciences naturelles au cégep», se souvient-il.

Gilles Ayotte travaille d'abord 3 ans au Service de la faune à Orsainville avant de postuler comme technicien en botanique au Département de phytologie. «C'est drôle que je sois resté 50 ans parce que ça avait plutôt mal commencé. Le premier matin, on m'avait oublié. J'ai fait les 100 pas dans le corridor pendant un bon moment», se rappelle-t-il en riant.

Très rapidement, le technicien ne se contente pas d'effectuer ses tâches, mais cherche à en faire plus. Il entreprend un baccalauréat général qui comprend des cours en informatique et en botanique, une mineure en sciences de l'éducation et un certificat en technologies éducatives. Il poursuit avec une maîtrise en technologies de l'enseignement et obtient aussi un certificat en andragogie. «J'ai même commencé un doctorat», ajoute-t-il. En 1990, pour reconnaître toutes ses études, la FSAA change son poste de technicien en celui de responsable de travaux pratiques et de recherche.

Entretemps, l'homme avait, de sa propre initiative, entrepris un autre projet. «Je me disais qu'il serait intéressant pour les étudiants d'avoir un support visuel pour observer les plantes sous toutes leurs coutures. J'ai donc demandé qu'on me fournisse un appareil photo», raconte-t-il. Depuis, Gilles Ayotte traîne son appareil dans ses sorties en nature. «Pour une même espèce, je peux prendre jusqu'à 30 photos. Je la prends d'abord de loin, pour qu'on ait une vue d'ensemble de son habitat, puis de plus proche. Ensuite, je photographie en gros plan chacune de ses pièces: la tige, la fleur, le fruit, les racines... Quand je reviens au labo, je la dissèque parfois et je prends d'autres photos», explique-t-il.

Différentes photos du sapin baumier (Abies balsamea). Première rangée, de gauche à droite: sapin baumier croissant en sous-bois; rameaux, feuilles (aiguilles) et cônes femelles en milieu naturel; rameau, feuilles (aiguilles) et cônes femelles. Deuxième rangée, de gauche à droite: rameau et cicatrices foliaires; rameau, feuilles (aiguilles) et cônes mâles; apex bidenté des feuilles (aiguilles).

— Gilles Ayotte

Cette banque de photos, qui s'élève maintenant à plus de 50 000 clichés, a été et est toujours très utilisée dans plusieurs cours du Département de phytologie. De plus, 19 187 de ces photographies botaniques sont maintenant disponibles sur la plateforme de collections numériques Kalos de la Bibliothèque de l'Université Laval.

Auteur malgré lui

Gilles Ayotte affirme en toute humilité qu'il n'aurait jamais pensé être un jour l'auteur de deux livres de référence en botanique. «Ce sont des hasards de la vie», dit-il. Peut-être, mais ses collègues sont aussi d'avis que c'est son travail et sa grande expertise qui ont permis à ces «hasards» de se matérialiser.

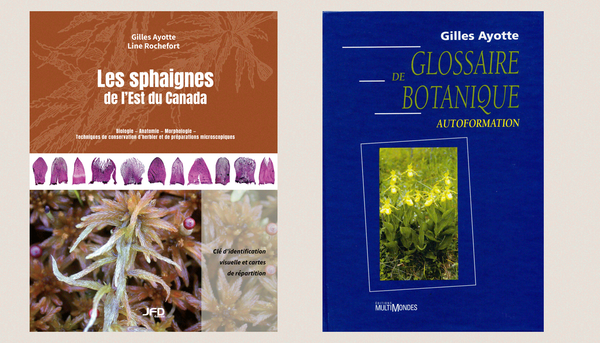

Le premier, Glossaire de botanique, paru en 1994, est issu d'un document Word qu'il avait fait pour aider les étudiantes et étudiants. «Parfois, ils venaient me demander ce que signifie tel mot. Pour éviter de toujours me répéter, je leur ai fait un petit lexique maison, qui s'est bonifié avec les années. Un jour, une collègue a montré le document à son voisin, éditeur de métier, et il a décidé de le publier.»

L'ouvrage Les sphaignes de l'Est du Canada, signé par Gilles Ayotte et la professeure Line Rochefort, comprend une clé d'identification visuelle et des cartes de répartition des sphaignes. Le livre Glossaire de botanique écrit par Gilles Ayotte présente les définitions des termes botaniques.

Le deuxième ouvrage, Les sphaignes de l'Est du Canada, découle, selon lui, d'un autre concours de circonstances. La professeure Line Rochefort a remporté, en 2004, un prix auquel était rattachée une bourse qui allait lui permettre de concrétiser son projet d'atlas de répartition des sphaignes. «En jasant, on s'est dit qu'on pourrait bonifier le projet en ajoutant à l'atlas une clé d'identification visuelle pour ces végétaux. J'avais déjà près de 15 000 photos sur les sphaignes.» C'est ainsi que son nom s'est à nouveau retrouvé sur la couverture d'un livre.

Ses photos ont aussi été utilisées pour les deux ouvrages sur les plantes envahissantes du professeur Claude Lavoie.

Un homme passionné et généreux de son savoir

Gilles Ayotte a organisé, pendant plusieurs années, jusqu'à la pandémie, les dîners botaniques. Il donne encore chaque année au mois d'avril ou mai, une conférence sur les plantes sauvages comestibles.

— Gilles Ayotte

Ce sujet le passionne tellement qu'il a été appelé à donner une formation à des membres des Forces armées. «Vous savez, des quenouilles, ça se mange! Les militaires de Valcartier ont tellement bien suivi mes conseils qu'ils ont bien mangé durant leur camp de survie en forêt de trois jours. Ils ont même fait des provisions», raconte-t-il.

Les enfants sont un autre auditoire auquel il aime s'adresser. «J'ai fait plusieurs activités avec les jeunes. J'aime leur faire goûter et sentir des choses. Ils ont tellement de plaisir. Les plus tannants s'amusent à sentir du chou puant, qui donne la nausée avec son odeur de mouffette, ou à arroser leurs camarades avec les fruits du cornouiller qui, pincés, peuvent quasiment devenir des fusils à eau», rigole Gilles Ayotte, qui adore aussi raconter des anecdotes aux étudiantes et étudiants.

Par exemple, à propos de l'aigremoine, il aime leur rapporter cette histoire de l'abbé Provancher. «À l'automne, on a voulu tondre les moutons, mais ils étaient plein du petit fruit accrocheur que produit cette plante. Heureusement, les oies ont mangé les fruits dans la laine des moutons et on a pu les tondre au bout de quelques jours.»

Gilles Ayotte connaît bien les plantes sauvages comestibles et il aime les faire découvrir à différents publics. C'est aussi un bon conteur qui adore raconter différentes anecdotes sur la botanique.

— Yan Doublet

Pour le plus grand bonheur de Gilles Ayotte, ce public étudiant, féru de ses histoires et connaissances, s'étend sur plusieurs générations. «J'ai enseigné aux enfants d'anciens étudiants. Bientôt, je verrai leurs petits-enfants. J'ai aussi enseigné à des gens qui ont eu le temps de faire toute une carrière en botanique et qui sont aujourd'hui à la retraite, comme le professeur émérite et ancien doyen André Gosselin», souligne celui qui n'a pas l'intention d'arrêter d'enseigner.

En effet, il est toujours passionné par son travail comme au premier jour. «À preuve, quand je vais à la chasse sur l'île d'Anticosti, ce qui est pourtant l'un de mes plus grands plaisirs dans la vie, il n'est pas rare que je me retrouve à quatre pattes à examiner une plante plutôt qu'à attendre le chevreuil», conclut-il en riant.

Mille mercis, Gilles Ayotte, pour votre engagement et votre soutien indéfectible auprès des étudiantes et étudiants de la FSAA ainsi que pour l'amour des plantes que vous avez su transmettre à différents publics.

Quelques photos du sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). Première rangée, de gauche à droite: rameau, feuilles et infrutescence (fruits, piridions) en milieu naturel; inflorescence (fleurs) vue de dessous; infrutescence (fruits, piridions). Deuxième rangée, de gauche à droite: fleur (corolle, androcée, styles, stigmates) vue de dessus; fruit (piridion) en coupe longitudinale; fruit (péricarpe, graines) écrasé.

— Gilles Ayotte

Témoignage

Cinquante ans au service de l'Université, c'est déjà fort remarquable. Mais ce qui m'impressionne le plus de Gilles, c'est la flamme qui l'habite encore. Il a le souci de transmettre ses connaissances avec passion. Combien de fois des étudiants m'ont confié avoir une chance incroyable de fréquenter Gilles. Et ils ont bien raison. Gilles a souvent répondu à mes propres interrogations sur des structures végétales. Son expertise vraiment aiguë en botanique et en statistique est tout simplement admirable.

La banque de photos qu'il a constituée et que j'utilise régulièrement dans mes cours est un legs inestimable. Elle représente le magnum opus de Gilles pour lequel il mérite toute la reconnaissance de ses pairs.

Modèle de grand pédagogue pour les étudiants, il est également un mentor inégalé pour moi et tous mes collègues.

Monique Poulin, professeure au Département de phytologie