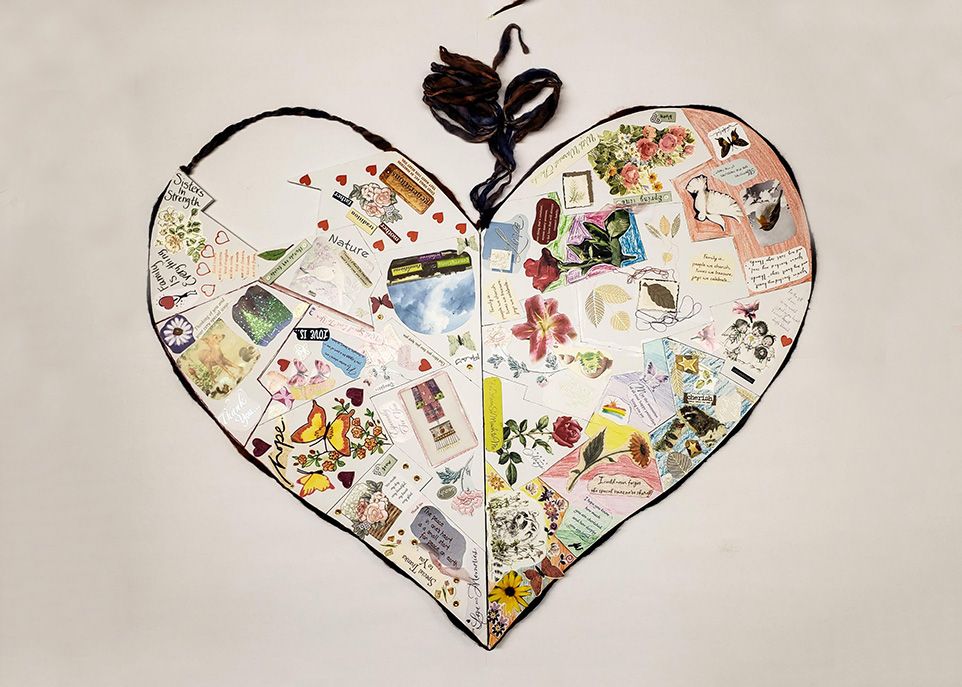

Ce collage représentant un casse-tête en forme de cœur a été réalisé par des femmes autochtones appartenant à des familles dont l'une des membres est disparue ou a été assassinée. L'œuvre évoque les cœurs brisés des familles des femmes et des filles disparues et assassinées et comment, lorsque que ces familles se réunissent pour verser des larmes ensemble, elles créent de la force.

Le rapport sur l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a provoqué une vive polémique la semaine dernière, car les commissaires utilisent le mot «génocide» pour expliquer la violence subie. Ce terme a pourtant fait l'objet d'une analyse juridique documentée, jointe au rapport. La professeure de droit Fannie Lafontaine, qui dirige la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux à l'Université Laval, une de ses étudiantes à la maîtrise, Catherine Savard, et Amanda Ghahremani, avocate en droit international pénal, ont participé à la rédaction de cette analyse.

Il s'agit d'un génocide très différent de l'Holocauste ou encore de celui perpétré au Rwanda, en 1994. Après la Seconde Guerre mondiale, des travaux préparatoires ont abouti, en 1948, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le Canada, comme d'autres États, s'est opposé à l'époque à l'inclusion des violences contre les autochtones. Or, désormais, la définition du droit international permet de tenir compte d'un génocide de type colonial. En effet, concernant les autochtones, les politiques d'État ont eu lieu pendant plusieurs décennies, avec l'intention de détruire ces peuples. Les témoignages devant les commissaires de l'ENFFADA mentionnent ces actes de façon continue. Nous n'avons donc pas affaire à un crime de génocide commis par des individus, pouvant donner lieu à des poursuites pénales, contrairement à ce qui a été rapporté. Pour le droit international, l'État canadien a commis un acte illégal. Selon le rapport et l'analyse juridique, le génocide constitue la cause profonde de la violence actuelle sur les femmes et les filles autochtones.

Exactement. Ce type de génocide concerne notamment les conditions de vie qui amènent à la destruction des communautés autochtones. On peut penser aux réserves, aux transferts forcés d'enfants, aux pensionnats, aux mesures pour entraver les naissances comme la stérilisation. Sans oublier les violences physiques envers ces peuples, comme les déplacements forcés pour faire de la place pour l'État-nation ou les violences sexuelles généralisées à l'encontre des femmes. Il s'agit donc d'un génocide qui se compose de plusieurs actes démontrant tous l'intention de destruction requise par le droit international. Les mesures prises par l'État et les politiques coloniales détruisent le tissu social du groupe. Cette conception du génocide n'a rien de futile. Elle s'éloigne d'une interprétation plus restrictive et s'appuie sur de nombreuses études de tribunaux qui interprètent la Convention internationale sur le génocide. Bien sûr, la question suscite des débats juridiques. Cependant, elle s'appuie sur une interprétation légale, plausible et crédible, fondée sur le droit international existant. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment avalisé les interprétations en ce sens des plus hauts tribunaux allemands concernant le génocide bosniaque.

Il faut bien comprendre qu'on fait face à deux visions complètement différentes de l'histoire. Pour les autochtones, le terme «génocide» est une évidence. De leur côté, les non-Autochtones se dissocient de ce terme-là, qu'ils associent aux pires atrocités de l'humanité. Ils ne souhaitent pas se représenter comme appartenant à un État génocidaire. En reconnaissant la notion de génocide, le premier ministre permet de nommer une situation pour y mettre fin. Il ne s'agit pas seulement d'un débat sémantique pour ceux et celles qui vivent cette réalité. Désormais, le Canada a l'obligation internationale juridique de mettre fin au génocide. Toutes les recommandations de l'ENFFADA, de même que celles de précédentes commissions, deviennent des mesures nécessaires dans ce sens. Cela force le Canada à décoloniser ses institutions pour que cesse la violence. Le pays doit repenser la façon dont il est fondé afin de revoir les relations entre Autochtones et non-Autochtones.

Pourquoi employer le terme «génocide», une notion habituellement réservée à des crimes de masse sur une période donnée?

Il s'agit d'un génocide très différent de l'Holocauste ou encore de celui perpétré au Rwanda, en 1994. Après la Seconde Guerre mondiale, des travaux préparatoires ont abouti, en 1948, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le Canada, comme d'autres États, s'est opposé à l'époque à l'inclusion des violences contre les autochtones. Or, désormais, la définition du droit international permet de tenir compte d'un génocide de type colonial. En effet, concernant les autochtones, les politiques d'État ont eu lieu pendant plusieurs décennies, avec l'intention de détruire ces peuples. Les témoignages devant les commissaires de l'ENFFADA mentionnent ces actes de façon continue. Nous n'avons donc pas affaire à un crime de génocide commis par des individus, pouvant donner lieu à des poursuites pénales, contrairement à ce qui a été rapporté. Pour le droit international, l'État canadien a commis un acte illégal. Selon le rapport et l'analyse juridique, le génocide constitue la cause profonde de la violence actuelle sur les femmes et les filles autochtones.

Selon cette définition, le génocide n'évoque donc pas seulement des meurtres?

Exactement. Ce type de génocide concerne notamment les conditions de vie qui amènent à la destruction des communautés autochtones. On peut penser aux réserves, aux transferts forcés d'enfants, aux pensionnats, aux mesures pour entraver les naissances comme la stérilisation. Sans oublier les violences physiques envers ces peuples, comme les déplacements forcés pour faire de la place pour l'État-nation ou les violences sexuelles généralisées à l'encontre des femmes. Il s'agit donc d'un génocide qui se compose de plusieurs actes démontrant tous l'intention de destruction requise par le droit international. Les mesures prises par l'État et les politiques coloniales détruisent le tissu social du groupe. Cette conception du génocide n'a rien de futile. Elle s'éloigne d'une interprétation plus restrictive et s'appuie sur de nombreuses études de tribunaux qui interprètent la Convention internationale sur le génocide. Bien sûr, la question suscite des débats juridiques. Cependant, elle s'appuie sur une interprétation légale, plausible et crédible, fondée sur le droit international existant. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment avalisé les interprétations en ce sens des plus hauts tribunaux allemands concernant le génocide bosniaque.

Quel effet pourrait avoir l'adoption du terme «génocide autochtone» au Canada?

Il faut bien comprendre qu'on fait face à deux visions complètement différentes de l'histoire. Pour les autochtones, le terme «génocide» est une évidence. De leur côté, les non-Autochtones se dissocient de ce terme-là, qu'ils associent aux pires atrocités de l'humanité. Ils ne souhaitent pas se représenter comme appartenant à un État génocidaire. En reconnaissant la notion de génocide, le premier ministre permet de nommer une situation pour y mettre fin. Il ne s'agit pas seulement d'un débat sémantique pour ceux et celles qui vivent cette réalité. Désormais, le Canada a l'obligation internationale juridique de mettre fin au génocide. Toutes les recommandations de l'ENFFADA, de même que celles de précédentes commissions, deviennent des mesures nécessaires dans ce sens. Cela force le Canada à décoloniser ses institutions pour que cesse la violence. Le pays doit repenser la façon dont il est fondé afin de revoir les relations entre Autochtones et non-Autochtones.

Photo: Louise Leblanc