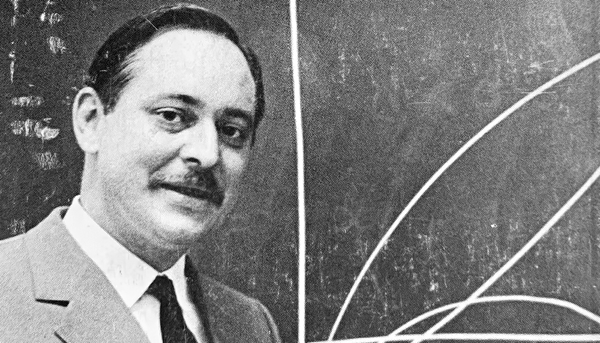

Frédéric Raymond

— Matthieu Dessureault

À l'Université Laval, le nom de Frédéric Raymond est associé à l'École de nutrition, où il enseigne, ainsi qu'à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels et au Centre NUTRISS, où il mène des recherches sur le microbiote intestinal et les liens entre l'alimentation et la santé. Les aficionados de romans d'épouvante, eux, le connaissent sous un autre chapeau. Celui d'écrivain et éditeur de littérature d'horreur, un milieu où il fait de plus en plus sa marque.

À l'approche de l'Halloween, nous l'avons rencontré à son bureau pour discuter de cette passion qui l'anime.

«Depuis que je suis petit, je suis fasciné par les histoires d'horreur. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu sombre ou mystérieux, ça vient me chercher. À 8 ans, j'empruntais des livres sur les monstres à la bibliothèque. Vers 10-11 ans, j'ai découvert la littérature d'horreur. À l'époque, la série Chair de poule n'existait pas. Il y avait peu de littérature jeunesse en horreur. Mes amis me trouvaient bizarre de lire Dracula!»

C'est dans ces mots que Frédéric Raymond raconte la genèse de son intérêt pour ce genre littéraire. Plus qu'un simple passe-temps, la lecture l'a amené à se tourner vers le métier qu'il pratique aujourd'hui: «C'est Le Fléau, de Stephen King, qui m'a donné le goût de devenir microbiologiste. Ce roman, qui raconte l'histoire d'une épidémie de supergrippe qui décime l'Amérique, m'a marqué. Ado, je le lisais une fois par année. Certains ont lu Le seigneur des anneaux 20 fois; moi, c'est Le Fléau.»

— Frédéric Raymond

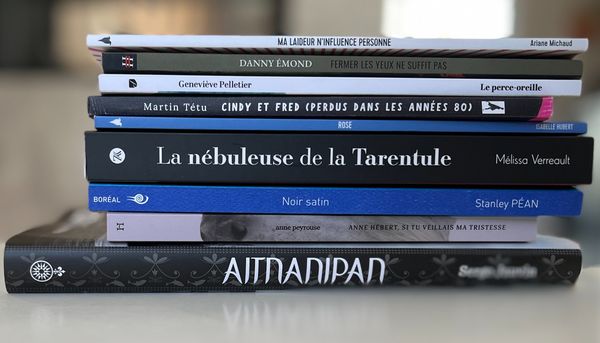

Frédéric Raymond est l'auteur de deux romans parus aux éditions Les Six Brumes: Jardin de chair, qui lui a valu d'être finaliste au prix Aurora/Boréal, et Pornovore. S'ajoutent à ces ouvrages plusieurs nouvelles dans des revues et deux romans jeunesse aux éditions du Phoenix, La rue du Lac-Frisson tome 1: L'arbre maléfique, retenu parmi les titres en lice au prestigieux prix Tamarac, et La rue du Lac-Frisson tome 2: La tourbière des cauchemars.

Désireux de donner une tribune à d'autres écrivains, Frédéric Raymond a fondé La maison des viscères, une maison d'édition spécialisée en horreur. Son catalogue comprend cinq titres, dont Agonies. Écrit par trois auteurs qui explorent différents univers, Jonathan Reynolds, Ariane Gélinas et Pierre-Luc Lafrance, cette anthologie «a eu une très bonne réception. C'est d'ailleurs notre meilleur vendeur», dit-il.

Des récits à saveur gothique

Une cannibale dépressive qui tombe enceinte, une compagnie de production de films pour adultes qui s'installe dans un immeuble hanté, une forêt à l'origine de phénomènes inexpliquées: dans ses romans, Frédéric Raymond propose des univers résolument déjantés. «L'horreur permet de créer diverses ambiances et aussi d'explorer des émotions qu'il serait difficile d'aborder dans d'autres contextes», affirme celui qui aime s'inspirer de peurs de son enfance ou encore d'anecdotes vécues et de lieux où il a travaillé.

Pour lui, le fait d'écrire pour les jeunes ou pour les adultes est avant tout une question de trouver la bonne prémisse à son histoire. «Je vois l'horreur comme une clé qu'on tourne. Pour affecter un adulte émotionnellement, ce n'est pas la même clé qu'avec un enfant. Par exemple, dans L'arbre maléfique, de petits arbres mystérieux poussent dans le gazon. Le lecteur imagine alors la sensation de marcher sur quelque chose de croustillant. L'effet d'horreur peut marcher chez un adulte, mais c'est encore mieux avec un public jeunesse. Il faut concevoir l'horreur avec une prémisse adaptée au lectorat.»

Dans son prochain roman, le professeur s'inspirera de certains enjeux du monde scientifique, qu'il transposera dans un univers gothique. «Je veux aborder les défis que vivent les chercheurs tout en parlant des plaisirs de faire de la recherche», dit celui qui travaille aussi sur le troisième et dernier tome de La rue du Lac-Frisson.

Autre projet dans son collimateur: la sortie d'un court métrage basé sur une nouvelle qu'il a écrite, Les tubercules de l'horreur. Ce film, en cours de montage, est une réalisation de la cinéaste Vanessa-Tatjana Beerli. «Il s'agit d'un pastiche de Lovecraft, explique l'auteur au sujet de cette nouvelle parue en 2018 dans le recueil collectif Horrificorama. L'histoire se déroule vers 1875. Un journaliste de l'Ontario débarque à Québec pour faire de la recherche pour un roman et visite Beaumanoir, un manoir qui a réellement existé. Ce personnage va y découvrir des choses bizarres et sera mêlé à un revirement de l'histoire tout à fait loftcraftien.»

La diffusion de ce film est prévue dans la prochaine année.