Devenir écrivain est un choix de vie qui en impose. Avec ce programme, les étudiants peuvent développer leur potentiel créatif tout en se spécialisant sur un sujet de recherche.

Plusieurs éléments ont fait pencher la balance pour la capitale, dont la possibilité de suivre à l'Université Laval des études supérieures en création littéraire. Le modèle unique de la Maison de la littérature, l'originalité du festival Québec en toutes lettres, la performance de son réseau de bibliothèques, l'innovation des entreprises numériques et la présence sur son territoire de la Literary and Historical Society of Quebec et des Éditions Hannenorak lui ont aussi permis de se démarquer.

Pour Alain Beaulieu, auteur et professeur en création littéraire, le fait que le doctorat soit cité parmi les initiatives porteuses est une belle reconnaissance. «L'Université Laval a toujours été considérée comme un haut lieu pour les études littéraires. On y fait de la recherche et de l'enseignement, mais aussi de la création. Cette approche demande une certaine ouverture de la part de l'établissement, car la méthode scientifique ne s'applique pas de la même manière en création littéraire. L'Unesco souligne ainsi l'ouverture de l'Université Laval dans le domaine des arts», se réjouit-il.

Prolongement, en quelque sorte, de la maîtrise en études littéraires, le programme de doctorat permet à des auteurs de mener à terme un projet d'ouvrage. Le travail comprend deux volets: l'œuvre comme telle et la thèse. Pour cette seconde partie, l'étudiant doit effectuer une recherche en lien avec son travail d'écriture. «Très peu d'universités dans le monde offrent ce type de programme. Contrairement à d'autres, notre formation allie la création aux réflexions sur la littérature. De plus, elle s'adresse à des étudiants qui n'ont pas nécessairement déjà publié. Pour eux, c'est une manière de travailler sur leur œuvre tout en étant accompagnés par un directeur de recherche», explique Alain Beaulieu.

Jusqu'ici, le professeur a encadré neuf doctorants ainsi qu'une vingtaine d'étudiants à la maîtrise. «Ce que je fais, c'est amener l'étudiant à produire un roman ou un recueil de nouvelles qui soit unique. Le but n'est pas de former des clones qui écrivent tous de la même manière, mais, au contraire, de les aider à trouver ce qui distingue leur style de celui des autres. Ma grande satisfaction est de voir cette singularité advenir dans les textes», dit-il.

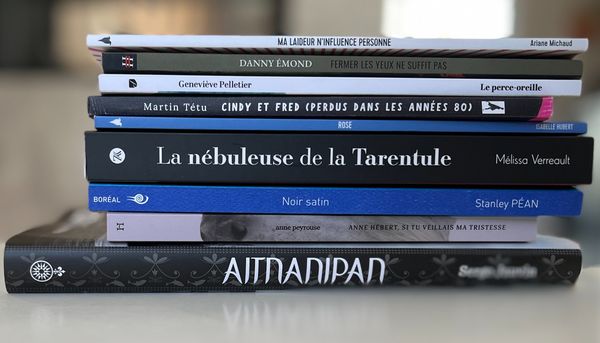

Au fil des ans, de nombreux écrivains reconnus sont passés par le programme de création de l'Université. Citons, entre autres, Jean Désy, Christiane Frenette, Christiane Lahaie, Stanley Péan, Hélène Dorion et Claude Paradis. Maintenant bien établie, l'initiative pourrait faire des petits en France, où des discussions sont en cours avec des universités pour adapter le profil de recherche-création à leurs programmes.

Ce qu'ils pensent du programme de création littéraire

«Choisir le profil de recherche-création a été pour moi une manière de m'imposer la discipline dont je manquais cruellement pour mener à bien mes projets artistiques et intellectuels. J'ai alors bénéficié d'un encadrement rigoureux de la part de professeurs éclairés, érudits et soucieux de la réussite de leurs étudiants.»

- Pierre-Luc Landry, auteur de Les corps extraterrestres

«Avant mon arrivée dans ce programme, l'écriture m'était une pratique très solitaire. Là, j'ai découvert des gens qui possédaient la même passion, les mêmes doutes, les mêmes rêves… mais surtout la même envie de cheminer dans l'univers de la création littéraire.»

- Isabelle Forest, auteure de Les laboureurs du ciel

«Mon passage dans les cours de création littéraire a été décisif dans ma pratique d'écriture. C'est là que j'ai appris à encaisser les critiques, à laisser mes mots parler d'eux-mêmes, puis, ultimement, à les abandonner. C'est là que j'ai appris ce qu'était véritablement un écrivain.»

- William Lessard Morin, auteur d'Ici la chair est partout